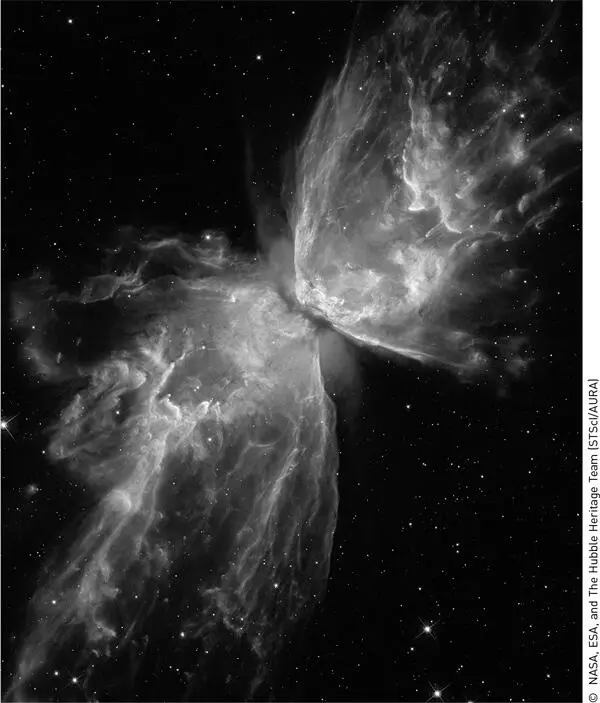

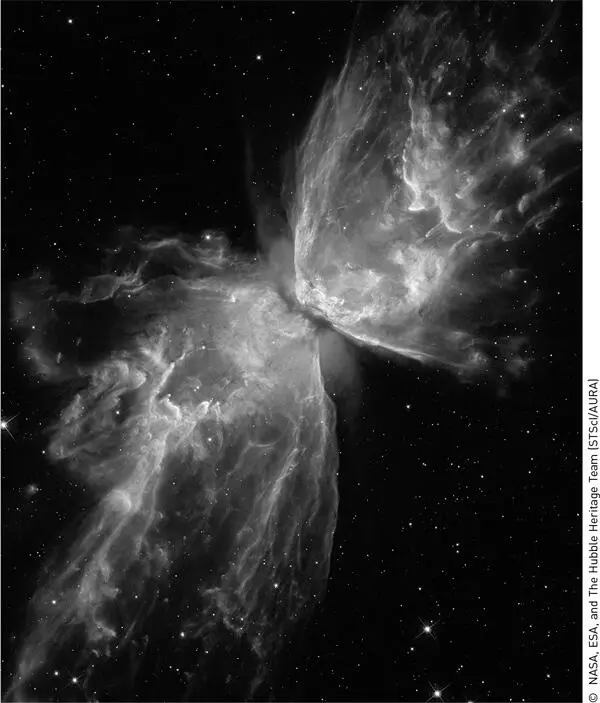

Планетарная туманность NGC 6302 с явно выраженной осевой, а не центральной симметрией. Такие структуры проще формировать с участием двойных систем.

Насколько тесными могут быть двойные системы? Конечно, есть какой-то нижний предел и какой-то верхний. Верхний предел размера системы связан с тем, что вокруг есть другие звезды. Они своим воздействием, приливами, влияют на двойную систему и могут ее разорвать. Поэтому очень широкие двойные системы элементарно неустойчивы – какая-то рядом пролетающая звезда способна увлечь за собой одну из звезд двойной или просто развалить систему. Здесь, кстати, возможны всякие занимательные процессы. Взаимодействие двух двойных может привести к обмену звездами. Динамика взаимодействия нескольких звезд вообще достаточно богата и порождает достаточно необычные объекты. Кроме того, суммарное воздействие галактических объектов – гравитационный потенциал Галактики – оказывает влияние на двойные системы и вносит свой вклад в верхний предел уже на стадии формирования двойной. В итоге практически не возникают двойные с расстоянием между звездами более тысячи миллиардов километров (примерно 0,1 светового года).

Что же у нас с нижним пределом размера двойной системы? Естественно, когда двойная только образовалась, то самый жесткий нижний предел – это просто суммарный радиус звезд. Они не должны слиться сразу по возникновении. Так что новорожденные звезды, даже самые легкие, вряд ли могут оказаться на расстоянии миллиона километров друг от друга. Но в результате эволюции могут возникать и более тесные системы, так как размер звезд может существенно уменьшаться на поздних стадиях.

В ходе своей эволюции звезды могут расширяться, и опять-таки важно, чтобы одна не оказалась внутри другой. Ведь это означает, что они сольются, т. е. двойная система не выжила, образовался единый объект. С другой стороны, в процессе своей эволюции звезды могут очень здорово съезжаться. Например, если одна из звезд расширилась и образовалась большая оболочка вокруг двойной, то звезды внутри этой оболочки будут очень сильно сближаться, и это позволяет образовывать очень интересные системы. Самая тесная на сегодняшний день двойная состоит из белых карликов. Они делают оборот друг вокруг друга всего лишь за пять минут (орбитальная скорость превосходит миллион километров в час)! Естественно, система должна была очень сильно съехаться, потому что вначале такую компактную двойную систему невозможно было создать: одна нормальная звезда прямо налезала бы на другую.

Интересным примером результата сближения звезд являются так называемые объекты Торна – Житков. Их придумали в далеком 1975 году Кип Торн и Анна Житков. По сути это чем-то напоминает гипотетический объект из старой работы Ландау, опубликованной в 1938 году: компактный объект ядерной плотности внутри обычной звезды. Торн и Житков не только детально рассмотрели свойства таких объектов, но и обсудили возможный механизм формирования.

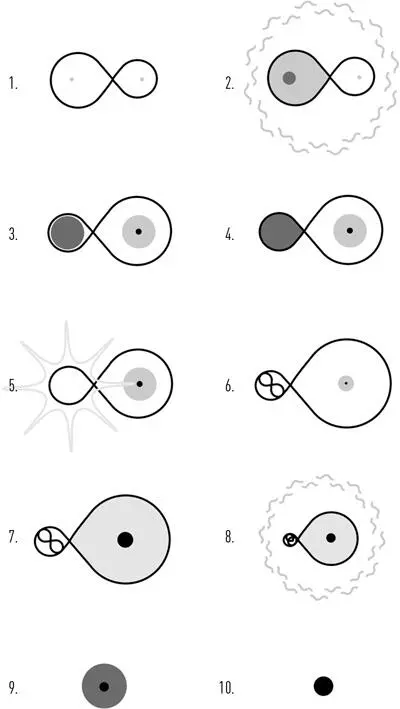

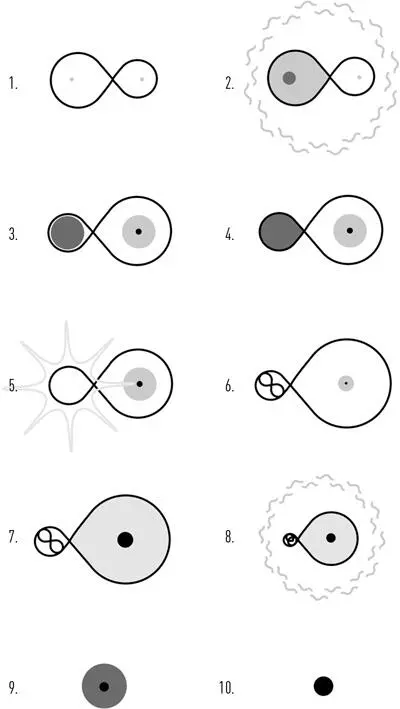

Пример эволюционной последовательности в двойной системе. Система из двух звезд с массами 12 и 9 солнечных проходит длинную цепочку превращений. На одной из стадий, после взрыва сверхновой, наблюдается молодой радиопульсар в двойной системе. Затем возникает рентгеновский пульсар. На предпоследней стадии возникает объект Торна – Житков, а затем происходит коллапс в черную дыру.

Такие необычные «звери» возникают в тесных двойных системах, которые пережили первый взрыв сверхновой. Когда вторая звезда превращается в красного гиганта, компоненты пары начинают сближаться. В результате нейтронная звезда может быть поглощена гигантом. Удивительно, но такие объекты трудно распознать, и пока нет ни одного стопроцентно достоверного объекта Торна – Житков. Дело в том, что толстая «шуба» красного гиганта скрывает то, что происходит в недрах. Астрономы пытаются распознать объекты Торна – Житков по аномалиям химического состава во внешних слоях раздувшихся звезд. На момент написания книги лучшим кандидатом считается звезда HV 2112. Аномалии всех ранее появлявшихся кандидатов удалось объяснить процессами в недрах проэволюционировавших звезд (в первую очередь тем самым s-процессом, о котором мы упоминали в начале книги).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу