И тем не менее существует предположение о том, что специализация ощущения — это скорее вопрос степени, градации, дифференциации раздражения и места его восприятия мозгом, нежели какого-то специального качества этого раздражения. Как будет описано в соответствующих главах (2 и 3), применение в наших исследованиях фокусированного ультразвука — искусственного раздражителя с физически точно определенными параметрами, количественно дозированного, действующего как на поверхностные, так и на глубокие воспринимающие структуры биологических объектов, дало возможность получить новые существенные факты, расширяющие представления о сенсорной специфичности.

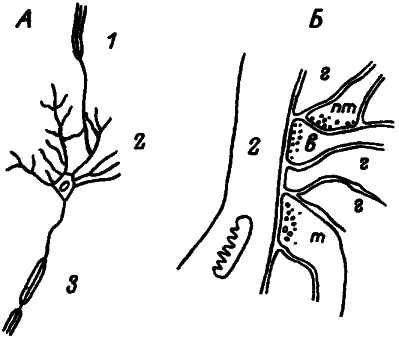

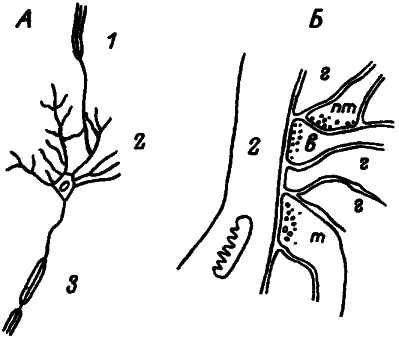

Сигнализация, возникающая в «зоне раздела» между организмом и внешней средой и представляющая собой рецепторные и генераторные потенциалы, передается в центральную нервную систему нейронами (нервными клетками). Нейроны состоят из тела клетки, называемого также сомой, дендритов, или ветвей тела клетки, подводящих к нему нервные сигналы, и длинного волокна — аксона, или осевого цилиндра, отводящего сигналы от тела клетки (рис. 10). Когда речь идет о центральной нервной системе, то такое деление отростков клетки на дендриты и аксоны совершенно оправдано, так как они отличаются по форме и функции. Если мы говорим о периферических нервах, в этом случае разница не столь очевидна, ибо периферические нервы содержат нервные волокна, часть из которых проводит сигналы от двигательных ядер центральной нервной системы, а часть — от органов чувств к телам нервных клеток, расположенных в ганглиях, лежащих вблизи головного или спинного мозга. И если первые являются истинными аксонами, то вторые следовало бы рассматривать как дендриты. Однако, поскольку по строению и функции эти волокна не отличимы друг от друга, то независимо от направления проведения в них нервных сигналов они часто называются одними и теми же словами: «аксоны» или «нервные волокна».

Несмотря на то что волокна в периферических нервах идут в непосредственной близости, активность одного волокна весьма мало влияет на соседние волокна благодаря специальному изолирующему слою, создаваемому так называемыми шванновскими клетками, или клетками-сателлитами (в центральной нервной системе клетки-сателлиты называют глией). Природа взаимоотношений нейронов и сателлитов до настоящего времени не представляется ясной.

Истинное взаимодействие между самими нейронами осуществляется в области контактов, называемых синапсами. Аксонная веточка одного нейрона подходит к дендриту, телу или аксону другого нейрона. В зоне контакта остается узкая щель, называемая синаптической. Типичный нейрон центральной нервной системы может иметь до 10 000 синапсов и получать информацию от тысяч других нейронов.

Рис. 10. Схема нейрона с конечной ветвью аксона, образующего синаптический контакт с дендритом.

А — один синаптический контакт; Б — несколько синаптических контактов Контакты являются возбуждающими ( в ) и тормозными ( т ). На возбуждающем окончании может также заканчиваться пресинаптическое тормозное окончание ( пт ). Между окончаниями показаны части глиальных клеток ( г ). Значительная часть синапсов сосредоточена на дендритах.

Как уже отмечалось, при достаточной величине рецепторного потенциала возникает нервный импульс, распространяющийся по волокнам на большие расстояния. Передача импульсов определяется разностью потенциалов по обе стороны мембраны волокна и является следствием изменений ее ионной проницаемости. Когда нервный импульс доходит до конца аксона, он вызывает усиленное выделение из окончаний аксона химического агента — медиатора. Можно провести аналогию между действием медиатора на следующий нейрон с действием стимула на рецепторную клетку. Если медиатор выделяется в достаточном количестве, он вызывает постсинаптический потенциал. В соответствии с типом нейрона (возбудительный или тормозный) различаются и типы медиаторов, вызывающих эффекты возбуждения или торможения.

В зоне соединения нейронов происходит трансформация, перекодирование нервного сигнала. У млекопитающих к каждой постсинаптической клетке подходят окончания от множества других клеток. И тормозные, и возбуждающие синапсы сосуществуют бок о бок на одних и тех же клетках. Считается, что торможение, возникающее после синапса, — это мощное противодействие возбуждению из любого источника, а торможение, возникающее до синапса, — это как клапан, который выключает только часть потока, но дает возможность пройти другой его части.

Читать дальше

![Джеки Д`Алессандро - Коснуться твоих губ [=Похититель невест]](/books/322944/dzheki-d-alessandro-kosnutsya-tvoih-gub-pohititel-thumb.webp)