Стефан сформулировал свой закон в 1879 году, а через пять лет его вывел теоретически Людвиг Эдуард Больцман (1844-1906), ученик Стефана. Для этого он применил к излучению хорошо известные законы термодинамики, исходя при этом из понятия светового давления, равного, согласно исследованиям Максвелла, для однородного (изотропного) потока энергии одной трети ее объемной плотности. Так возник закон излучения АЧТ Стефана – Больцмана, а входящая в него универсальная константа названа постоянной Стефана – Больцмана.

Русский физик Владимир Александрович Михельсон (1860-1927) в 1887 году применил принципы термодинамики, электромагнитную теорию света и кинетическую теорию материи для теоретического объяснения распределения энергии в спектре АЧТ. В том же году в «Журнале Русского физико-химического общества» была опубликована его статья «Опыт теоретического объяснения распределения энергии в спектре твердого тела». В своей работе русский ученый широко использовал экспериментальные данные, полученные американским астрофизиком Самуэлем Ланглеем (1834-1906) в ходе исследования инфракрасных лучей с помощью изобретенного им болометра – прибора для измерения энергии электромагнитного излучения, основанного на зависимости электрического сопротивления от температуры. Опираясь на результаты Ланглея и давние работы английского астронома немецкого происхождения Фридриха Вильгельма Гершеля (1738–1822), построившего энергетический спектр солнечного излучения, Михельсон блестяще провел теоретический анализ распределения энергии в непрерывном спектре. При этом он неоднократно подчеркивал, что полученные им теоретические графики «обладают всеми без исключения общими свойствами, какие указывает Ланглей, описывая свои экспериментальные кривые», такими, как наличие максимумов, которые смещаются по мере повышения температуры в сторону коротких волн.

К сожалению, русскому физику не удалось дать точную формулировку закона смещения, это сделал в 1893 году Вильгельм Вин (1864–1928).

В том же году русский теплофизик Борис Борисович Голицын представил в ученый совет санкт-петербургского университета диссертацию «Исследования по математической физике», содержавшую новые взгляды на теорию теплового излучения. В своей работе ученый впервые доопределил понятие «температура излучения», которая долгое время представлялась весьма спорной, поскольку довольно парадоксальным образом отождествлялась с некоей «равновесной температурой эфирной среды».

Дальнейшее развитие теоретической физики полностью доказало правоту Голицына, а сам эфир был раз и навсегда исключен из научной картины мира как совершенно ложное понятие. Таким образом, Голицыну принадлежит неоспоримая историческая заслуга привнесения в науку важнейшего понятия температуры излучения. Впрочем, в его диссертации содержались и другие серьезные результаты, во многом предвосхитившие более поздние исследования Вина и Рэлея – Джинса. Среди прочего русский ученый, основываясь на выводах Михельсона, дал оригинальную трактовку так называемой «ультрафиолетовой катастрофе», непреложно следовавшей из классической теории излучения. Выяснилось, что чем выше частота и короче длина излучения, тем больше его доля внутри АЧТ. Однако чем выше частота волнового процесса, тем большая энергия им переносится, и, соответственно, мы сразу же приходим к «катастрофическому» выводу о том, что энергия излучения внутри АЧТ должна стремиться к бесконечности. А поскольку высокочастотная часть излучения лежит в ультрафиолетовой области спектра, данный физический парадокс и получил название «ультрафиолетовая катастрофа».

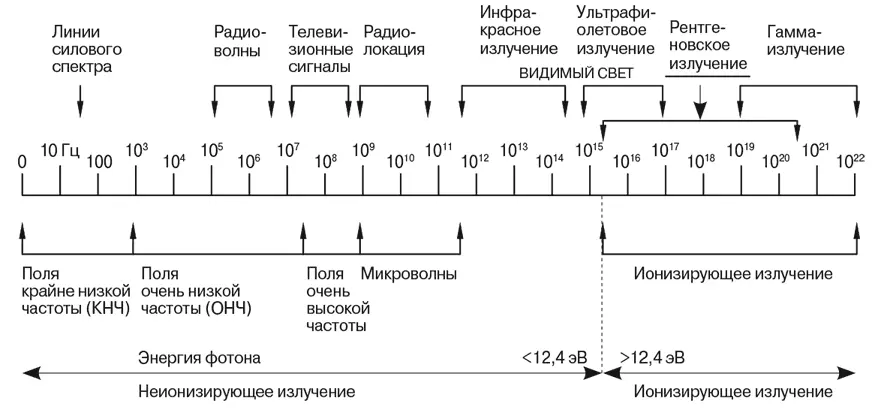

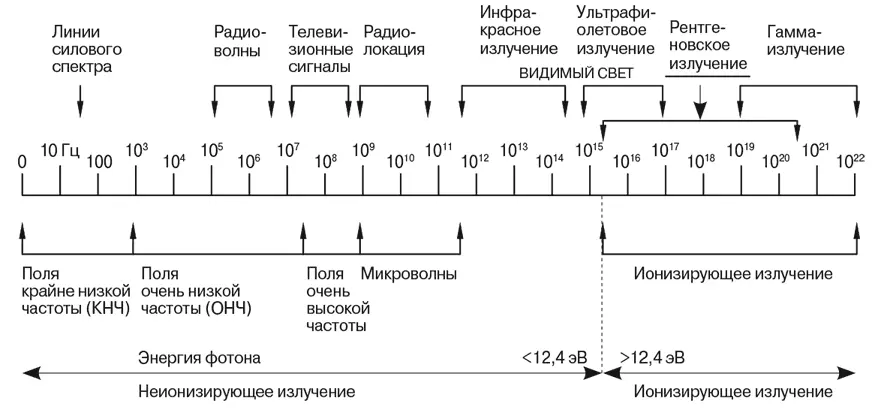

Спектр электромагнитного излучения в современном представлении

Совокупность всех длин электромагнитных волн образует непрерывный спектр излучения от сверхнизких до сверхвысоких частот. В центральной части спектра расположен участок видимого света от инфракрасного до ультрафиолетового излучения.

Чтобы понять этот физический парадокс с таким устрашающим названием (на деле, конечно же, никакой катастрофы не происходит), представим себе модель АЧТ в виде массивной емкости, покрытой сверху черным бархатом, с зеркальной внутренней поверхностью. Луч света может проникнуть в такой объем только через узкую горловину, при достаточно малом входном отверстии он навсегда остается внутри, бесконечное количество раз отражаясь от стенок. С микроскопической точки зрения поглощенный АЧТ свет должен взаимодействовать с атомами внутренней зеркальной поверхности, последовательно захватываясь ими и испускаясь до момента достижения состояния полного равновесного насыщения. В процессе нагрева АЧТ до равновесного состояния баланс интенсивности испускания и поглощения внутреннего излучения и переизлучения постепенно уравнивается, поскольку при поглощении определенного количества энергии определенной частоты одним атомом всегда статистически найдется другой атом, в тот же момент испускающий точно такое же количество энергии той же частоты.

Читать дальше