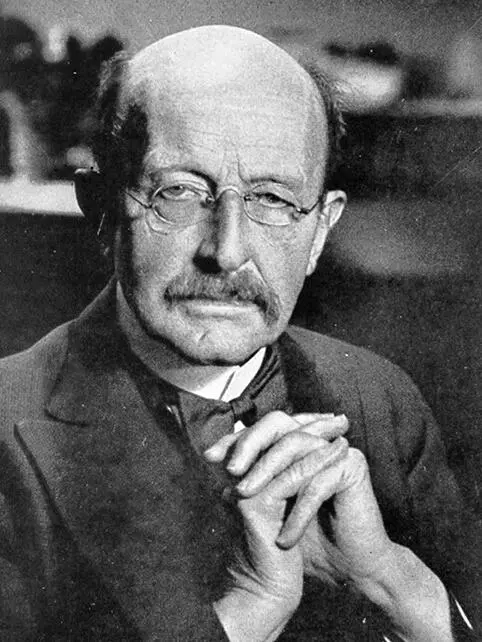

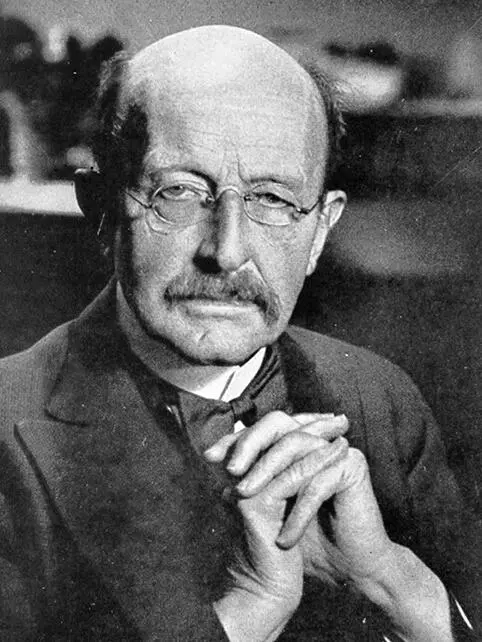

Макс Планк (1858–1947)

Немецкий физик-теоретик. Применив к проблеме равновесного теплового излучения методы электро- и термодинамики, Планк получил закон распределения энергии в спектре абсолютно черного тела и обосновал этот закон, введя представление о квантах энергии и кванте действия. Это достижение положило начало развитию квантовой физики.

Изучая работы Планка, Эйнштейн понял, что квантовая теория никак не вписывается в основы классической физики. Вдобавок к загадочной природе постоянной Планка существовала еще одна проблема, связанная с фотоэлектрическим эффектом – испусканием электронов из металла при падении света на металлическую поверхность. Из самых общих соображений считалось, что падающий свет как бы «расшатывает» электроны, и они приобретают способность вырваться из металла.

Немецкий физик Филипп Ленард, работами которого восхищался Эйнштейн, в 1901 году обнаружил любопытную закономерность: при увеличении частоты света от инфракрасной части спектра к ультрафиолетовой энергия испускаемых электронов существенно увеличивается. Однако даже при тысячекратном увеличении интенсивности энергия выбитых электронов не менялась, возрастало лишь их количество пропорционально освещенности. Все это никак не могла объяснить классическая волновая теория света.

Первый шаг к квантовой теории фотоэффекта Эйнштейн сделал в 1904 году, опубликовав работу «К общей молекулярной теории теплоты». В ней были рассчитаны флуктуации (случайные отклонения) средней энергии системы молекул. Этот результат он сравнил с известными экспериментальными данными, в которых рассматривался объем черного тела, заполненный излучением. Вывод Эйнштейна звучала так: «Я думаю, что согласие <���…> невозможно приписать случайности». Одновременно со статьей, направленной в редакцию «Анналов физики», он написал письмо своему другу Конраду Габихту, где отметил: «Теперь я нашел самое простое соотношение между величиной элементарных квантов материи и длиной волны излучения». Таким образом, Эйнштейн уже тогда склонялся к мысли, что поле излучения может состоять из квантов.

Следующий шаг и был сделан в статье 1905 года, где он взял математическую константу Планка и соотнес ее с результатами Ленарда по фотоэлектрическому эффекту. Так возникла идея о том, что свет не является непрерывной волной, а состоит из микроскопических частиц, названных Эйнштейном квантами света.

В работе он рассмотрел и так называемое броуновское движение – явление, поражавшее ученый мир уже почти восемь десятилетий. Действительно, даже сегодня удивительно видеть, как маленькие частицы беспорядочно скачут в разных направлениях, находясь во взвешенном состоянии в жидкости.

В 1828 году шотландский ботаник Роберт Броун опубликовал свои детальные наблюдения за очень мелкими частицами пыльцы, взвешенными в воде: под сильным микроскопом было видно, что они качаются и блуждают. Было предложено множество объяснений, например, наличие мелких течений в объеме воды или воздействие света. Но ни одна из теорий не казалась правдоподобной.

Когда в 1870 году была разработана кинетическая теория, в которой использовались случайные движения молекул для объяснения, например, поведения газов, многие пытались с ее помощью объяснить и броуновское движение. Но, поскольку частицы примеси были в тысяч раз крупнее молекул воды, казалось, что у молекул не хватит сил сдвинуть частицу с места.

Это исследование также имело свою историю, начавшуюся в 1901 году, через одиннадцать дней после завершения Эйнштейном диссертации. Тогда Эйнштейн написал статью, посвященную поискам свидетельств существования невидимых частиц. Чтобы показать, как невидимые частицы проявляют себя в видимом мире, он воспользовался статистическим анализом случайных взаимодействий.

Эйнштейн показал, что, хотя одна молекула за одно столкновение действительно не может сдвинуть частицу с места, миллионы случайных столкновений в секунду могут объяснить блуждание частиц, которое и наблюдал Броун.

Между тем, Эйнштейн при построении своей теории даже не был уверен, что законы движения, которые он получил в действительности, управляют колебаниями частиц, увиденных Броуном. На первый взгляд, отрицание Эйнштейном того, что его теория описывала броуновское движение, выглядит странным. Однако именно так во всей широте был продемонстрирован метод построения теории, выводимой из основных принципов и постулатов, а не сконструированной на основе анализа экспериментальных данных.

Читать дальше