Почти везде в космосе атомы кислорода превосходят числом атомы углерода. После того как все атомы углерода расхватали доступные атомы кислорода (сформировав таким образом либо углекислый, либо угарный газ), оставшийся кислород соединяется с другими элементами, например, с титаном. Спектры красных звезд полны сигнатур оксида титана, который, впрочем, встречается и в земных звездах, поскольку звездчатые сапфиры и рубины обязаны своими сверкающими узорами именно вкраплениям оксида титана в кристаллическую решетку.

Более того, белая краска, которой покрывают купола телескопов, тоже содержит оксид титана, который ко всему прочему прекрасно отражает инфракрасную часть спектра, поэтому воздух вокруг телескопа гораздо меньше нагревается от солнечного света. Ночью, когда купол открыт, температура воздуха в куполе вокруг телескопа быстро выравнивается с температурой ночного воздуха, поэтому свет от звезд и других космических объектов виден четко и незамутненно. Свое название титан получил не в честь какого-то космического объекта, а непосредственно в честь титанов из древнегреческой мифологии, хотя Титаном также называют самый большой спутник Сатурна.

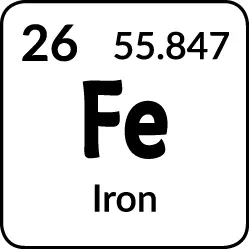

Железо

Железо по нескольким параметрам считается важнейшим элементом во Вселенной. Массивные звезды вырабатывают элементы в своем ядре в следующем порядке: сначала гелий, потом углерод, кислород, азот и так далее по таблице Менделеева. В ядре железа 26 протонов и по меньшей мере столько же нейтронов, и у него есть одно особенное свойство: среди всех атомных ядер у него меньше всего энергии приходится на одну частицу. Из этого следует простой вывод: если расщеплять атомы железа, они будут поглощать энергию. И если создавать атомы железа в процессе термоядерного синтеза, они тоже будут поглощать энергию. Когда массивные звезды вырабатывают и накапливают железо в своих недрах, они рискуют жизнью. Без мощного источника энергии звезда схлопывается под собственным весом, происходит страшный взрыв – и получается сверхновая, которая неделю напролет сияет ярче миллиарда звезд.

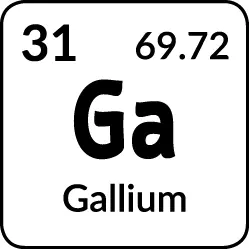

Галлий

Мягкий металл галлий плавится при такой низкой температуре, что потечет у вас на ладони, как масло какао. В остальном, помимо этого салонного фокуса, галлий для астрофизиков ничем не интересен, кроме того, что он входит в состав хлорида галлия, который применяется в экспериментах по обнаружению неуловимых солнечных нейтрино. Огромный, на сто тонн, подземный бак с жидким хлоридом галлия находится под постоянным наблюдением: ученые ждут, когда нейтрино столкнутся с ядрами галлия и превратят их в германий. От этого столкновения испускается рентгеновское излучение, и его-то и регистрируют приборы каждый раз, когда нейтрино попадает в ядро. При помощи подобных «телескопов» сперва обнаружили, что на Землю прилетает меньше нейтрино, чем предсказывает теория солнечного нуклеосинтеза, и этот парадокс несколько десятилетий оставался нерешенным, пока другие эксперименты не показали, что нейтрино просто умеют на лету менять свой тип, превращаясь в невидимок для галлиевых детекторов.

Технеций

Элемент технеций радиоактивен во всех формах. Неудивительно, что на Земле он встречается только в ускорителях частиц, где его изготавливают по требованию. За это технеций и получил свое название – от древнегреческого «технетос», «искусственный». По не вполне понятным причинам технеций обитает в атмосферах одного особого подвида красных звезд. Само по себе это не страшно, однако период полураспада у технеция составляет всего два миллиона лет, а это гораздо меньше возраста и ожидаемой продолжительности жизни тех звезд, в которых его обнаруживают. То есть технеций присутствует в составе звезды не от рождения – иначе к нашему времени его бы там уже не осталось. А кроме того, не известно ни одного механизма, который позволял бы технецию вырабатываться в недрах звезды, а затем просачиваться на поверхность, где мы его наблюдаем, и это привело к рождению всевозможных экзотических теорий, которым еще предстоит добиться консенсуса в астрофизическом сообществе.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Нил Тайсон - Письма астрофизика [litres]](/books/407774/nil-tajson-pisma-astrofizika-litres-thumb.webp)