Сначала я никак не мог понять, в чем суть новой теории. Пенроуз показал [61], что как только умирающая звезда достигает определенного радиуса, возникает сингулярность – точка, где заканчиваются время и пространство. Мы и так знаем, думал я, что невозможно препятствовать коллапсу массивной холодной звезды, который происходит под действием ее собственной гравитации до тех пор, пока она не достигнет состояния сингулярности с бесконечной плотностью. Но фактически это уравнение было решено лишь для звезды абсолютно правильной сферической формы, но где найти такую звезду? Если Лившиц и Халатников были правы, то отклонения от симметрии сферы будут увеличиваться по мере распада звезды и приведут к тому, что разные части звезды будут пролетать мимо друг друга, что сделает невозможным достижение точки сингулярности с бесконечной плотностью. Но Пенроуз доказал, что этот вывод был ошибочным, показав, что небольшие отклонения от сферической симметрии не будут препятствовать достижению сингулярности.

Тогда я понял, что аналогичные аргументы можно применить и к расширению Вселенной. Это давало мне возможность доказать, что существуют сингулярности, где начинаются время и пространство. И опять Лившиц и Халатников оказались неправы [62]. Общая теория относительности предполагала, что Вселенная должна иметь начало, результат, который не ускользнул от внимания церкви.

Изначально обе теоремы сингулярности – и моя, и Пенроуза – строились на предположении, что во Вселенной существует горизонт Коши, то есть поверхность, которую траектория каждой частицы пересекает лишь один раз. Поэтому было вполне возможным, что наши первые теоремы просто доказывали отсутствие во Вселенной горизонта Коши. Но разве могло это сравниться с тем, что у времени есть начало и конец? Поэтому я вознамерился решить теорему сингулярности и на этот раз избежать допущения о существовании горизонта Коши.

В течение следующих пяти лет совместно с Роджером Пенроузом и Бобом Герохом я разрабатывал теорию причинной структуры в общей теории относительности. Какое это было сказочное ощущение – иметь в своем распоряжении целую область. В отличие от физики элементарных частиц, нам не приходилось расталкивать локтями конкурентов, гоняющихся за свежими идеями, хотя им это мало помогает.

Свои результаты тех лет я описал в труде, получившем премию Адамса в Кембридже в 1966 году. Это труд лег в основу книги «Крупномасштабная структура пространства-времени», которую мы написали в соавторстве с Джорджем Эллисом и которая была выпущена в 1973 году издательством Кембриджского университета. Книга до сих пор переиздается, так как, по сути, остается последним словом в вопросе о причинной структуре пространства-времени, то есть в вопросе о том, какие точки пространства-времени могут влиять на события в других точках. Однако я должен предупредить читателей, что книга эта не для широкой аудитории, она написана исключительно специальным языком, ибо в то время мне импонировала строгость истинного математика. Сегодня я изменился и больше забочусь о том, чтобы оказаться правым, нежели праведным. Тем более что строгость вряд ли применима к квантовой физике, строящейся на весьма шаткой математической основе.

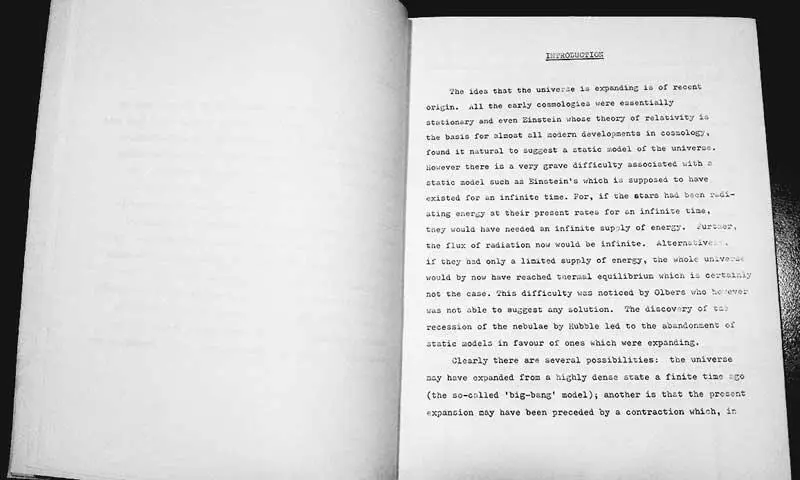

Моя диссертация, наконец оконченная: «Свойства расширяющейся Вселенной».

Идея о существовании черных дыр появилась более двухсот лет назад. В 1783 году преподаватель Кембриджского университета Джон Мичелл опубликовал работу в «Философских трудах Лондонского Королевского общества», посвященную, как он называл их, «темным звездам». В работе утверждалось, что компактная и в достаточной степени массивная звезда обладает настолько сильным гравитационным полем, что может удерживать свет. То есть свет, испущенный с поверхности звезды, будет притягиваться ее гравитационным полем и возвращаться назад, не успев удалиться на хоть сколько-нибудь значительное расстояние.

Мичелл предположил существование огромного количества таких звезд. И хотя для нас они остаются невидимыми, так как их свет не может достигнуть Земли, все же мы ощущаем воздействие их гравитационных полей. Сегодня мы называем их черными дырами, потому что это название в полной мере отражает суть явления: черные пустоты в космосе. Подобное же предположение независимо от Мичелла спустя несколько лет было сделано французским ученым маркизом де Лапласом. Интересно отметить однако, что Лаплас включил это предположение только в два первых издания своей книги «Изложение системы мира», наверное, с течением лет эта идея стала казаться ему сумасшедшей.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Стивен Хокинг - Теория всего[Происхождение и судьба Вселенной]](/books/235925/stiven-hoking-teoriya-vsego-proishozhdenie-i-sudba-thumb.webp)