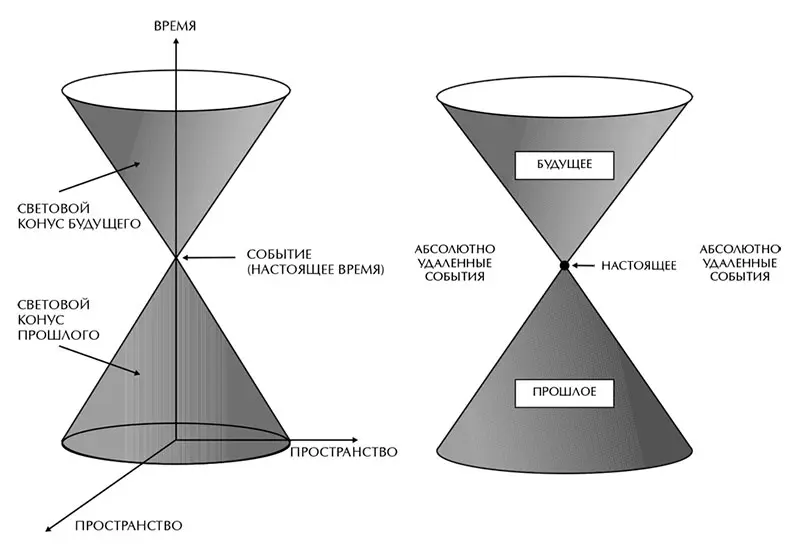

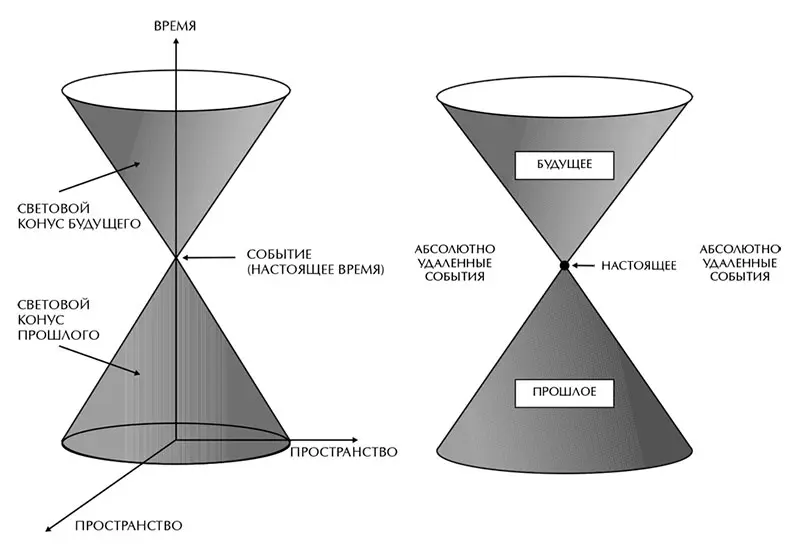

Рис. 2.4 и 2.5

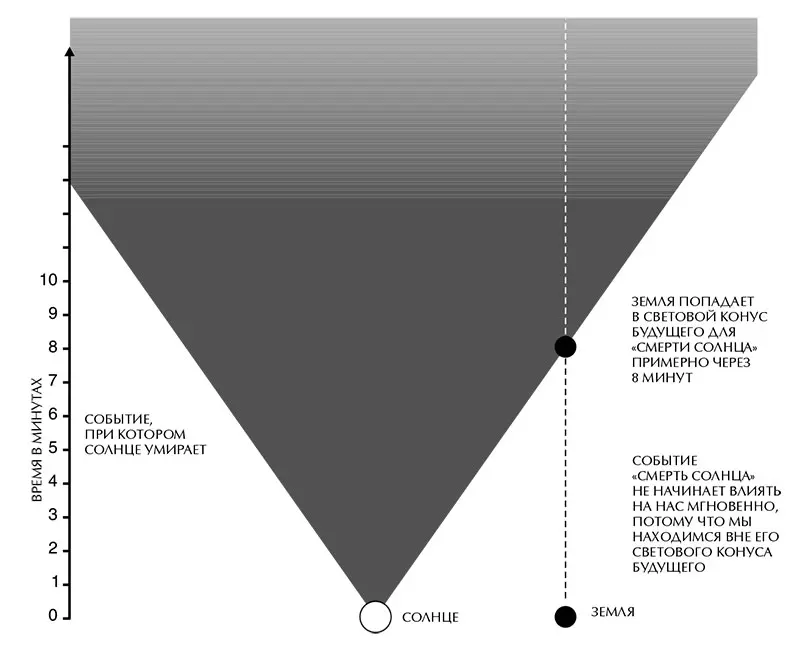

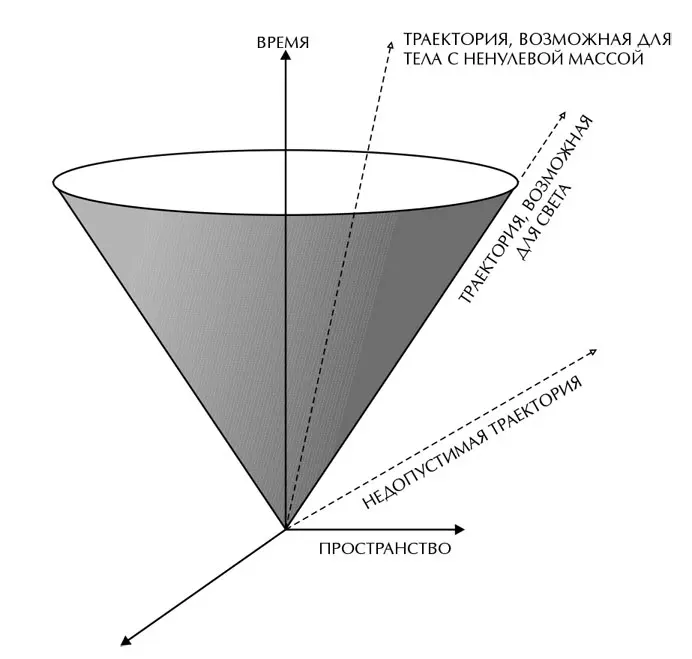

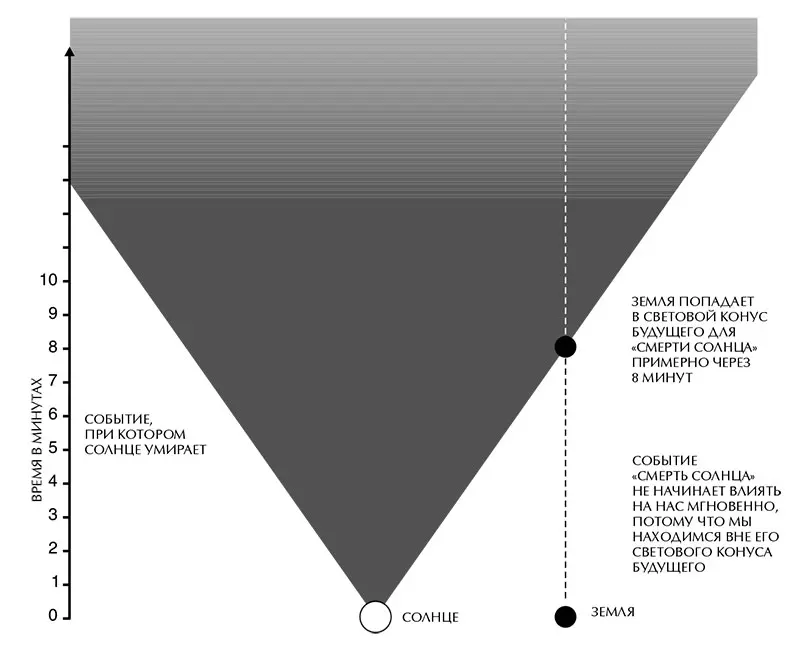

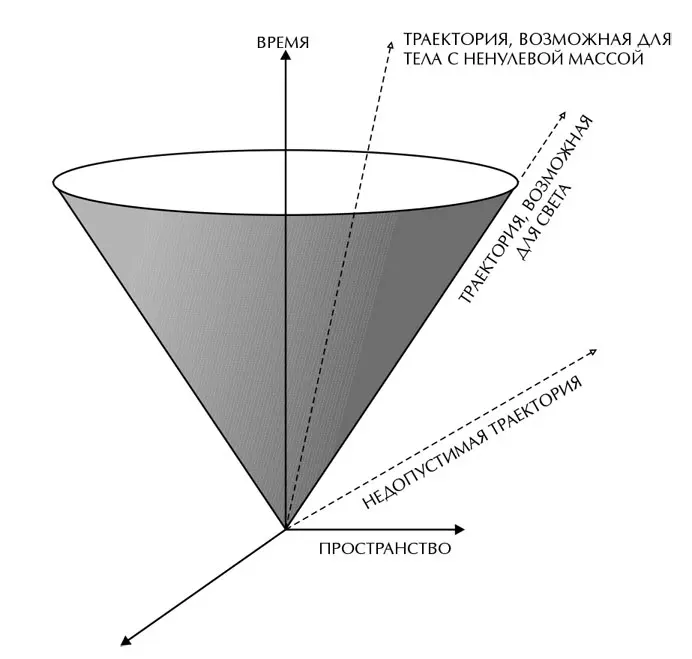

Если пренебречь влиянием тяготения, – как это сделали Эйнштейн и Пуанкаре в 1905 году, – то мы получим то, что называют специальной теорией относительности. Для каждого события в пространстве-времени можно построить световой конус (множество всех лучей света в пространстве-времени, которые могут излучаться при рассматриваемом событии), и, поскольку скорость света одинакова для всех событий и во всех направлениях, все световые конусы одинаковы и направлены в одну и ту же сторону. Теория также говорит, что ничто не может перемещаться быстрее света. Это значит, что траектория любого объекта в пространстве и времени имеет вид линии, расположенной внутри светового конуса (рис. 2.7). Специальная теория относительности успешно объяснила, почему для всех наблюдателей скорость света одинакова (как показал опыт Майкельсона и Морли), и описала, что происходит, когда объект движется со скоростью, близкой к скорости света. Но она противоречила ньютоновской теории тяготения, которая гласит, что тела притягиваются друг к другу с силой, зависящей от расстояния между ними. Это означает, что если сдвинуть одно из тел, то в то же мгновение изменится сила, действующая на второе тело. Или, другими словами, гравитационное воздействие должно распространяться с бесконечно большой скоростью, а не со скоростью меньше скорости света или равной ей, как того требует специальная теория относительности. Между 1908 и 1914 годом Эйнштейн предпринял ряд неудачных попыток построить теорию тяготения, совместимую со специальной теорией относительности. Наконец, в 1915 году он предложил теорию, которая теперь известна как общая теория относительности.

Рис. 2.6

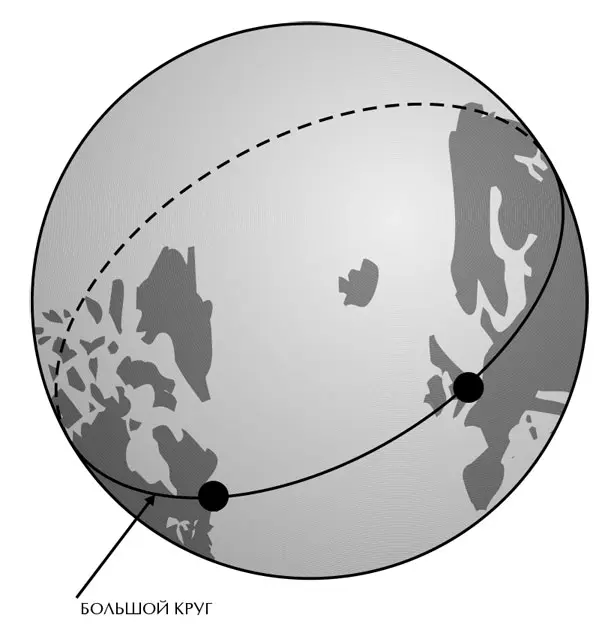

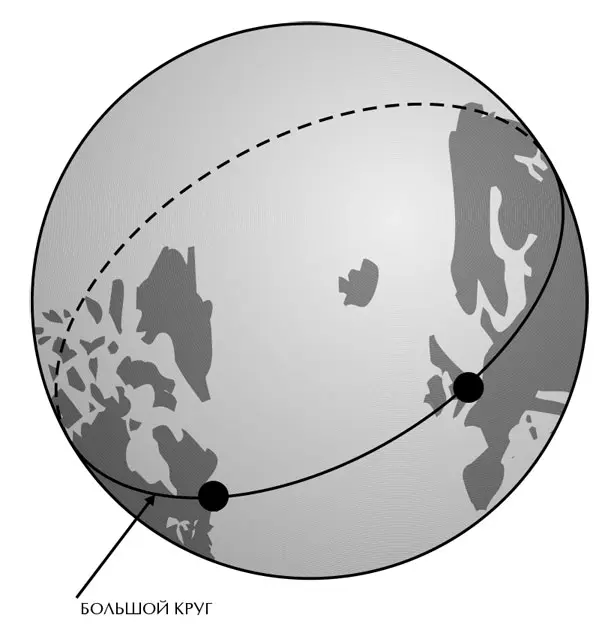

Эйнштейн сделал революционное предположение: тяготение существенно отличается от других сил и есть следствие того, что, вопреки привычным представлениям, пространство-время не является плоским – оно искривлено, или деформировано, распределенными в нем массой и энергией. Тела, например Земля, движутся по криволинейным орбитам, не потому что их принуждает к этому сила тяготения, а потому что такие орбиты представляют собой кратчайший путь в искривленном пространстве. Это так называемая геодезическая линия – ближайший аналог прямого пути в плоском пространстве. Геодезическая линия – это кратчайший (или самый длинный) путь между двумя соседними точками. Например, поверхность Земли представляет собой двумерное искривленное пространство. Геодезическая на поверхности Земли – это дуга большого круга и это кратчайший путь от одной точки до другой (рис. 2.8). Поскольку геодезическая – кратчайший путь между двумя аэропортами, то именно такой маршрут предлагает пилоту навигатор. В общей теории относительности тела всегда движутся вдоль прямых линий в четырехмерном пространстве-времени, но для нас в нашем трехмерном пространстве все выглядит как движение по искривленным траекториям. (Это как смотреть на самолет, пролетающий над холмистой местностью. Хотя самолет летит по прямой линии в трехмерном пространстве, его тень на двумерной поверхности перемещается по искривленной траектории.)

Рис. 2.7

Рис. 2.8

Под действием массы Солнца пространство-время искривляется так, что, хотя в четырехмерном пространстве-времени Земля движется по прямой, для нас, находящихся в трехмерном пространстве, она выглядит движущейся по почти круговой орбите.

На самом деле планетные орбиты, предсказываемые общей теорией относительности, почти не отличаются от орбит, вычисляемых в рамках ньютоновской теории тяготения. Но в случае Меркурия, который, будучи ближайшей к Солнцу планетой, больше всего ощущает сильные гравитационные эффекты и к тому же движется по довольно вытянутой эллиптической орбите, общая теория относительности предсказывает, что большая ось эллипса должна поворачиваться вокруг Солнца со скоростью около одного градуса в десять тысяч лет. Несмотря на незначительность этого эффекта, он был обнаружен задолго до 1915 года и стал одним из первых подтверждений теории Эйнштейна. В последнее время радиолокационными методами удалось измерить еще меньшие отклонения орбит других планет от орбит, рассчитанных с помощью ньютоновской теории, и эти отклонения оказались такими, как предсказывает общая теория относительности.

Читать дальше

![Стивен Хокинг Краткая история времени. От Большого взрыва до черных дыр [litres] обложка книги](/books/416997/stiven-hoking-kratkaya-istoriya-vremeni-ot-bolshogo-cover.webp)

![Стивен Хокинг - Черные дыры. Лекции BBC [litres]](/books/402420/stiven-hoking-chernye-dyry-lekcii-bbc-litres-thumb.webp)

![Стивен Габсер - Маленькая книга о черных дырах [litres]](/books/413500/stiven-gabser-malenkaya-kniga-o-chernyh-dyrah-litr-thumb.webp)

![Пол Стерлинг - Черная дыра [litres самиздат]](/books/436867/pol-sterling-chernaya-dyra-litres-samizdat-thumb.webp)

![Владимир Мазья - 007 и черные дыры [litres]](/books/438187/vladimir-mazya-007-i-chernye-dyry-litres-thumb.webp)