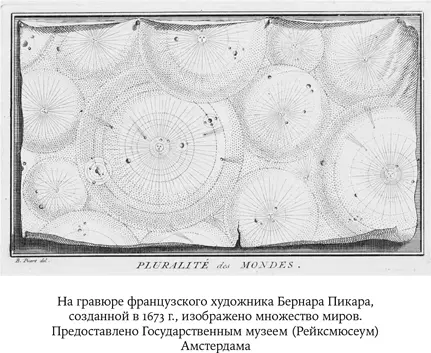

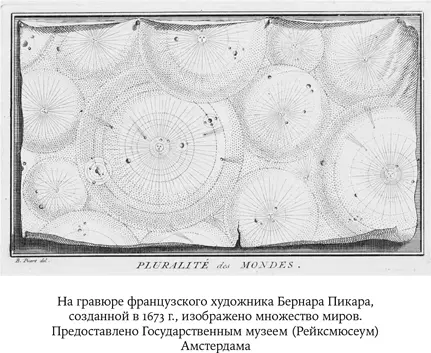

Радикальные метаморфозы картины мира, провозглашенные Коперником и получившие поддержку в процессе наблюдений в телескоп Кеплера, Галилео и многих других, возродили к жизни древние догадки о структуре большого космоса. Эта эволюция привела к возврату интереса к вопросу, существуют ли другие миры за пределами Солнечной системы. Гравюра конца XVII в., созданная французским художником Бернаром Пикаром, раскрывает его идею о множественности миров, которые могут существовать во Вселенной, иначе говоря, многообразии других звезд за пределами Солнца, которые могли бы стать домом для собственных планетарных систем, похожих на нашу Солнечную систему. Когда вопрос с Солнечной системой прояснился, астрономы устремили взоры за ее пределы, чтобы переосмыслить и отметить на карте то, что может находиться за пределами нашей планетной системы.

Как и многие современные астрономы, я унаследовала этот древний интерес к созданию карт и их истории. Хотя вместо астролябий можно строить модели с помощью компьютеров, мы остаемся исследователями космоса. Рубеж неизведанного — это уже не границы мира, изучаемого с борта каравеллы, но границы нашей Вселенной, которую можно разглядеть через самые мощные телескопы, созданные человечеством. Мы рисуем и перерисовываем наши космологические карты с помощью все более и более сложных инструментов. Отныне можно увидеть рубежи, которые уходят далеко за пределы нашего воображения — к дальним областям космоса и назад во времени, к лепету юной Вселенной вскоре после Большого взрыва, когда она была создана. Продолжается традиция, которая возникла при вступлении в мир логоса и к настоящему времени преобразовалась в мир научного метода. Мы увидим это развитие на следующих страницах — как конкурируют друг с другом результаты наблюдений и новые теории и как те и другие совершенствуют радикальные концепции нашего места в мире, которое уточняется по мере развития космологии.

Расширение Вселенной

Холодным февральским утром 1848 г. Эдгар Алан По читал лекцию под названием «О космографии Вселенной». Она проходила в государственной Нью-Йоркской общественной библиотеке. Присутствовало всего 60 человек, и они покинули зал разочарованными и озадаченными. И все же эта лекция и предшествующая ей работа послужили основой для поэмы в прозе «Эврика», в которой По демонстрирует личное понимание происхождения Вселенной. Некоторые воспринимают «Эврику» как пророческое произведение, предугадывающее новые научные открытия, другие — как произведение романтическое, очень личное или даже нарочито сатирическое. На первых страницах По восклицает: «Я вознамерился говорить о Физической, Метафизической, и Математической — о Вещественной и Духовной Вселенной: о ее Сущности, ее Происхождении, ее Сотворении, ее Настоящем Состоянии, и Участи ее» [1]. Он продолжает описывать Вселенную как непостоянную и изменяющуюся. Это в корне противоречило существующему в научном сообществе видению статичной Вселенной. За неимением доказательств По в своей поэме пытается быть убедительным за счет предположений. Тем не менее в 1848 г. было невозможно убедить кого-либо в состоятельности новой научной идеи без предоставления эмпирических доказательств. Научное объяснение нуждалось в поддержке расчетов и наблюдений. Конечно, По не проводил каких-либо научных изысканий. Но он был прав.

Более 80 лет понадобилось астрономам для того, чтобы подтвердить правоту По. В 1929 г. Эдвин Пауэлл Хаббл с помощью современного по тем временам 100-дюймового телескопа на станции Маунт-Вилсон в Южной Калифорнии открыл удивительную зависимость: чем дальше находилась галактика, тем скорее, судя по всему, она удалялась от нас. Его наблюдение имело смысл только в случае, если предположить, что Вселенная расширяется. «Эврика» получила подтверждение! Это открытие привело к коренному сдвигу в нашем понимании космоса, не менее важному, чем созданная Николаем Коперником в 1543 г. гелиоцентрическая модель мира. Идея расширяющейся Вселенной получила поддержку и обозначила появление принципиально новой картины космоса — XX в. преобразил нашу космическую карту.

Если эта история начинается с Эдвина Хаббла, заметим, что Альберт Эйнштейн для нашего главного героя играл роль важного антагониста. В то время как Хаббл, будучи астрономом, был занят пересмотром привычной модели Вселенной, основываясь на своих наблюдениях, Эйнштейн, знаменитый теоретик, ухватился за идею о неподвижной Вселенной. Сражение разыгрывалось не между Эйнштейном и Хабблом как отдельными учеными и даже не между теорией и наблюдениями, но между верой и доказательствами. В другой февральский день — на этот раз речь идет о 1931 г. — на семинаре в обсерватории Маунт-Вилсон (что было уместно, так как именно здесь Хаббл получил свои данные) Эйнштейн наконец признал, что он ошибался, и это утверждение шокировало всех собравшихся в зале слушателей, включая Хаббла. Репортер из газеты Associated Press написал, что «по библиотеке пронесся возглас удивления» {1} . Этот возглас символизировал то, что человеческий фактор играет важную роль в области научных исследований.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Приямвада Натараджан Карта Вселенной [Главные идеи, которые объясняют устройство космоса] обложка книги](/books/406358/priyamvada-nataradzhan-karta-vselennoj-glavnye-idei-cover.webp)