Как писали австралийские гелиофизики Р. Брэй и Р. Лоухед, период с 1905 про 1930 год в солнечной физике можно назвать эрой Маунт-Вилсон: именно здесь был сделан настоящий прорыв в понимании того, что же такое Солнце и каковы физические условия на нашем светиле.

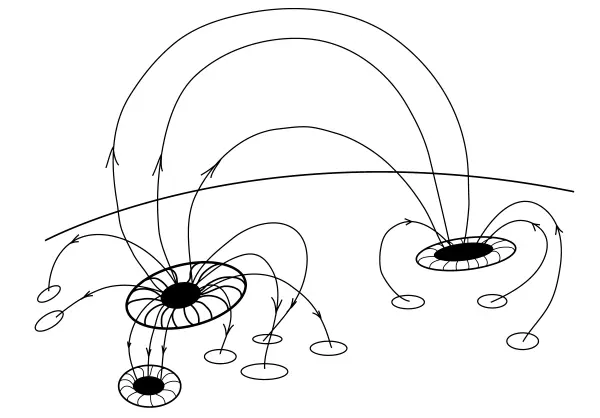

Рис. 13. Солнечные пятна – области сильных магнитных полей

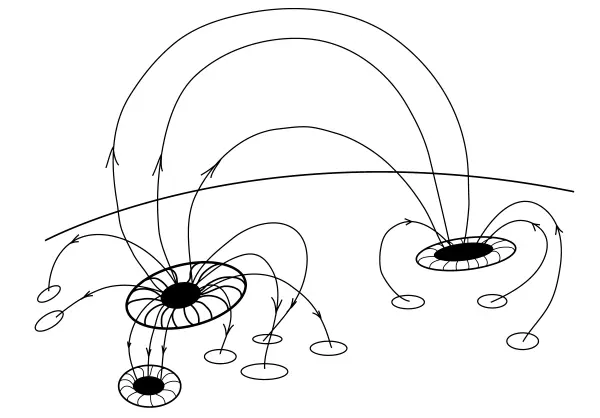

Итак, вторая половина XIX – начало XX века обеспечили гигантский скачок в процессе накопления наших знаний о Солнце и прежде всего – на основе спектрального анализа. Как уже отмечалось выше, оказалось, что спектры Солнца несут в себе огромный объем информации о нашем светиле. Распределение энергии в спектре, равно как и прямые измерения интенсивности приходящих от Солнца лучей, дали возможность определить температуру фотосферы. Стало очевидно, что этот слой может быть только газообразным. Исследование фраунгоферовых линий в спектре светила позволило определить не только химический состав излучающего фотосферного газа, но и лучевые (вдоль луча зрения) скорости излучающего газа в той области, на которую наведена щель спектрографа. Анализ формы контура спектральных линий, обнаружение эффекта расщепления позволили сделать вывод о присутствии на Солнце мощных магнитных полей внутри солнечных пятен.

Еще одно фундаментальное открытие, сделанное в 1913 году немецким физиком Иоганном Штарком (1874–1957), позволило обнаружить, что линии расщепляются под влиянием не только магнитного, но и электрического поля (Нобелевская премия 1919 года). Позднее оказалось, что эффект Штарка наблюдается и на Солнце, преимущественно в сильных солнечных вспышках.

Не лишним будет повторить: спектральный анализ дает массу данных о физических условиях на Солнце. Спектроскопист должен учитывать, что контур линии, как правило, несет в себе вклад разных физических факторов: могут одновременно проявляться и эффект Доплера, и эффект Зеемана, причем в большинстве случаев происходит наложение вкладов от разных структур на Солнце на разных высотах. Это означает, что исключать один из эффектов можно, переходя к другим линиям (разные линии проявляют разную чувствительность к влиянию разных факторов) или к другим участкам солнечной поверхности. Постановка наблюдательного эксперимента и его последующая интерпретация – это «высший пилотаж» в солнечной астрофизике, требующий высокого уровня профессионализма и физической интуиции. Это очень трудная часть гелиофизики, но здесь велика и отдача…

Появление множества новых данных о физических условиях на Солнце дало возможность обоснованно рассуждать о природе светила. Достижения физики (в частности, термодинамики) во второй половине XIX века показали, что идея Гершеля-старшего (холодное, темное Солнце и ярко излучающий облачный слой фотосферы) невозможна. Даже если бы излучающий слой существовал (его фантастическая природа выглядела все более неправдоподобной по мере развития физики), Солнце внутри не могло бы оставаться холодным – оно бы стремительно прогрелось до таких же температур. Напомним, что идея холодного Солнца была основана на простом желании населить солнечную поверхность живыми существами, а также на идее аналогии: все небесные тела хотелось уподобить Земле. Природа оказалась более разнообразной. Устройство звезды по имени Солнце и планет оказалось существенно различным.

Становилось ясно, каким Солнце не может быть.

Но какова же все-таки его природа?

Вопрос о том, что же все-таки такое Солнце, неразрывно связан с вопросом об источниках его энергии. Прямые (пусть первоначально и неточные) измерения потока солнечной энергии, падающего на Землю, показали, что энерговыделение Солнца чудовищно велико. Никакое горение не может дать такую величину. Что заставляет светило ежесекундно извергать гигантские потоки энергии?

С идеями было плоховато (не рассматривать же всерьез идею с горящим углем!..). Анализируя выдвигавшиеся в прошлом идеи, будем следовать обзору известного российского астронома, эрудита и специалиста по истории астрономии Виталия Александровича Бронштэна (1918–2004), опубликованному в журнале «Звездочет» в 1997 году. Более подробно об этом В. А. Бронштэн писал в книге «Гипотезы о звездах и Вселенной», опубликованной издательством «Наука» в 1974 году.

Итак, судя по всему, первая серьезная попытка научно обосновать происхождение солнечной энергии принадлежала английскому физику Юлиусу Роберту Майеру (1814–1878), врачу по образованию. В 1840 году он пришел к идее взаимного превращения механической работы и теплоту, что позднее позволило ему впервые сформулировать закон сохранения энергии. Приложение его концепции к Солнцу потребовало искать источники огромной энергии светила, и Майер в 1849 году нашел их за пределами Солнца! Майер предположил, что Солнце непрерывно бомбардируется метеоритами, при этом кинетическая энергия падающих метеоритов превращается в тепло. Собственно, это, согласно гипотезе, и разогревает Солнце, заставляя его светиться.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу