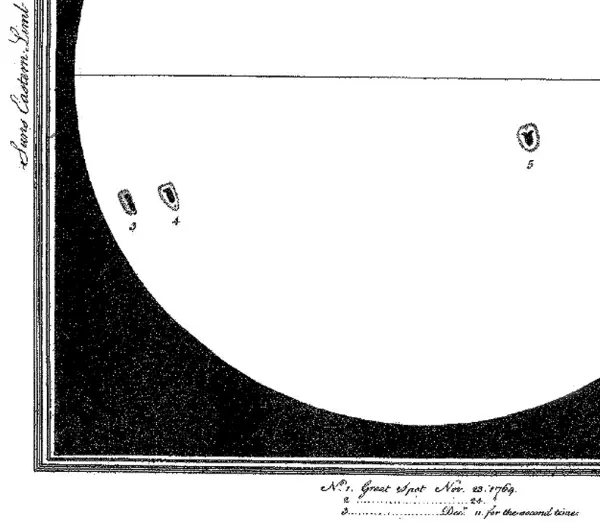

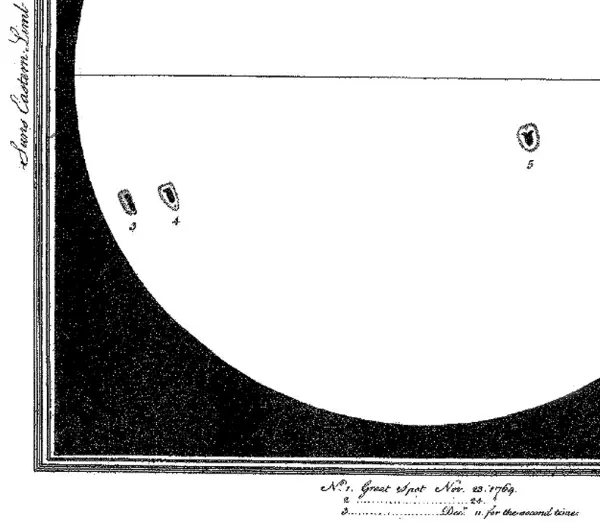

Некие дополнительные доводы в пользу этой концепции появились в ноябре 1769 года. Английский профессор астрономии Александр Вилсон (1714–1786) наблюдал Солнце с помощью своего телескопа в Глазго. На восточном лимбе (краю) солнечного диска появилось огромное пятно. Вилсон вел наблюдения от дня ко дню – и его старания не пропали даром. Когда пятно, перемещаясь за счет вращения Солнца, достигло западного края диска, ученый заметил, что полутень (каемка, окружающая темную сердцевину – тень, или ядро пятна) со стороны пятна, направленной к центру Солнца, постепенно сужалась и наконец пропала. Когда 6 декабря пятно снова показалось, появившись из-за восточного лимба, Вилсон увидел то, что он и ожидал увидеть: полутень казалась более узкой с противоположной стороны пятна – но опять-таки со стороны, направленной к центру солнечного диска. Полная ширина полутени восстановилась, когда пятно оказалась вблизи центра диска.

Рис. 11. Эффект Вилсона. Рисунок Вилсона из его работы 1774 года. Пятно на краю Солнца воспринимается как углубление в сияющей фотосфере: тень пятна напоминает отверстие, сквозь которое видно темное Солнце, полутень – конические края отверстия

Вилсон несколько лет проверял свои наблюдения на других крупных пятнах с полутенями. Эффект, несомненно, имел место: кольцо окружающей ядро пятна полутени расширялось на внешнем крае и сужалось или исчезало с внутреннего края, подобно скатам ямы. Таким образом, вырисовывалась следующая картина: солнечные пятна были подобны углублениям (воронкам) в сверкающей поверхности Солнца, и на дне этих воронок наблюдалось темное вещество тени пятна! Полутень при таком рассмотрении выглядела как пологие скаты воронки…

Эффект Вилсона был описан в его статье, изданной в 1774 году. Следует упомянуть, что последние, наиболее совершенные наблюдения Шейнера полтора столетия ранее уже давали основания полагать, что пятна – это своеобразные углубления в поверхностном слое Солнца, который немецкий астроном Иоганн Шретер (1745–1816) назвал фотосферой.

Французский астроном Филипп де ля Гир (1640–1718) в 1703 году и уже упоминавшийся Джованни Кассини в 1719 году обратили внимание, что пятно на краю Солнца (при хорошем качестве изображения) выглядело как зазубрина (углубление) в линии края диска. К выводам, подобным сделанным Вилсоном, пришел и пастор Шюлен из немецкого города Эссингена.

Неоднократно подтвержденный наблюдениями эффект Вилсона привел открывателя к интерпретации в духе теории темного Солнца.

«Нельзя ли допустить, – писал Александр Вилсон, – что великое, изумительное небесное тело сложено из веществ двух родов, совершенно различных по своим качествам: внутренняя, наибольшая часть Солнца тверда и темна, и этот темный громадный шар окружен покровом из тонкого слоя того сверкающего материала, который сообщает Солнцу все его живительное тепло и всю энергию?»

Далее исследователь писал, что впадины или пятна могут быть вызваны «действием каких-нибудь упругих газов или паров, образующихся в темном внутреннем теле Солнца», а светоносное вещество, достаточно жидкое, повинуясь силе тяжести, стекает вниз и растекается по всему темному ядру. Таким образом, по Вилсону, солнечные пятна оказывались не только углублениями, но даже отверстиями в светлой оболочке, через которые становилась видимой темная поверхность Солнца.

Собственно, публикация Вилсона и была развита Уильямом Гершелем спустя 20 лет, когда в 1795 году он красноречиво описал концепцию темного Солнца, наблюдаемого сквозь отверстия в сияющем светоносном слое, со ссылкой на результаты Вилсона.

Правильное объяснение эффекта Вилсона заключается в том, что в пятне, как выяснилось существенно позже, вещество прозрачнее, чем в окружающей фотосфере. По сути дела, работа Вилсона оказалась первым в истории физическим исследованием свойств солнечных пятен. Эта статья стоит особняком: и на протяжении предыдущих 100 лет, и на протяжении последующих 100 лет физикой пятен никто не занимался. Делались лишь попытки изучать статистику появления пятен на Солнце и закономерности их пространственного распределения (об этом позже).

Замечательные наблюдения и подробные описания эффекта Вилсона дали нам новые знания о Солнце. Но, к сожалению, интерпретация его результатов оказалась грубо неверной. Она лежала в ключе усиливавшей свои позиции концепции темного и холодного Солнца, окруженного тонким светоносным слоем.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу