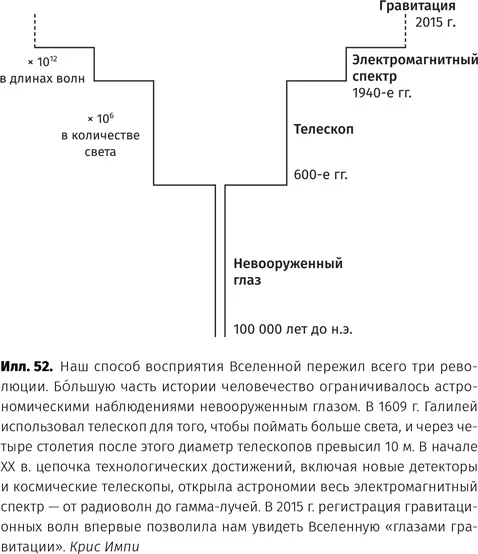

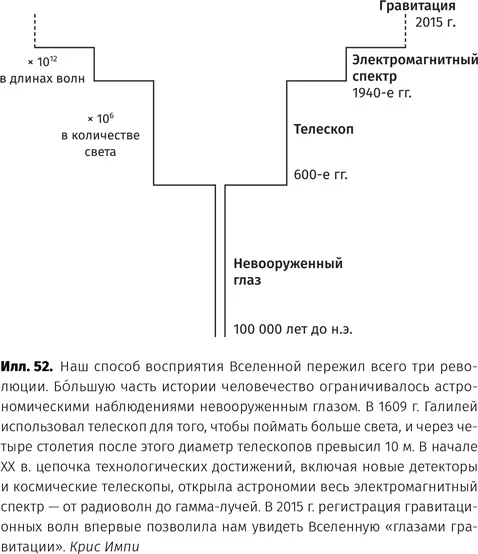

Вот бы увидеть «материал» Вселенной без посредничества электромагнитного излучения! Напрямую воспринять прогиб пространственно-временного континуума! Для этого нужны «глаза гравитации» (илл. 52). Их проще всего представить себе на примере телепатии. Головной мозг – это сгусток живой ткани весом около 1,35 кг. При более близком рассмотрении он представляет собой электрохимическую сеть из миллиардов нейронов и триллионов связей между ними. Однако эти факты ничего не говорят о том, где мы храним воспоминания, эмоции, ситуативные мысли и чувство «я». Видеть Вселенную в разрезе гравитации так же увлекательно, как наблюдать мысли и чувства других людей в реальном времени [319].

Колебания пространственно-временного континуума

Что это за колебания? Давайте вспомним, что в общей теории относительности материя управляет кривизной пространства-времени. Гравитационные волны возникают всякий раз, когда масса меняет его движение или конфигурацию [320]. Волны деформированного пространства излучаются во все стороны от источника так же, как волны, которые расходятся кругами от камня, брошенного в пруд. В теории волны движутся со скоростью света и слабеют по мере удаления от источника. Пространственная деформация чрезвычайно слаба для большей части движущейся материи. Наиболее сильные гравитационные волны возникают вследствие самых ярких событий в космосе: орбитального движения и столкновения черных дыр, орбитального движения и столкновения нейтронных звезд, взрывов сверхновых и бурного рождения самой Вселенной.

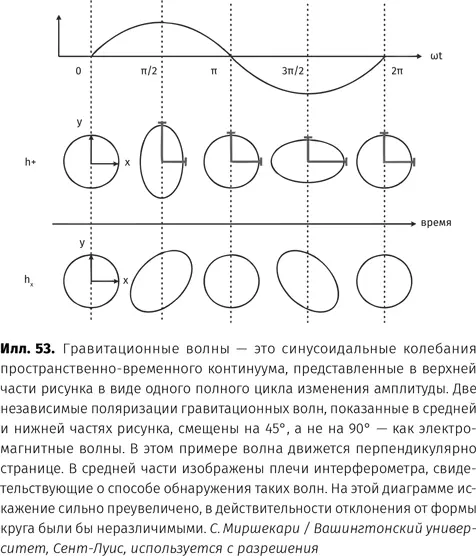

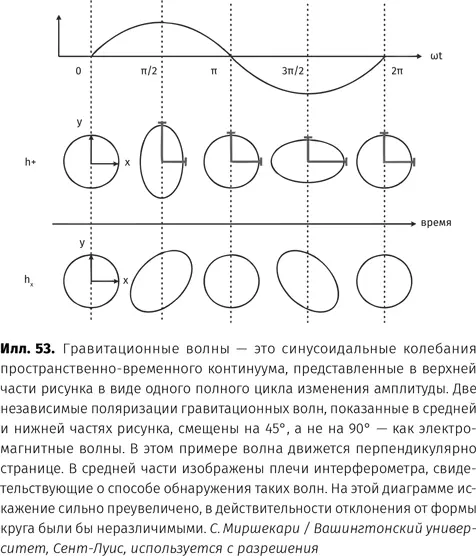

Представьте идеально плоское пространство-время, где на плоскости лежит круглое кольцо из частиц. Я представляю его как плоскость экрана своего компьютера. Частицы нужны только для того, чтобы сделать видимым невидимый пространственно-временной континуум. Если гравитационная волна проходит прямо в экран или из экрана, кольцо частиц, следуя искривлению пространства-времени, попеременно слегка сдвигается в вертикальном и горизонтальном направлениях, и этот сдвиг повторяется с определенным периодом (илл. 53) [321]. Гравитационные волны, как и все прочие, характеризуются амплитудой, частотой, длиной и скоростью. Амплитуда – это величина смещения кольца частиц при прохождении волны. Частота показывает, сколько раз за секунду растягивается или сжимается кольцо. Длина волны – это расстояние вдоль волны между точками максимального растяжения или сжатия. Волны движутся в космосе со скоростью света, деформируя физические тела, при этом проходя сквозь них, словно тех не существует [322].

По аналогии мы представляем, как круг сплющивается и растягивается в эллипс, но это весьма преувеличенное реальное искажение для типичной гравитационной волны. Воображаемое кольцо из частиц отклоняется от формы круга на 10 –21 – одна частица из тысячи миллиардов миллиардов! Казалось бы, невозможно поставить эксперимент, где регистрировалось бы такое ничтожно слабое волнение пространственно-временного континуума.

Сам автор теории, предсказавшей гравитационные волны, сначала не верил, что они реальны. Как мы узнали, Эйнштейн отрицал существование черных дыр и недооценивал гравитационное линзирование. В 1916 г. по совету своего коллеги Анри Пуанкаре он провел аналогию с электромагнетизмом. Когда электрическая цепь движется туда-сюда, то колебательное возмущение создает электромагнитную волну – например, свет. Эйнштейн знал, что материя искривляет пространство, и представлялось логичным, что движущаяся материя вызывает в пространстве колебательное возмущение.

При разработке этой идеи Эйнштейн столкнулся с большими проблемами. Аналогия неверна, поскольку электрический заряд может быть положительным и отрицательным, а в области гравитации нет такой вещи, как отрицательная масса. Эйнштейн упорно бился над координатными системами и приближениями, чтобы выполнить необходимые расчеты. Он «спроектировал» три типа волн и потерпел полный крах, когда Артур Эддингтон доказал, что две волны являются математическими артефактами, способными перемещаться с любой скоростью. Не теряя серьезности, Эддингтон шутил, что они могут даже «распространяться со скоростью мысли» [323].

Читать дальше

![Крис Импи Чудовища доктора Эйнштейна [litres] обложка книги](/books/401301/kris-impi-chudovicha-doktora-ejnshtejna-litres-cover.webp)

![Крис Райландер - Дар скального тролля [litres]](/books/390671/kris-rajlander-dar-skalnogo-trollya-litres-thumb.webp)

![Герта Крис - Академия «Пирамида». Уполномочена полюбить [litres]](/books/392828/gerta-kris-akademiya-piramida-upolnomochena-polyub-thumb.webp)

![Крис Райландер - Проклятие неудачного четверга [litres]](/books/393005/kris-rajlander-proklyatie-neudachnogo-chetverga-litr-thumb.webp)

![Мартин Видмарк - Чудовище доктора Франкенштейна [litres]](/books/393513/martin-vidmark-chudoviche-doktora-frankenshtejna-lit-thumb.webp)

![Лили Крис - Наследники замка Лейк-Касл [litres]](/books/406371/lili-kris-nasledniki-zamka-lejk-kasl-litres-thumb.webp)

![Алан Лайтман - Сны Эйнштейна [litres]](/books/415499/alan-lajtman-sny-ejnshtejna-litres-thumb.webp)

![Крис Колфер - Дневники Матушки Гусыни [litres]](/books/416798/kris-kolfer-dnevniki-matushki-gusyni-litres-thumb.webp)

![Герберт Уэллс - Война миров. Машина времени. Человек-невидимка. Остров доктора Моро [litres]](/books/420623/gerbert-uells-vojna-mirov-mashina-vremeni-chelovek-nevidimka-ostrov-doktora-moro-litres-thumb.webp)

![Герта Крис - Черная Дама, Белый Валет [litres]](/books/434680/gerta-kris-chernaya-dama-belyj-valet-litres-thumb.webp)