Мы видели, как трудно «взвесить» сверхмассивную черную дыру. Вес ближайшей из них, находящейся в центре нашей Галактики, был точно определен с помощью одиночных звезд, движущихся вокруг нее по эллиптическим орбитам. Второе точное измерение массы черной дыры было осуществлено в 1995 г., когда радиоастрономы открыли водяные мазеры – длинноволновые аналоги лазеров, возникающие, когда в газе (в данном случае молекулы воды) естественным образом складываются условия для мощного излучения. Именно это происходит в тонком диске, обращающемся вокруг центра соседней активной галактики NGC4258. В других галактиках также наблюдается мазерное излучение молекул воды в плотных центральных областях, и образующиеся спектральные линии позволяют очень точно измерить скорости мазеров радиоволновыми методами [186]. В NGC4258 местонахождение и скорости мазеров соответствуют законам движения Кеплера и позволяют оценить центральную массу в 39 млн солнечных масс с погрешностью всего 0,3 %. Мазерное излучение наблюдается на расстояниях не более одного светового года от центра галактики, что в 1000 раз меньше радиуса сферы гравитационного влияния. Это означает, что столь большая масса сконцентрирована в области, которая в норме должна содержать лишь несколько сотен звезд. Единственное достоверное объяснение – черная дыра. Мазерное излучение – редкость, и повторить такой эксперимент трудно, но скоро, возможно, это удастся благодаря интерферометрии на миллиметровых волнах [187].

Массу спящих черных дыр галактик в наших космических окрестностях можно оценить по движению газа или звезд вблизи их ядер, но несколько десятилетий этой работы принесли результаты всего по 70 черным дырам. Применить этот метод дальше скопления Девы, до которого около 60 млн световых лет, при нынешней технологии невозможно.

Квазары, как мы видели, имеют сверхмассивные черные дыры, действующие как гравитационные машины по преобразованию падающей в них массы в мощное излучение. Почему бы не оценивать массы черных дыр по яркости? Хорошая идея, но неприменима на практике. Яркость различных квазаров, в отличие от настоящих прожекторов со стандартными характеристиками, разнится в тысячи раз. У конкретной черной дыры яркость зависит от эффективности аккреции, скорости осевого вращения и количества газа и пыли в центральной области. К сожалению, по мощности квазара невозможно судить о массе черной дыры.

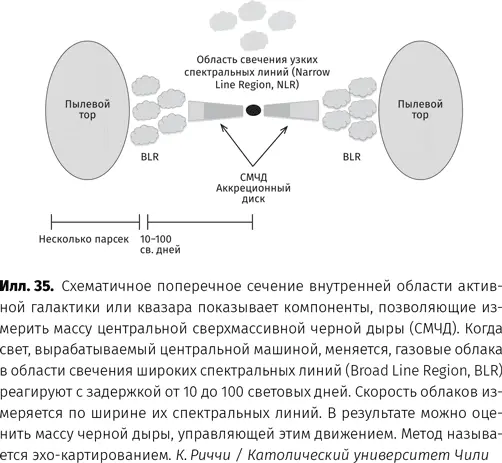

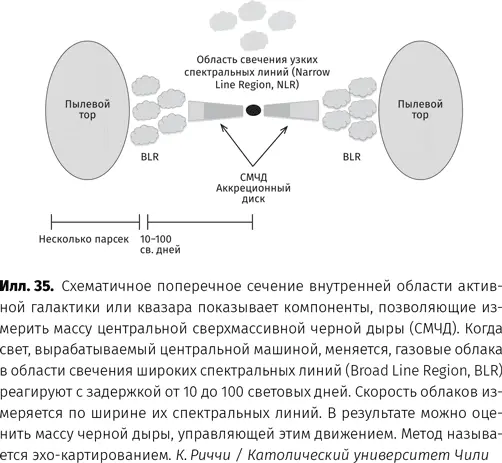

Как только показалось, что дальше двигаться некуда, астрономы предложили новый изящный метод оценки массы черной дыры в ближних активных галактиках. Он использует одну из отличительных особенностей квазара – широкие эмиссионные линии. Горячий газ, порождающий эти линии, находится в пределах одного светового года от центрального объекта, поэтому его движением управляет черная дыра. Газ в этой области должен подчиняться простому уравнению M BH? RV 2/ G , где G – гравитационная постоянная, а V – скорость газа. При помощи того же уравнения мы можем вычислить массу Солнца, зная расстояние до обращающейся вокруг него планеты и ее скорость. В случае черной дыры скорость обращающегося газа легко вывести из ширины линий излучения. Неизвестным остается только R – размер области, в которой рождаются широкие эмиссионные линии. Различные предположения в физике оценивают его в 0,01 парсек, или 10 световых дней, – в десять раз больше Солнечной системы (илл. 35) [188]. Это слишком мало, чтобы область стала различимой даже через самый сильный телескоп – для большинства галактик. Как ее измерить? Оригинальный метод опирается на конкретный факт: интенсивность света квазаров и активных галактик непостоянна.

Давайте представим себе эту ситуацию. Аккреционный диск, обеспечивающий колоссальную яркость квазара, весьма мал – мы будем считать его точечным источником света. Его яркость меняется на интервале нескольких дней, что стало одним из первых аргументов в пользу сверхмассивных черных дыр, поскольку источник не может быть больше времени перемещения света через его поперечник. Логика этого аргумента такова: если причиной изменения яркости является единственный объект, то чем быстрее она меняется, тем меньше должен быть этот объект. Свет из центральной точки источника проникает наружу и через некоторое время сталкивается с быстро движущимся газом, порождающим эмиссионные линии. Этот газ повторяет изменения яркости центрального источника света («отзывается эхом») с задержкой t , определяемой временем движения света через газ: t = R / c , где с – скорость света. Метод называется эхо-картированием, поскольку мы составляем карту «эха» для колебаний света от точечного источника. Время прибытия отзвуков указывает на размер области горячего газа.

Читать дальше

![Крис Импи Чудовища доктора Эйнштейна [litres] обложка книги](/books/401301/kris-impi-chudovicha-doktora-ejnshtejna-litres-cover.webp)

![Крис Райландер - Дар скального тролля [litres]](/books/390671/kris-rajlander-dar-skalnogo-trollya-litres-thumb.webp)

![Герта Крис - Академия «Пирамида». Уполномочена полюбить [litres]](/books/392828/gerta-kris-akademiya-piramida-upolnomochena-polyub-thumb.webp)

![Крис Райландер - Проклятие неудачного четверга [litres]](/books/393005/kris-rajlander-proklyatie-neudachnogo-chetverga-litr-thumb.webp)

![Мартин Видмарк - Чудовище доктора Франкенштейна [litres]](/books/393513/martin-vidmark-chudoviche-doktora-frankenshtejna-lit-thumb.webp)

![Лили Крис - Наследники замка Лейк-Касл [litres]](/books/406371/lili-kris-nasledniki-zamka-lejk-kasl-litres-thumb.webp)

![Алан Лайтман - Сны Эйнштейна [litres]](/books/415499/alan-lajtman-sny-ejnshtejna-litres-thumb.webp)

![Крис Колфер - Дневники Матушки Гусыни [litres]](/books/416798/kris-kolfer-dnevniki-matushki-gusyni-litres-thumb.webp)

![Герберт Уэллс - Война миров. Машина времени. Человек-невидимка. Остров доктора Моро [litres]](/books/420623/gerbert-uells-vojna-mirov-mashina-vremeni-chelovek-nevidimka-ostrov-doktora-moro-litres-thumb.webp)

![Герта Крис - Черная Дама, Белый Валет [litres]](/books/434680/gerta-kris-chernaya-dama-belyj-valet-litres-thumb.webp)