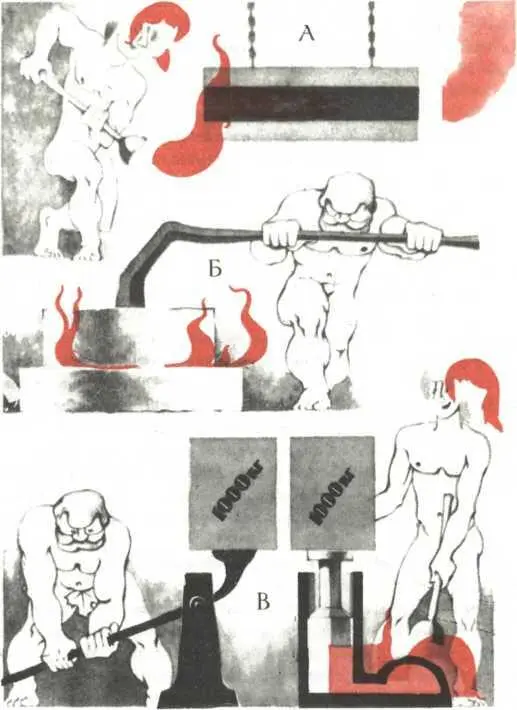

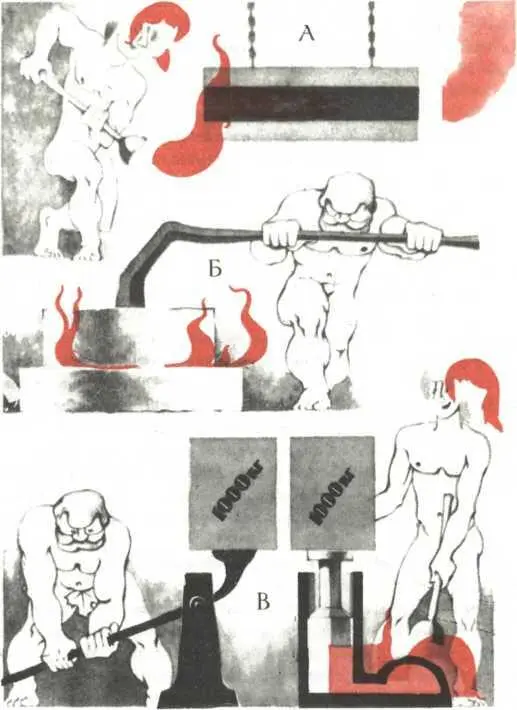

По всем иллюстрациям этой книги вас проведут два героя. Один из них — Силач убежден во всемогуществе механического движения, другой — Огнепоклонник приписывает решающую роль тепловому движению. Кто из них прав? Оказывается, правы оба, ибо механическое и тепловое движения неразрывно связаны между собой. Чтобы убедиться в этом, проделаем вместе с нашими героями небольшое путешествие в мир термодинамики.

«Теплота — неуничтожимая жидкость — теплород, — заявляет Огнепоклонник — В этом меня убеждает эксперимент А Я беру металлический стержень, покрытый теплоизоляцией, и нагреваю один его торец, подводя теплород Измерения показывают, что весь подведенный теплород вытекает в атмосферу с противоположного торца. Значит, теплота неуничтожима и количество ее в природе неизменно».

«Это неверно, — возражает Силач — Я беру мельничные жернова и начинаю вращать один из них относительно второго (Б) Я не нагреваю жернова ни пламенем, ни горячим воздухом, я только изо всех сил кручу один из них Но посмотрите — оба жернова нагреваются. Выходит, я могу производить сколько угодно теплоты за счет механического движения Нет, теплота — не жидкость, а разновидность движения, и ее можно генерировать в любых количествах».

«Пожалуй, я готов согласиться с тобой, — задумчиво сказал Огнепоклонник — Ведь можно соорудить машину, которая будет выполнять обратную задачу генерировать механическую работу за счет теплоты (В) Но как тогда увязать между собой результаты всех этих экспериментов?»

Современная термодинамика дает такую увязку В случае А механическая работа равна нулю, количество теплоты — постоянно, а суммарная энтропия тел, участвующих в эксперименте, растет В случае Б подводимая к жерновам механическая работа полностью превращается в теплоту, а суммарная энтропия растет В случае В, когда речь идет об идеальном тепловом двигателе, в котором отсутствуют потери, подводимая к машине теплота полностью превращается в работу, а суммарная энтропия тел, участвующих в процессе, остается постоянной.

МЕХАНИКА АДИАБАТИЧЕСКАЯ И ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ

При изучении наследия Исаака Ньютона можно обнаружить один любопытный факт: попытавшись вычислить скорость звука в воздухе при 0 °C, великий механик получил величину 280 м/с, в то время как измеренная экспериментально, эта величина составляла 330 м/с. Ньютона так задело это несовпадение, что он, с гордостью говоривший о себе: «гипотез не измышляю», унизился до выдумывания весьма вычурных и искусственных гипотез, призванных объяснить это расхождение. Но даже нарушив свое научное кредо, он так и не сумел удовлетворительно объяснить несоответствие.

И как ни удивительно, в основе этой маленькой неудачи Ньютона лежало то же самое неосознанное и ясно не сформулированное убеждение, без которого было бы невозможно и его величайшее научное достижение — открытие закона всемирного тяготения. Убеждение это состояло в том, что мир, вселенная подчиняются законам, если так можно выразиться, изотермической механики, механики, в которой температура движущихся тел не зависит от их движения друг относительно друга. Сейчас мы знаем, что это не так, что вращение, скажем, Луны вокруг Земли вызывает приливы и деформацию земной оболочки, возникающее при этом трение превращает кинетическую энергию вращения Луны в теплоту, тормозит ее движение и нечувствительно меняет ее траекторию. Правда, эти изменения на протяжении жизни человечества столь ничтожны, что, пренебрегая ими, астрономы смогли построить свою изумительную небесную механику, точность предсказаний которой побудила ученых и механику земную строить по образцу и подобию небесной.

Перенесенная на землю небесная механика с ее ореолом идеальности заставила ученых считать, что идеальные механические процессы и на Земле не должны сопровождаться изменениями температуры, должны быть изотермическими. Поэтому, проводя в своих лабораториях чисто механические эксперименты, ученые и не думали выяснять, как изменяются температуры тел в ходе опыта. Но здесь положение было иное, чем на небесах, ибо две принципиально разные причины — обратимое адиабатическое сжатие и необратимое трение — приводили к одинаковому следствию — повышению температуры.

Вот почему в представлении ученых сложилось мнение, что стоит устранить трение в механических процессах — и будет тем самым устранено повышение температуры во взаимодействующих телах. Вот почему идеальная механика мыслилась как изотермическая наука. Вот почему распространение звука Ньютон считал процессом изотермическим и получил результат, не соответствующий действительности. И вот почему, наконец, французский механик Лаплас смог исправить ошибку Ньютона только тогда, когда ясно понял: распространение звука в газе — процесс адиабатический.

Читать дальше