Что происходит с квантово-механическими свойствами при абсолютном нуле?

Таинственные эффекты квантового мира охватывают также и низкие температуры. Во встречающихся в повседневной жизни твердых телах, жидкостях и газах тепло, или тепловая энергия, возникает в результате движения атомов и молекул, когда они пролетают мимо и отскакивают друг от друга. Но при очень низких температурах начинают работать довольно странные законы квантовой механики. Молекулы не сталкиваются в обычном смысле: вместо этого их квантово-механические волны растягиваются и перекрываются таким образом, что иногда образуют так называемый конденсат Бозе – Эйнштейна, в котором все атомы действуют одинаково, подобно единственному «суператому». Первый чистый конденсат Бозе – Эйнштейна был получен в штате Колорадо в 1995 году с использованием облака атомов рубидия, охлажденных до менее чем 170 нанокельвинов.

Но на практике абсолютный нуль (0°К, или −273,15°C) является недостижимой целью. Чем холоднее становится газ, тем больше нужно приложить усилий, чтобы извлечь из него тепло, – работа по охлаждению чего-либо до абсолютного нуля будет бесконечной. В терминах квантовой физики в этом можно обвинить принцип неопределенности Гейзенберга, который утверждает, что чем точнее мы знаем скорость частицы, тем меньше информации у нас о ее положении, и наоборот. Зная, что атомы находятся внутри вашей экспериментальной установки, вы тем самым создаете некоторую неопределенность в их импульсах, удерживающих атомы над абсолютным нулем, – если, конечно, размер вашей установки не равен размеру всей Вселенной.

Несмотря на более чем полувековой возраст, лазеры по-прежнему остаются молоденькими красавцами фундаментальной физики. С тех пор, как в 1960 году было снято покрывало с первого из них, применение лазеров можно увидеть везде – от резки и сварки до борьбы с раком и катарактой, а также функционирования телекоммуникационных устройств и бытовой техники. Прогресс в лазерных разработках воплощается в наших гаджетах поразительно быстро: вспомните продвижение от CD к DVD и нынешней технологии Blu-ray всего лишь за несколько десятилетий.

Эйнштейн сделал первый шаг к окончательному устройству лазера, предположив в 1917 году, что атомы могут давать вынужденное излучение. Десятилетия спустя его теория подтвердилась, но только в 1954 году Чарльз Таунс и другие ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке сконструировали первый «мазер», дающий микроволновый луч. Разработка мазера побудила Таунса и остальных попробовать расширить идею до видимого и инфракрасного излучения.

К 1957 году Таунс и Артур Шавлов, тогда работавшие в Bell Telephone Laboratories , проанализировали способ изготовления оптического мазера. Тем временем Гордон Гулд, тогда 37-летний аспирант Колумбийского университета, заполнял свои блокноты похожими идеями того, что он называл «лазером». Патента добился Гулд, хотя все еще идут споры о том, кому первому в голову пришла идея лазера. Работа Таунса же принесла ему долю в Нобелевской премии по физике 1964 года.

Статья Таунса и Шавлова многих стимулировала на изготовление лазеров. Однако победителем великой лазерной гонки был малоизвестный молодой американский физик Теодор Майман, который 15 мая 1960 года поместил маленький рубиновый стержень с посеребренными концами внутрь импульсной лампы в форме пружины. Когда он зажег ее, рубиновый стержень испустил яркий импульс густого красного света – первый лазерный луч.

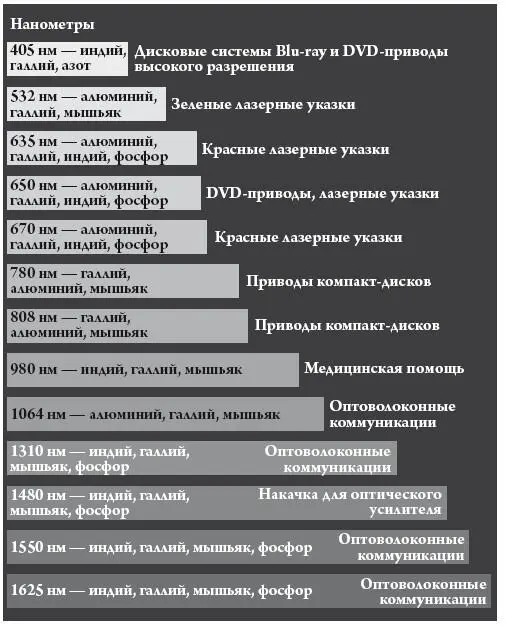

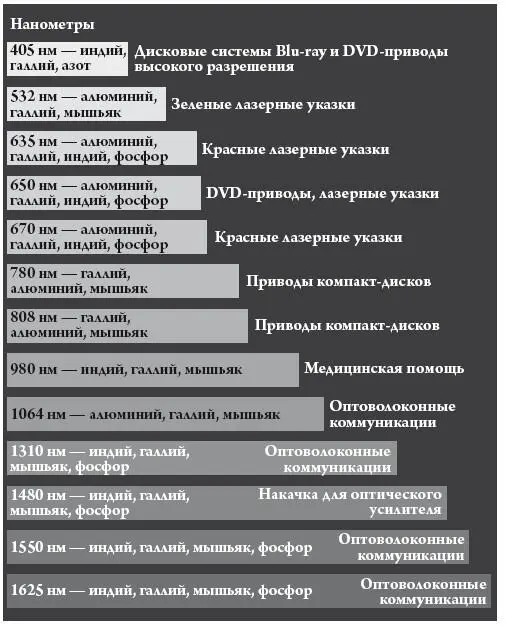

С того момента лазерная область стремительно развивалась. Сегодня, тщательно подобрав элементы для лазерных диодов, можно добиться излучения на различных длинах волн, что имеет целый ряд разнообразных применений (см. рис. 4.2).

Рис. 4.2. Тщательно выбирая химические элементы, используемые для изготовления лазерных диодов, и их относительные доли, инженеры могут сконструировать полупроводниковые лазеры, излучающие на длинах волн от голубого до инфракрасного диапазона электромагнитного спектра и имеющие самые разно образные применения.

Следующая стадия эволюции лазеров продолжает развиваться: кардинально меняется способ формирования лазерного света. Новая волна приборов основывается на использовании для формирования света похожих на частицы порций энергии – не являясь ни светом, ни веществом, они одновременно представляют собой и то, и другое.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу