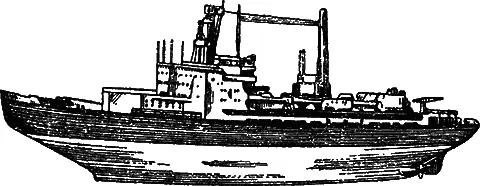

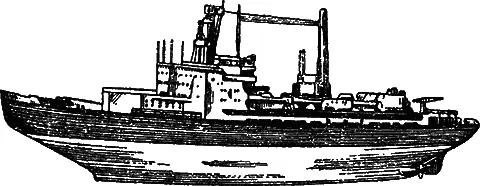

Первенец советского атомного судостроения могучий корабль. Макет ледокола дан на рис. 56. Основные данные его следующие: длина корпуса 134 м , максимальная ширина 27,6 м , водоизмещение 16 тыс. т , мощность атомных двигателей 44 тыс. л.с. , скорость на чистой воде 18 узлов.

Рис. 56.Макет ледокола «Ленин» с атомным двигателем

На ледоколе использована двухконтурная система теплопередачи, аналогичная той, которая с успехом работает на первой атомной электростанции СССР. Вода, выводящая тепло из реактора, использована в парогенераторах для превращения в пар воды второго контура. Пар поступит в турбогенераторы и приведет их во вращение. Таким образом, ядерная энергия будет превращаться здесь в электрическую, которая в свою очередь приведет в движение мощные моторы, соединенные с гребными валами.

Всем известны прославленные советские ледоколы «Ермак» и «Красин». Более 100 т угля в сутки расходует в плавании такой корабль, каждый месяц он вынужден пополнять запасы топлива, «бункероваться», как говорят моряки, хотя более 30% его помещений используется для хранения топлива. Вот почему эти ледоколы вынуждены плавать преимущественно в прибрежных арктических морях поблизости от портов и топливных баз.

Атомный ледокол не нуждается в частых пополнениях запасов топлива. Вследствие огромной «теплотворной способности» ядерного горючего корабль будет «сжигать» в сутки кусок урана 235 величиной примерно со спичечную коробку. Отсюда станет понятным, почему атомный ледокол сможет непрерывно действовать во льдах, не заходя в порты в течение 12 месяцев и более. В продолжительности плавания — главное достоинство атомного ледокола. Но у него есть и другие преимущества.

Ледокольные качества корабля обычно характеризуются его энерговооруженностью, которая определяется делением мощности его двигателей на водоизмещение. Энерговооруженность ветерана нашего арктического флота «Ермака» составляет 1 л.с. на тонну водоизмещения. У атомного ледокола она намного больше и равна 2,75 л.с. на каждую тонну.

Атомный ледокол «Ленин» наиболее крупный и самый мощный ледокол в мире. Он сможет уверенно проводить караваны судов в сплошных ледяных полях, удаляясь от базы на многие тысячи километров. И кто знает, может быть, именно атомный ледокол сможет осуществить в будущем мечту выдающегося русского моряка и флотоводца, создателя «Ермака» С. О. Макарова: «Пройти к полюсу напролом».

Атомные двигатели могут строиться не только по типу паросиловых установок, возможны и другие конструктивные решения, особенно необходимые для самолетов и ракет. Ядерные реакторы должны иметь в этом случае возможно более компактное устройство. Естественно поэтому предполагать, что широкое применение в атомных двигателях получат гомогенные реакторы, воспроизводящие частично ядерное горючее и имеющие относительно небольшие размеры.

Одним из перспективных гомогенных реакторов для атомных силовых установок является кипящий ядерный реактор («кипящий» котел), разработанный коллективом советских ученых во главе с акад. А. И. Алихановым в нескольких вариантах. В этом реакторе чистое ядерное горючее (уран 235, уран 233 или плутоний 239) применяется в виде взвеси в обыкновенной или тяжелой воде. При достижении критического объема, что осуществляется путем постепенного увеличения количества смеси, в ней идет цепная реакция. Раствор нагревается и кипит.

Расчеты показывают, что для небольшого кипящего гомогенного реактора на 1 тыс. квт электрической мощности потребуется 0,3–0,7 кг урана 235 и 200–300 кг тяжелой воды. При сооружении «кипящего» котла большей мощности относительное количество необходимых материалов сильно уменьшается.

Особенно выгодным становится применение кипящих котлов при значительном воспроизводстве ядерного горючего.

Расчеты советских ученых показывают, что вес атомного двигателя мощностью 15 тыс. л.с. будет значительно меньше веса газотурбинной установки такой же мощности.

4. Применение радиоактивных изотопов

Помимо тех двух путей использования атомной энергии, о которых рассказано выше, имеется еще один путь, связанный с применением радиоактивных веществ и излучений. Некоторые возможности для этого стали известны уже в первые десятилетия после открытия радиоактивности. Но исключительно высокая стоимость радия и продуктов его распада ограничивала их использование в основном лишь пределами научных лабораторий. Только после того как была открыта искусственная радиоактивность и возможность в ядерных реакторах сравнительно дешевого производства разнообразных радиоактивных изотопов, вопрос об их применении в народном хозяйстве мог быть решен.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу