Причём если при наличии реального противодействия ускоряемое тело всё же ускорилось в сторону противодействия, то в полном соответствии со вторым законом Ньютона неуравновешенная сила действия должна быть больше реальной силы противодействия. Для врождённых сил это выражается в том, что противодействие просто снимается, превращаясь в импульс. Неужели же классическая физика докатилась до того, что не доверяет собственным же ревностно охраняемым ей законам! При этом, как показано выше, некоторое видимое противоречие между вторым и третьим законом Ньютона в виде неуравновешенного движения при равенстве реальных противодействующих сил можно легко разрешить и без фиктивности сил инерции.

Мифу о равенстве сил действия и противодействия, даже при условии, что вполне реальные силы противодействия направлены на ответное тело, способствует ещё и неучтённое в классической физике перемещение самого центра масс взаимодействующих тел в сторону меньшего тела, о чём мы говорили выше (баланс сил в пользу меньшего тела). Поскольку датчик силы помещается внутри движущейся системы, то он измеряет только силу внутреннего давления взаимодействия. При этом ускорение самого датчика вместе с системой в сторону меньшего тела на его показаниях естественно не отражается.

Но это и есть то самое реальное превышение сил действия над силами противодействия, а вовсе не действие в условиях противодействия фиктивной силы инерции. Однако классическая физика не только не учитывает движение самого датчика вместе с системой, но и категорически отрицает саму такую возможность, как нарушение, по её мнению, закона сохранения импульса. Тем не менее, нет ничего парадоксального в том, что меньшему телу, имеющему меньшее сопротивление, предаётся большая сила движения или движущая сила. Это подтверждается тем фактом, что меньшее тело получает большую энергию.

Но если движущая сила это мера передачи энергии в единицу времени, а время взаимодействия одно для всех взаимодействующих тел, то большую энергию меньшее тело может получить только в том случае, если на него в целом всё это время действует большая сила. Если остановить меньшее тело, то между ним и препятствием образуется большая сила, чем между препятствием и остановленным большим телом. Это ещё одно подтверждение большей силы, полученной меньшим телом. И это так же соответствует законам, установленным самой же классической физикой, так что её упорство в отрицании реальности сил инерции, по меньшей мере, вызывает недоумение.

Но одновременно это означает и то, что если препятствием меньшему телу станет большее тело и наоборот, то вся система получит импульс движения, совпадающий по направлению с импульсом меньшего тела. Это и есть феномен, так называемого «безопорного» движения, который классическая физика категорически отрицает, как нарушение своих священных устоев. Однако устоев природы это нисколько не нарушает, т.к. опора всё-таки есть. Дело в том, что тела отталкиваются не только друг от друга, как утверждает классическая физика, не признающая мировую среду, а ещё и от мировой среды.

Как только что показано выше мировая материальная среда оказывает телу с большим парусом и большее инерционное сопротивление, чем телу с меньшим парусом. Поэтому итоговая сила взаимодействия просто отражается от большего паруса, упирающегося в большее количество среды, в сторону меньшего паруса, которому противостоит меньшее количество среды. Это и приводит в неуравновешенное движение всю систему в сторону меньшего тела.

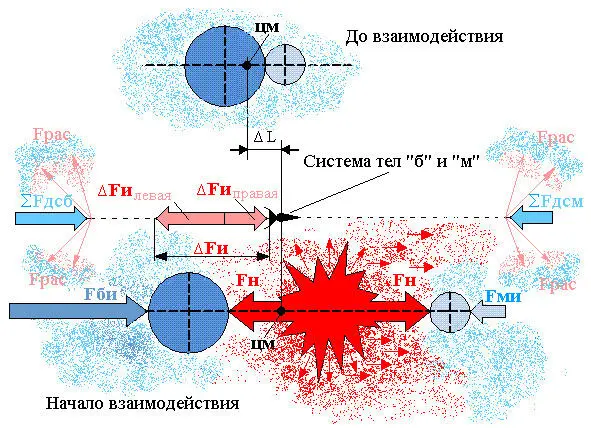

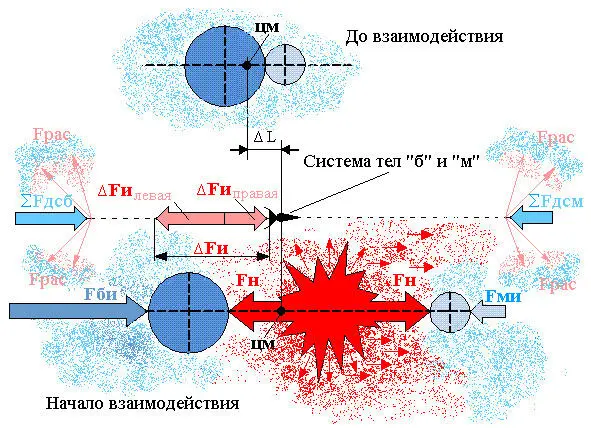

Образно говоря, мировая материальная среда, расположенная непосредственно вблизи взаимодействия, является рейкой храповика, относительно которого вся система взаимодействующих тел движется только в одном направлении. При этом «собачкой» храповика является парус большего тела, точнее превышение его объёмной площади над объёмной площадью паруса меньшего тела. Но поскольку противодействие самой рейке в дальней среде, безусловно, оказывается, то никакого нарушения законов природы нет. Для наглядности поясним сказанное простым рисунком, на котором не учтены врожденные силы инерции (Рис. 1.2.0).

Рис. 1.2.0

На рисунке (1.2.0) показано, что разница сил инерционного противодействия среды большему и меньшему телу (ΔFи = Fби – Fми) неизбежно приводит к движению центра масс всей системы в сторону меньшего тела. Маленькими красными стрелками показано, что за счёт (ΔFи = Fби – Fми) внутренняя среда зоны взаимодействия между телами, отражаясь от паруса, удерживаемого силой инерции (Fби), перемещается в сторону меньшего тела, удерживаемого меньшей силой инерции (Fми), что и движет всю систему с силой (ΔFи правая), направленной вправо в сторону меньшего тела.

Читать дальше