Ньютон полагал, что распределение кометных орбит — это природное состояние и планеты двигались бы точно так же, если бы не стороннее вмешательство. Он считал, что изначальные условия для планет задал Господь, заставив их все двигаться вокруг Солнца в одном направлении, в одной плоскости и с сопоставимым направлением вращения.

Вывод, прямо скажем, не самый убедительный. Необыкновенная прозорливость Ньютона проявилась во множестве областей, но в этом вопросе она его подвела.

В общих чертах решение этой проблемы наметили — независимо друг от друга, насколько нам известно, — ИммануилКант и Пьер-Симон, маркиз де Лаплас.

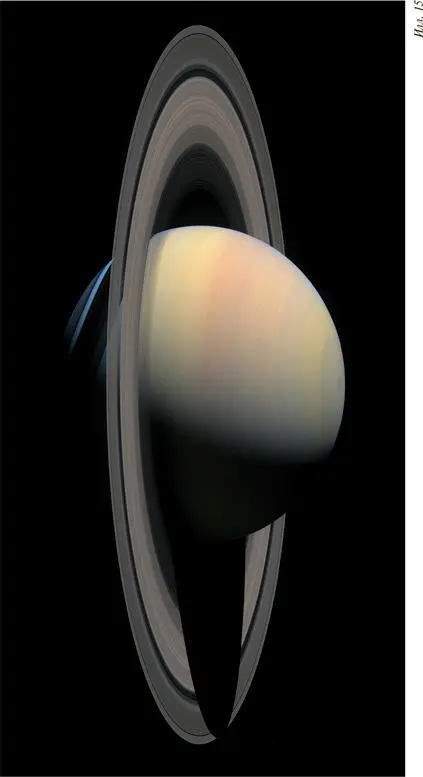

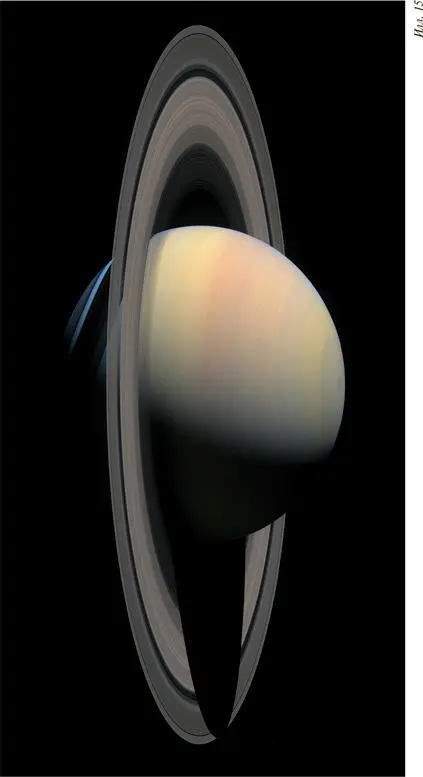

И Ньютон, и Лаплас, и Кант жили уже после изобретения телескопа и, соответственно, открытия у Сатурна системы потрясающих колец, часть которых вы видите на этом снимке. Это плоскость, состоящая из мелких частиц. Убедительно продемонстрировать, что она действительно состоит из частиц и это не монолит, первым удалось шотландскому физику Джеймсу Клерку Максвеллу.

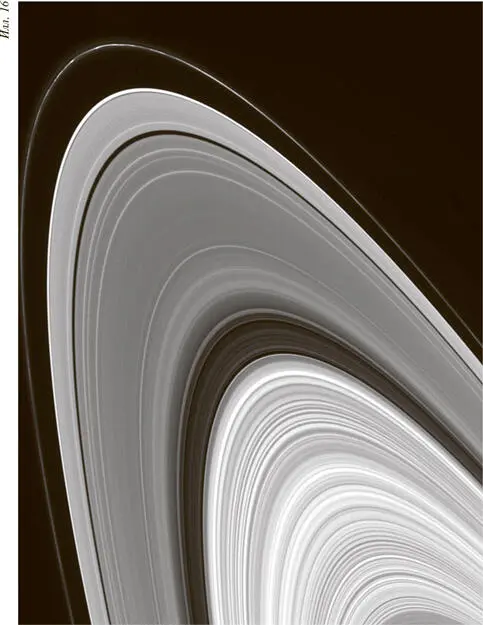

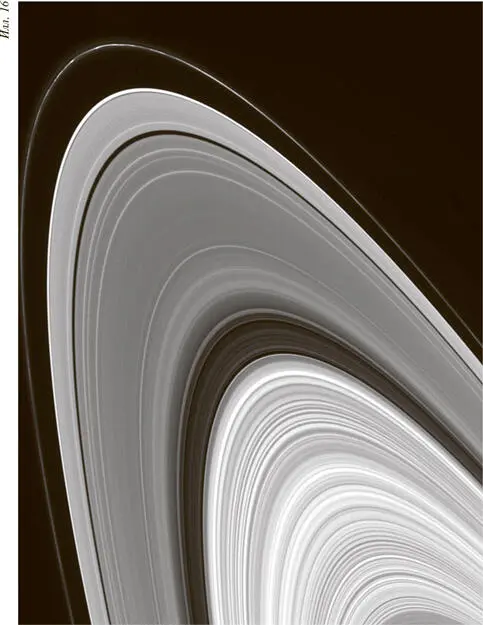

Вот кольца Сатурна с меньшего расстояния. Мы видим огромное число этих колец и разрыв между ними — так называемую щель Кассини.

Илл. 15. Сатурн, снятый общим планом

Газовый гигант Сатурн отбрасывает тень на свой невероятный пояс из вращающихся колец. Самый заметный разрыв между кольцами называется щелью Кассини— в честь франко-итальянского астронома XVII в. Джованни Доменико Кассини, сделавшего ряд важных открытий в Солнечной системе. Теперь его дело продолжает носящий то же имя космический аппарат — от него и получено это изображение.

Илл. 16. Крупный план колец Сатурна

На этом снимке, сделанном аппаратом « Кассини» в контровомсвете, Солнце подсвечивает кольца Сатурна сзади, выявляя тонкую спиральную структуру многочисленных колец.

На крупном плане мы видим концентрические кольца. Теперь мы знаем, что таких колец многие сотни, все они лежат в одной плоскости, и еще мы знаем — а Кант и Лаплас лишь догадывались, — что они состоят из глыб и пылевых частиц. Кстати, соотношение между толщиной и шириной колец Сатурна меньше, чем у листа бумаги.

Кроме того, Канту были известны небесные объекты, называвшиеся тогда туманностями. В то время еще не удалось установить, где они находятся — внутри Млечного Пути или за его пределами, но теперь мы, конечно, знаем, что за пределами в большинстве своем. Часть туманностей тоже представляет собой плоские системы, состоящие, как выяснилось, из звезд.

И вот Кант и Лаплас, явно ссылаясь на кольца Сатурна, а Кант еще и упоминая эллиптическую туманность, предположили, что Солнечная система произошла из такого вот плоского диска, в котором из сгустившихся частиц образовались планеты. Но если это так, то диск вообще-то вращается. И все сгустившееся внутри него будет вращаться в том же направлении. И если задуматься, станет очевидно, что и направление вращения вокруг своей оси у тел, которые формируются из собирающихся вместе частиц, тоже будет общим.

Кант и Лаплас предложили модель так называемой солнечной туманности, или аккреционного диска, выступившего прародителем планет, поэтому нетрудно понять, почему планеты находятся в одной плоскости, движутся в одном направлении и вращаются одинаково.

Более того, теперь мы знаем, что беспорядочная ориентация комет не была такой изначально: скорее всего, они тоже зарождались в солнечной туманности, обращались вокруг Солнца в одном направлении, были выброшены из нее в ходе гравитационного взаимодействия с основными планетами, а потом их орбиты расстроились в результате гравитационного возмущения, вызываемого звездами.

Таким образом, Ньютон ошибся дважды: а) полагая, что хаотичное распределение кометных орбит присуще системе изначально, и б) не допуская, что упорядоченность в движении планет могла возникнуть естественным путем, без божественного вмешательства, из чего он и делал вывод о существовании Создателя.

Что ж, если даже Ньютона удалось ввести в заблуждение, тут есть о чем задуматься. Это значит, что и мы, заведомо уступающие этому интеллектуальному гиганту, не застрахованы от такой же ошибки.

А сейчас я хотел бы подкрепить сказанное выше о солнечной туманности еще тремя изображениями.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу