Теперь положим, что наблюдатель тоже движется с той же скоростью и параллельно зарядам. Тут мы встречаемся с парадоксом, так как этот наблюдатель, в отличие от покоящегося, будет описывать ту же силу взаимодействия частиц как чисто электростатическую. Для него магнитное поле как бы не будет существовать.

Этот простой пример наглядно выявляет природу электромагнитного поля, и я его обычно привожу на лекциях студентам. В наши дни этот парадокс хорошо объясняется теорией относительности. Я вспомнил о нем, так как в несколько более общей форме он разбирается у Максвелла в последней главе его «Трактата по электричеству и магнетизму». Но в то время трактовка этого явления вызывала существенные затруднения.

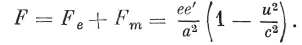

Я привел этот пример для того, чтобы привлечь ваше внимание к тому, что первое изда ние «Трактата» Максвелла вышло ровно 100 лет тому назад.

(3)

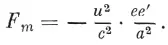

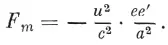

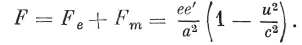

где с — скорость света. Если заряд е в точке 2 движется параллельно заряду с той же скоростью и, то на него действует сила электромагнитной природы. Как хорошо известно, она равна

(4)

(5)

На рисунке воспроизведена заглавная страница этой замечательной книги, которую я купил еще в 1921 г. за несколько шиллингов у букиниста на рынке в Кембридже.) Я думаю, что нашей конференции, посвященной магнетизму, нельзя пройти мимо этой юбилейной даты. Если «Principia» Ньютона являются теоретическим обобщением экспериментальных работ Галилея и положили основу механики, то «Трактат» Максвелла следует рассматривать как теоретическое обобщение экспериментальных работ Фарадея, положивших основу современной электродинамики.

В связи с этой юбилейной датой «Трактата» я хочу сказать несколько слов о нем, к тому же сейчас мало кто его читает, хотя там можно найти ряд жемчужин как по постановке интересных и по сей день задач, так и по оригинальной методике их решения.

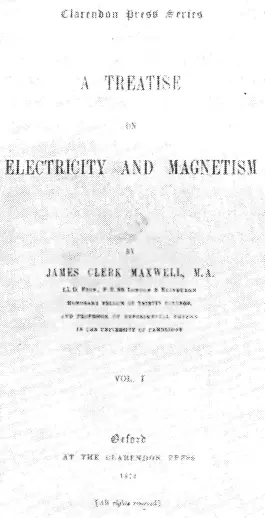

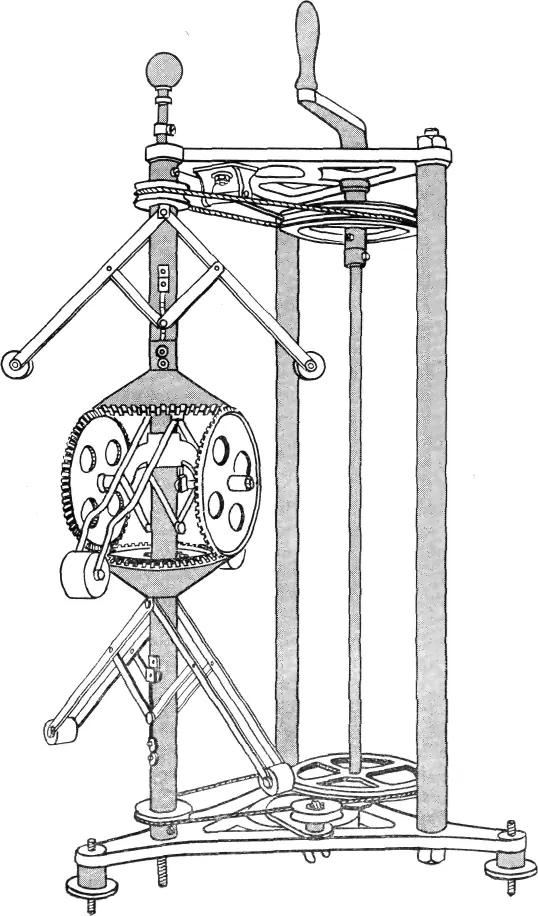

«Трактат» сейчас воспринимается очень легко и его чтение доставляет большое эстетическое удовольствие, но прежде, даже лет через 15—20 после его опубликования, он воспринимался с трудом. Это хорошо видно из опубликованных в 1891 г. лекций Людвига Больцмана по максвелловской теории (L. Bolzmann, Vorlesungen uber die Maxwellische Theorie, Lpz., 1891). Даже для такого большого ученого, каким был Больцман, в те времена восприятие максвелловского учения об электромагнитном поле давалось с большим трудом. Это видно из того, как он пытался конкретизировать механическими моделями динамику процессов, происходящих в электромагнитном поле. Одна из этих моделей, которые Больцман приводит в своих лекциях, изображена на рисунке на стр. 238. Я думаю, что сложность ее конструкции, даже без детального рассмотрения, достаточна, чтобы продемонстрировать трудность, с которой Больцман воспринимал теорию Максвелла.

Теперь восприятие максвелловского представления об электромагнитном поле не вызывает трудностей. Экзаменуя студентов, я неизменно обнаруживаю, что они лучше знают и понимают электромагнитные процессы, чем, например, механику гироявлений. По-видимому, это связано с тем, что они начинают еще в юности знакомиться с радиоприемниками и телевизорами. Некоторые преподаватели сейчас предлагают делать обратное тому, что делал Больцман, т. е. изучать механику на основе электродинамики.

Я надеюсь, что вы согласитесь со мной, что нашей конференции следует, если и не особо отметить эту юбилейную дату, то, во всяком случае, вспомнить о роли «Трактата».

Приведенный пример с взаимодействием зарядов поучителен еще по одной причине: из него непосредственно следует, что всегда магнитное поле Н создается зарядами, движущимися по отношению к наблюдателю.

Следовательно, изучая магнитное поле, создаваемое намагниченными телами, можно определить положение и движение зарядов в материальной среде. Это есть один из основных и могущественных методов познания электрической природы материи. Этому и посвящено исследование магнитных явлений.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу