Как показывают расчеты, эта струя будет «питать» газовый диск, быстро вращающийся вокруг нейтронной звезды [ 57 ] Необходимость образования такого диска следует из закона сохранения момента количества движения.

. Из этого диска газ будет падать на нейтронную звезду, ускоряясь ее гравитационным полем. При падении на поверхность нейтронной звезды приобретенная газом энергия превратится в излучение. Наличие у нейтронной звезды сильного магнитного поля усложняет эту картину движения газовых струй в тесной двойной системе. Падающая на нейтронную звезду струя газа будет на некотором расстоянии от нее (там, где плотность магнитной энергии равна плотности кинетической энергии газовой струи) остановлена, после чего газ потечет вдоль силовых линий магнитного поля на поверхности нейтронной звезды. Таким образом, следует ожидать, что падающие от оптической звезды массы ионизованного газа будут достигать поверхности нейтронной звезды в двух сравнительно малых «пятнах», окружающих магнитные полюсы. Размеры этих «пятен» могут быть около 0,1 радиуса нейтронной звезды, т. е.  1 км. В этой малой области происходят грандиозные по масштабам энерговыделения процессы. Там распространяются сильные ударные волны, происходит весьма эффективное ускорение электронов до релятивистских энергий, имеют место сложные процессы взаимодействия охваченной разными возмущениями плазмы с магнитным полем. Детали этих процессов сейчас тщательно исследуются теоретиками и многое здесь еще непонятно. Но общая картина генерации мощного рентгеновского излучения уже проясняется. Излучают релятивистские и нерелятивистские электроны, движущиеся в сильном магнитном поле нейтронной звезды. Источник энергии — потенциальная энергия, приобретенная газом в сильнейшем гравитационном поле нейтронной звезды. Наконец, источник газа — оптическая компонента тесной двойной системы, заполняющая свою полость Роша или же звездный ветер.

1 км. В этой малой области происходят грандиозные по масштабам энерговыделения процессы. Там распространяются сильные ударные волны, происходит весьма эффективное ускорение электронов до релятивистских энергий, имеют место сложные процессы взаимодействия охваченной разными возмущениями плазмы с магнитным полем. Детали этих процессов сейчас тщательно исследуются теоретиками и многое здесь еще непонятно. Но общая картина генерации мощного рентгеновского излучения уже проясняется. Излучают релятивистские и нерелятивистские электроны, движущиеся в сильном магнитном поле нейтронной звезды. Источник энергии — потенциальная энергия, приобретенная газом в сильнейшем гравитационном поле нейтронной звезды. Наконец, источник газа — оптическая компонента тесной двойной системы, заполняющая свою полость Роша или же звездный ветер.

Мы пока еще не знаем с достоверностью, каковы те эволюционные процессы, которые приводят к образованию в тесной двойной системе нейтронной звезды. Общая проблема эволюции в таких системах уже рассматривалась в § 14. Несомненно, что нейтронная звезда в тесной двойной системе есть «конечный продукт» эволюции более массивной компоненты этой системы. Образованию нейтронной звезды должно было предшествовать существенное перетекание массы от эволюционирующей (первоначально более массивной) компоненты ко второй компоненте. Можно предполагать, что после того как существенная часть (70—80%) массы эволюционирующей звезды перетекла, произошел взрыв гелиевой звезды — вспышка сверхновой, приведшая к образованию нейтронной звезды. В процессе взрыва могла быть выброшена из двойной системы масса газа до 1 M  со скоростью порядка нескольких тысяч километров в секунду. По закону сохранения импульса, если взрыв не вполне симметричен, центр тяжести двойной системы должен был получить равный и противоположно направленный импульс. Не этим ли объясняется то, что источник Геркулес Х-1 находится так «высоко» над галактической плоскостью? Интересно, что лучевая скорость HZ Геркулеса направлена к галактической плоскости и близка к 60 км/с. Это может означать, что она, удалившись на максимальное расстояние от галактической плоскости, движется теперь обратно. В принципе такая система может совершить несколько колебаний поперек галактической плоскости с характерным периодом порядка 10 8лет.

со скоростью порядка нескольких тысяч километров в секунду. По закону сохранения импульса, если взрыв не вполне симметричен, центр тяжести двойной системы должен был получить равный и противоположно направленный импульс. Не этим ли объясняется то, что источник Геркулес Х-1 находится так «высоко» над галактической плоскостью? Интересно, что лучевая скорость HZ Геркулеса направлена к галактической плоскости и близка к 60 км/с. Это может означать, что она, удалившись на максимальное расстояние от галактической плоскости, движется теперь обратно. В принципе такая система может совершить несколько колебаний поперек галактической плоскости с характерным периодом порядка 10 8лет.

|

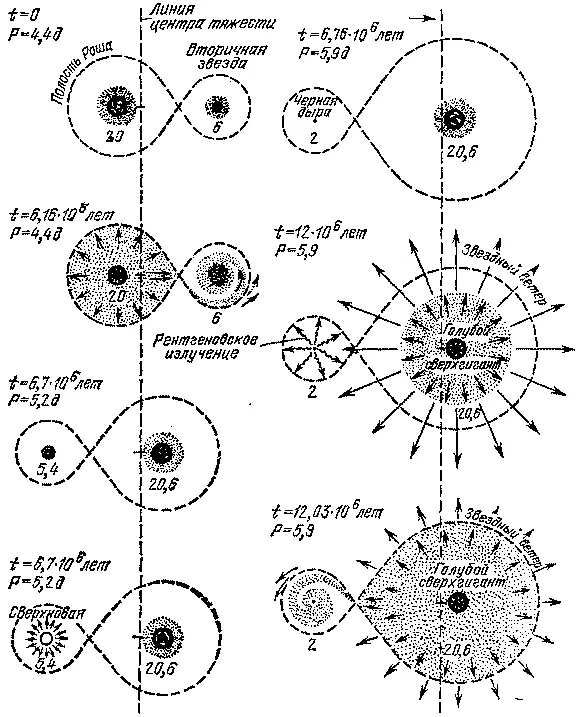

| Рис. 23.11:Схема эволюции тесной двойной системы. |

|

На рис. 23.11 приведена схема эволюции тесной двойной системы массивных звезд, рассчитанная голландскими теоретиками.

Наряду с «оптической» звездой, заполняющей свою полость Роша, как уже упоминалось выше, источником газа для аккреции на нейтронную звезду может быть и «звездный ветер» от оптической компоненты, достаточно удаленной от нейтронной звезды и поэтому не заполняющей своей полости Роша. В этом случае оптическая компонента—горячий сверхгигант спектрального класса О—В с массой больше 10 M  . Именно у таких звезд мощность корпускулярного излучения (или что то же — звездного ветра) достаточно велика, например, 10 -6—10 -7 M

. Именно у таких звезд мощность корпускулярного излучения (или что то же — звездного ветра) достаточно велика, например, 10 -6—10 -7 M  /год. В этом случае только доля процента вытекающего из звезды корпускулярного излучения «перехватывается» нейтронной звездой, что, впрочем, вполне достаточно для генерации рентгеновского излучения наблюдаемой мощности. Мы приходим, таким образом, к представлению, что должны быть две разновидности рентгеновских источников — компонент двойных массивных систем:

/год. В этом случае только доля процента вытекающего из звезды корпускулярного излучения «перехватывается» нейтронной звездой, что, впрочем, вполне достаточно для генерации рентгеновского излучения наблюдаемой мощности. Мы приходим, таким образом, к представлению, что должны быть две разновидности рентгеновских источников — компонент двойных массивных систем:

Читать дальше

1 км. В этой малой области происходят грандиозные по масштабам энерговыделения процессы. Там распространяются сильные ударные волны, происходит весьма эффективное ускорение электронов до релятивистских энергий, имеют место сложные процессы взаимодействия охваченной разными возмущениями плазмы с магнитным полем. Детали этих процессов сейчас тщательно исследуются теоретиками и многое здесь еще непонятно. Но общая картина генерации мощного рентгеновского излучения уже проясняется. Излучают релятивистские и нерелятивистские электроны, движущиеся в сильном магнитном поле нейтронной звезды. Источник энергии — потенциальная энергия, приобретенная газом в сильнейшем гравитационном поле нейтронной звезды. Наконец, источник газа — оптическая компонента тесной двойной системы, заполняющая свою полость Роша или же звездный ветер.

1 км. В этой малой области происходят грандиозные по масштабам энерговыделения процессы. Там распространяются сильные ударные волны, происходит весьма эффективное ускорение электронов до релятивистских энергий, имеют место сложные процессы взаимодействия охваченной разными возмущениями плазмы с магнитным полем. Детали этих процессов сейчас тщательно исследуются теоретиками и многое здесь еще непонятно. Но общая картина генерации мощного рентгеновского излучения уже проясняется. Излучают релятивистские и нерелятивистские электроны, движущиеся в сильном магнитном поле нейтронной звезды. Источник энергии — потенциальная энергия, приобретенная газом в сильнейшем гравитационном поле нейтронной звезды. Наконец, источник газа — оптическая компонента тесной двойной системы, заполняющая свою полость Роша или же звездный ветер. со скоростью порядка нескольких тысяч километров в секунду. По закону сохранения импульса, если взрыв не вполне симметричен, центр тяжести двойной системы должен был получить равный и противоположно направленный импульс. Не этим ли объясняется то, что источник Геркулес Х-1 находится так «высоко» над галактической плоскостью? Интересно, что лучевая скорость HZ Геркулеса направлена к галактической плоскости и близка к 60 км/с. Это может означать, что она, удалившись на максимальное расстояние от галактической плоскости, движется теперь обратно. В принципе такая система может совершить несколько колебаний поперек галактической плоскости с характерным периодом порядка 10 8лет.

со скоростью порядка нескольких тысяч километров в секунду. По закону сохранения импульса, если взрыв не вполне симметричен, центр тяжести двойной системы должен был получить равный и противоположно направленный импульс. Не этим ли объясняется то, что источник Геркулес Х-1 находится так «высоко» над галактической плоскостью? Интересно, что лучевая скорость HZ Геркулеса направлена к галактической плоскости и близка к 60 км/с. Это может означать, что она, удалившись на максимальное расстояние от галактической плоскости, движется теперь обратно. В принципе такая система может совершить несколько колебаний поперек галактической плоскости с характерным периодом порядка 10 8лет.

. Именно у таких звезд мощность корпускулярного излучения (или что то же — звездного ветра) достаточно велика, например, 10 -6—10 -7 M

. Именно у таких звезд мощность корпускулярного излучения (или что то же — звездного ветра) достаточно велика, например, 10 -6—10 -7 M  /год. В этом случае только доля процента вытекающего из звезды корпускулярного излучения «перехватывается» нейтронной звездой, что, впрочем, вполне достаточно для генерации рентгеновского излучения наблюдаемой мощности. Мы приходим, таким образом, к представлению, что должны быть две разновидности рентгеновских источников — компонент двойных массивных систем:

/год. В этом случае только доля процента вытекающего из звезды корпускулярного излучения «перехватывается» нейтронной звездой, что, впрочем, вполне достаточно для генерации рентгеновского излучения наблюдаемой мощности. Мы приходим, таким образом, к представлению, что должны быть две разновидности рентгеновских источников — компонент двойных массивных систем:

![Андрэ Нортон - Рожденные среди звезд [= Рождение звезды]](/books/322400/andre-norton-rozhdennye-sredi-zvezd-rozhdenie-zve-thumb.webp)

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)