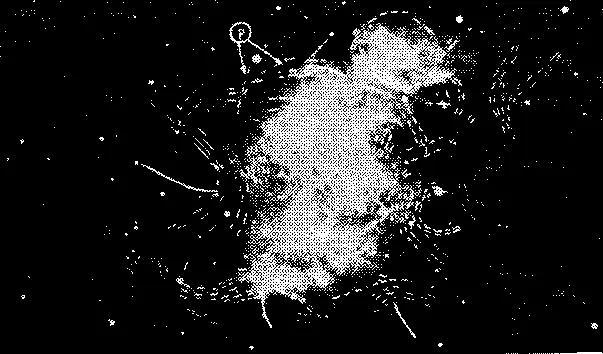

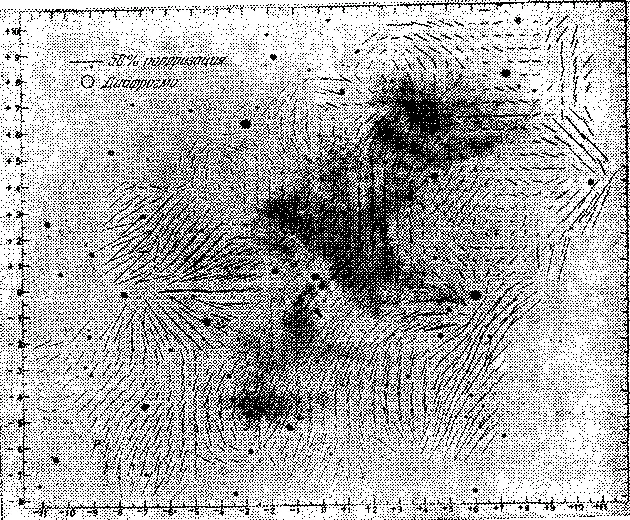

Согласно теории синхротронного излучения, направление поляризации должно быть перпендикулярно к направлению магнитного поля в области излучения. Сравнительно регулярный характер поляризации света Крабовидной туманности позволяет построить систему силовых линий находящегося там магнитного поля (рис. 17.9). Обращает на себя внимание то, что направление вытянутости отдельных деталей аморфной массы совпадает с направлением магнитного поля. Отсюда с наглядностью следует вывод, что отдельные сгустки релятивистских частиц как бы «растекаются» вдоль силовых линий. Магнитные силовые линии являются как бы «направляющими» для такого движения, препятствуя «расплыванию» этих частиц в перпендикулярном к полю направлении. Такая картина может наблюдаться только тогда, когда плотность энергии магнитного поля сравнима или превосходит плотность энергии релятивистских частиц. Таким образом, сам характер магнитного поля и его взаимосвязь с «аморфной» массой с предельной наглядностью демонстрирует синхротронный характер оптического излучения Крабовидной туманности.

|

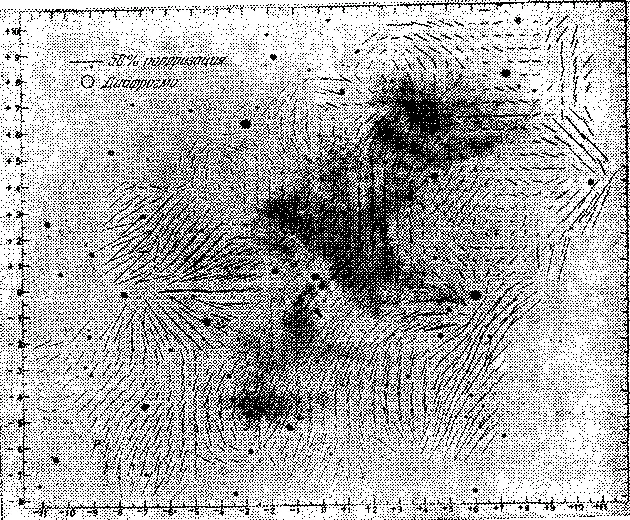

| Рис. 17.8:Поляризация Крабовидной туманности.Поляризация Крабовидной туманности. |

|

|

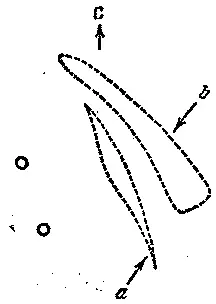

| Рис. 17.9:Структура магнитного поля Крабовидной туманности. |

|

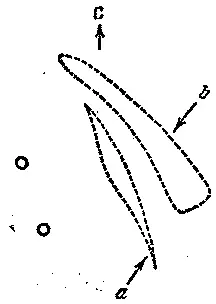

Особого внимания заслуживает структура самой центральной части Крабовидной туманности. Эту область еще в 1942—1943 гг. тщательно исследовал Бааде, который обнаружил там удивительные изменения. Время от времени в самой центральной части туманности возникают маленькие, довольно яркие конденсации, обычно вытянутой формы, которые очень быстро движутся от места своего зарождения в направлении от центра туманности. Схема структуры самой центральной части «Краба» приведена на рис. 17.10. Два маленьких кружка означают центральные звездочки. Штриховые фигуры b и a символизируют яркие детали туманности. Деталь b почти не изменяется, чего нельзя сказать о детали a , которая меняет свое положение (по отношению к центральным звездочкам), форму и яркость. Она довольно внезапно появляется в пространстве между «нижней» из двух звездочек (которая, как это будет видно в следующей главе, оказалась пульсаром) и деталью b . Далее она движется по направлению к детали b и иногда сливается с нею. Весь описанный выше цикл длится 3—4 месяца. Если знать угловое перемещение детали a и время, в течение которого это перемещение произошло, не представляет труда получить скорость детали a , вернее, ее проекцию на плоскость, перпендикулярную к лучу зрения. Эта скорость превышает 40 000 км/с! Очень похоже, что через центральную намагниченную область Крабовидной туманности с огромной скоростью проходит волна сжатия магнитных силовых линий. Это следует из анализа поляризации детали a , приводящего к установлению направления магнитного поля вдоль направления вытянутости этой детали. Следовательно, направление движения детали a перпендикулярно к направлению магнитного поля. Все эти удивительные явления означают, что в центральной части Крабовидной туманности наблюдается продолжающаяся до нашего времени «активность». Это было исторически первое указание на то, что остаток вспышки Сверхновой 1054 г. не «мертв», что в нем происходят какие-то огромной мощности физические процессы, приводящие к наблюдаемой очень быстрой изменчивости в центральной части Крабовидной туманности.

|

| Рис. 17.10:Структура центральной области Крабовидной туманности (схема). |

|

1963 год открыл новую страницу в истории исследования Крабовидной туманности. Весной этого года группа исследователей Морской лаборатории США, возглавляемая выдающимся американским ученым, основоположником внеатмосферной астрономии Фридманом, обнаружила рентгеновское излучение от «Краба». Эксперимент был выполнен на маленькой ракете типа «Айроби». Детектором рентгеновского излучения была «батарея» пропорциональных счетчиков фотонов общей площадью всего лишь в 65 см 2. Детектор регистрировал кванты в диапазоне 1,5—8 Å. Поток оказался довольно значительным: 1 , 5  10 -8эрг/см 2

10 -8эрг/см 2  с. Это всего лишь на порядок меньше, чем поток от самого яркого рентгеновского источника в созвездии Скорпиона, который был незадолго до этого открыт. Сейчас, спустя 20 лет, техника рентгеновской астрономии позволяет регистрировать потоки в несколько десятков тысяч раз меньшие, чем от Крабовидной туманности. Всего на небе пока обнаружено около 1000 рентгеновских источников. Одним из самых ярких является источник, отождествляемый с Крабовидной туманностью.

с. Это всего лишь на порядок меньше, чем поток от самого яркого рентгеновского источника в созвездии Скорпиона, который был незадолго до этого открыт. Сейчас, спустя 20 лет, техника рентгеновской астрономии позволяет регистрировать потоки в несколько десятков тысяч раз меньшие, чем от Крабовидной туманности. Всего на небе пока обнаружено около 1000 рентгеновских источников. Одним из самых ярких является источник, отождествляемый с Крабовидной туманностью.

Читать дальше

10 -8эрг/см 2

10 -8эрг/см 2  с. Это всего лишь на порядок меньше, чем поток от самого яркого рентгеновского источника в созвездии Скорпиона, который был незадолго до этого открыт. Сейчас, спустя 20 лет, техника рентгеновской астрономии позволяет регистрировать потоки в несколько десятков тысяч раз меньшие, чем от Крабовидной туманности. Всего на небе пока обнаружено около 1000 рентгеновских источников. Одним из самых ярких является источник, отождествляемый с Крабовидной туманностью.

с. Это всего лишь на порядок меньше, чем поток от самого яркого рентгеновского источника в созвездии Скорпиона, который был незадолго до этого открыт. Сейчас, спустя 20 лет, техника рентгеновской астрономии позволяет регистрировать потоки в несколько десятков тысяч раз меньшие, чем от Крабовидной туманности. Всего на небе пока обнаружено около 1000 рентгеновских источников. Одним из самых ярких является источник, отождествляемый с Крабовидной туманностью.

![Андрэ Нортон - Рожденные среди звезд [= Рождение звезды]](/books/322400/andre-norton-rozhdennye-sredi-zvezd-rozhdenie-zve-thumb.webp)

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)