Будет ли это нарастание биологической или электронной сложности продолжаться вечно или имеется какой-то естественный предел? В случае человеческого разума ограничением до сих пор служили размеры головы плода, которая должна проходить через родовые пути. Наблюдая за рождением троих моих детей, я убедился, как трудно голове ребенка выйти наружу. Но, думаю, что в следующие несколько сотен лет мы научимся выращивать детей вне человеческого тела и это ограничение будет снято.

В конечном счете, однако, человеческий мозг, выросший в размерах благодаря генной инженерии, столкнется с другой проблемой: биохимические агенты, ответственные за нашу мыслительную деятельность, движутся относительно медленно. Это означает, что дальнейшее нарастание сложности мозга будет происходить за счет скорости. Мы можем быть либо находчивыми, либо мудрыми, но не теми и другими вместе. И все же, думаю, мы можем стать намного умнее большинства персонажей «Звездного пути», не в этом будут заключаться трудности.

Для электронных цепей характерна та же проблема «сложность против скорости», что и для человеческого мозга. В этом случае, однако, сигналы — электрические, а не биохимические — распространяются со скоростью света, которая много выше. Тем не менее скорость света уже стала на практике ограничивающим фактором при создании все более быстрых компьютеров. Можно улучшить положение, сделав цепи меньше, но в конечном счете мы столкнемся с пределом, который накладывает атомарная природа вещества. Впрочем, у нас еще остается некоторый простор для развития, пока мы не подойдем к этому барьеру.

Другой путь, на котором электроника может наращивать свою сложность при сохранении скорости, состоит в копировании человеческого мозга. В мозгу нет одного центрального процессорного устройства, которое последовательно обрабатывало бы команду за командой. Вместо этого миллионы процессоров работают вместе в одно и то же время. Такая массовая параллельная обработка также является будущим электронного разума.

БИОЭЛЕКТРОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Через двадцать лет тысячедолларовый компьютер может сравняться по сложности с человеческим мозгом. Параллельные процессоры будут имитировать работу нашего мозга и позволят компьютерам действовать так, будто те обладают разумом и сознанием.

Нейроимплантаты могут обеспечить значительно более быстрый интерфейс «мозг-компьютер», стирая границу между биологическим и электронным разумом.

Вероятно, в ближайшем будущем большинство деловых соглашений станут заключать между собой киберличности через Всемирную сеть.

Через десять лет многие из нас могут даже отдать предпочтение виртуальной жизни в Сети, создавая киберсодружества и выстраивая виртуальные отношения.

Наше понимание генома человека, несомненно, обеспечит огромный прогресс в медицине, но оно также позволит нам значительно увеличить сложность структуры человеческой ДНК. В течение нескольких сотен лет генная инженерия человека может заменить собой биологическую эволюцию, преобразив человеческий вид и поставив совершенно новые этические вопросы.

Для космических путешествий за пределы нашей Солнечной системы, по-видимому, потребуются полностью генетически реконструированные люди или беспилотные зонды, управляемые роботами.

Способен ли разум стать мозгом долгосрочного выживания

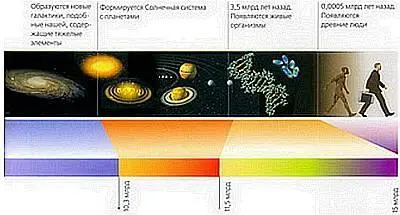

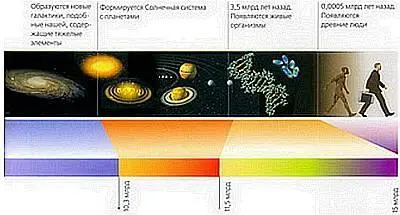

Если предположить, что в ближайшее столетие человечество само себя не уничтожит, то, вероятно, мы расселимся сначала по планетам Солнечной системы, а потом и у ближайших звезд. Но это не будет похоже на «Звездный путь» или «Вавилон-5», где едва ли не в каждой звездной системе встречается новая раса, почти неотличимая от людей. Человек пребывает в своей нынешней форме всего пару миллионов лет из примерно 15 миллиардов, прошедших со времен Большого взрыва (рис. 6.7).

Поэтому даже если у других звезд развивается жизнь, шансы застать ее на стадии, внешне похожей на человека, очень малы. Любая внеземная жизнь, которую мы встретим, скорее всего, будет либо намного более примитивной, либо намного более развитой. Если она более развита, то почему не распространилась по Галактике и не добралась до Земли? Если бы пришельцы наведались к нам, это было бы очевидно: скорее как в фильме «День независимости», чем в «Инопланетянине».

Читать дальше

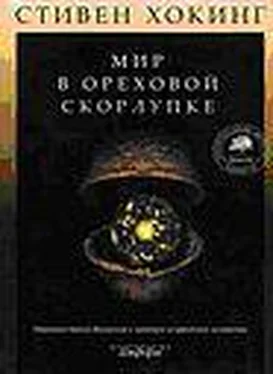

![Стивен Хокинг - Мир в ореховой скорлупке [илл. книга-журнал]](/books/172668/stiven-hoking-mir-v-orehovoj-skorlupke-ill-kniga-zhurnal-thumb.webp)