совершенно исключительной точности. Ограничимся немногими примерами. На рис. 6 представлено пространственное расположение атомов в кристалле поваренной соли. Темные и белые шарики изображают атомы натрия и атомы хлора. И те и другие атомы образуют кубическую решетку; обе решетки как бы вдвинуты друг в друга. При этом отмеченная на рисунке длина равна 2,814 * 10 -8см. Ни один атом натрия не связан с каким-нибудь одним атомом хлора в молекулу, изолированную от всех остальных частиц; поэтому уместно сказать, что весь кристалл поваренной соли представляет одну гигантскую молекулу. Такие же сведения были добыты и о громадном количестве других кристаллических тел. Заметим также, что многие тела, которые до тех пор считались аморфными (не кристаллическими), оказались «микрокристаллическими»: их кристаллы слишком малы, чтобы быть обнаруженными каким-нибудь иным путем, и только рентгеновские лучи дают возможность их исследовать.

Приведем также несколько числовых данных, относящихся к длине волны рентгеновских лучей. Методы рентгеновской спектроскопии позволяют измерять длину волны лучей примерно в промежутке от 0,1 А до 15 А. (Значком А обозначается единица длины - ангстрем. Один ангстрем равен 10 -6см.) Точность, с которой можно измерить длину волны характеристических рентгеновских лучей (см. ниже), совершенно потрясает: после работ шведского ученого Зигбана она достигла одной стотысячной доли ангстрема, т. е. 10 -13см.

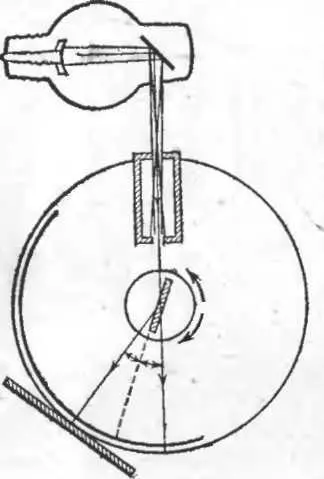

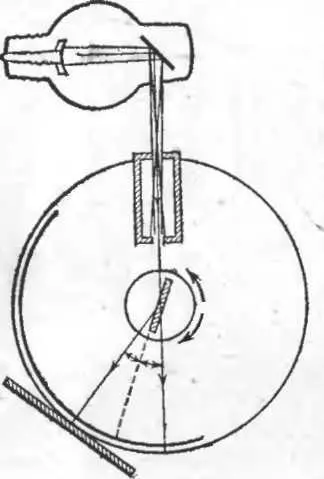

Рис. 7, Рентгеновский спектрограф.

Длина волны рентгеновских лучей раз в тысячу меньше, чем длина волны лучей видимых: так, например, кальций имеет в видимом спектре линию с длиной волны 3933,83 А,

а длина волны его наиболее жесткой характеристической рентгеновской линии (см. ниже) равна 3,36169 А. Из этих чисел видно, насколько широк тот спектр частот электромагнитных колебаний, с которым приходится иметь дело физику: начиная с волн длиною в несколько километров, улавливаемых радиоприемником, он простирается до рентгеновских лучей с длиной волны в несколько стомиллионных долей сантиметра. В дальнейшем мы увидим, что существуют волны еще более короткие.

За блестящим открытием Лауэ последовали работы английских физиков У. Г. Брэгга и У. Л. Брэгга (отца и сына), которые придумали способ фотографировать спектры рентгеновских лучей. Построенный ими рентгеновский спектрограф (рис. 7) имеет следующее устройство. Лучи рентгеновской трубки, выделенные в узкий пучок, падают на кристалл и затем, отражаясь от него, на фотографическую пленку. Кристалл может вращаться, причем с поворотом его меняется, конечно, и угол, под которым рентгеновские лучи падают на грань, параллельную оси вращения кристалла. Поэтому при поворачивании кристалла процессу отражения подвергаются все новые и новые волны, в результате чего па фотографической пленке разворачивается спектр рентгеновских лучей. Исследование по методу Брэггов Спектра рентгеновских лучей, получаемых от обыкновенной рентгеновской трубки, показывает, что кроме непрерывного фона, т.е. лучей с самыми разнообразными и непрерывно меняющимися длинами волн, в спектре присутствуют еще отдельные резкие линии, выделяющиеся на этом непрерывном фоне. Положение этих линий зависит от того вещества, из которого состоит поверхность антикатода; совокупность этих линий называется характеристическим спектром того химического элемента, которому принадлежат эти «характеристические» рентгеновские линии.

В 1914 году молодой английский физик X. Дж. Мозли (в следующем году убитый на войне в Галлиполи) исследовал характеристические рентгеновские линии ряда химических элементов и обнаружил замечательный факт, который заключается в следующем: если расположить химические элементы в том порядке, в каком они располагаются в периодической таблице Менделеева, и затем рассмотреть их характеристические рентгеновские спектры, то все спектры будут очень похожи друг на друга, и только длина волны спектральных рентгеновских линий будет становиться все меньше и меньше, когда мы будем переходить от одного химического элемента к следующему, затем еще к следующему и т. д. Это убывание длины волны при переходе от элемента к элементу происходит совершенно планомерно, по определенному закону, а поэтому, если в списке элементов есть какой-нибудь пропуск (какой-нибудь химический элемент еще не открыт), то это сразу обнаруживается из рассмотрения рентгеновских спектров: при переходе от какого-нибудь элемента к другому элементу, который следует за ним не непосредственно, а с пропуском одного или двух промежуточных элементов, получается чересчур большой скачок в длине волны рентгеновских спектральных линий. По величине скачка можно судить о том, сколько элементов пропущено. На этом открытии Мозли и основано наше знание периодической системы: именно благодаря этому открытию мы уверены, например, в том, что между неодимом и самарием есть один промежуточный элемент, а не два, и т. д. Вот почему мы с уверенностью приписываем самому тяжелому элементу - урану - 92-й, а не какой-нибудь другой номер.

Читать дальше

![Матвей Бронштейн - Солнечное вещество и другие повести, а также Жизнь и судьба Матвея Бронштейна и Лидии Чуковской [сборник]](/books/431099/matvej-bronshtejn-solnechnoe-vechestvo-i-drugie-poves-thumb.webp)