Сравнивая два наблюдения периодов Ио в точках I и III, О. Рёмер увидел, что периоды их равны, но начало периода в положении III опаздывает, по его измерениям, на 22 мин по сравнению со случаем, если бы продолжительность периодов не менялась в течение времени между наблюдениями. Астроном определил, что запаздывание начала периода Ио в точке III вызвано тем, что свет от спутника должен пройти до наблюдателя дополнительное расстояние, равное диаметру земной орбиты. Делением данного расстояния на время опоздания Рёмер впервые в мире вычислил скорость света.

Рассмотрим теперь периоды в положениях II и IV. Первый из них больше первоначального на 15 с, второй — на столько же меньше. Изменение длительности периодов показывает, что свет имеет разные величины своей скорости относительно наблюдателя в зависимости от условий регистрации.

Действительно, спутник Ио отражает свет в течение времени Т и образует в пространстве поток света протяженностью λ = сТ, где с — скорость света в системе Юпитера, Т — время обращения спутника Ио вокруг Юпитера. λ — это звено, которое состоит из двух частей: а — Ио находится в освещенном месте, б — имеется разрыв в потоке света, Ио в тени Юпитера, а Земля в нашем эксперименте — платформа.

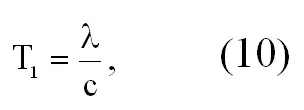

В положении I Земля неподвижна относительно Юпитера по прямой Земля-Юпитер. Звено λ, преодолев расстояние от Юпитера до Земли, регистрируется наблюдателем на Земле в течение периода:

т. е. в продолжение того же промежутка времени, Т 1= Т. То же самое происходит в положении III, только здесь начало времени регистрации периода, как это наблюдается, происходит с задержкой в силу того, что звену λ необходимо время для преодоления дополнительного расстояния по диаметру орбиты Земли: Т 3= Т.

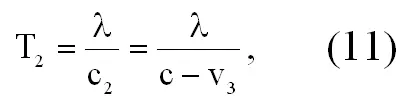

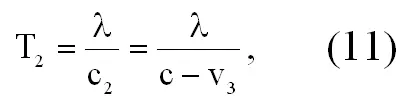

В положении II Земля удаляется от Юпитера, звено λ догоняет Землю и по закону сложения скоростей скорость света относительно Земли равна с 2= с – v 3, а время регистрации звена λ равно

где v 3= 29,8 км/с — скорость Земли по орбите.

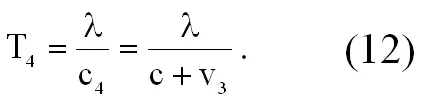

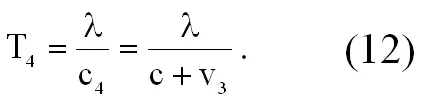

Через полгода Земля движется навстречу потоку света, скорость которого для наблюдателя теперь равна с 4= с + v 3, а время регистрации звена λ

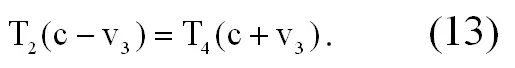

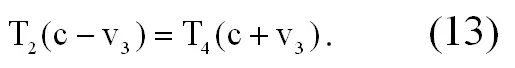

Так как в (11) и (12) протяженность звена λ одна и та же, то, перенеся λ в левую часть уравнений, правые приравниваем между собой:

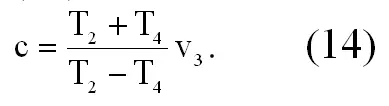

Преобразовав равенство (13) относительно с, находим:

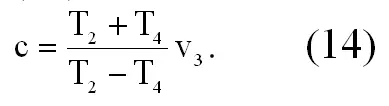

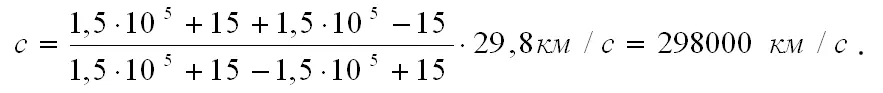

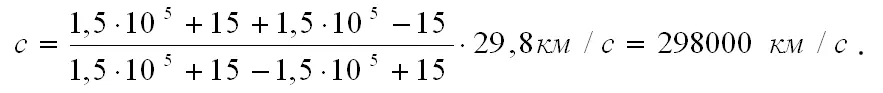

Подставив в последнее выражение численные значения наблюдаемых периодов и скорость движения Земли по орбите, вновь вычисляем скорость света относительно источника:

Проведенный способ вычисления скорости света возможен только потому, что открытое О. Рёмером явление и результаты его измерений точно соответствуют результатам нашего планируемого эксперимента с движущейся платформой, которыми подтверждается классический закон сложения скоростей для света.

Известно, что любой поток света как часть электромагнитного излучения не является строго однородным. Поток состоит из отдельных периодических структур, в которых при движении электрическое и магнитное поля для наблюдателя изменяются по синусоидальному закону наиболее характерному для волн, например, звуковых. Вследствие этого данные структуры названы электромагнитными «волнами». Волнами, по определению, называется процесс распространения какого-либо возмущения в среде. Но до сих пор не обнаружена среда (эфир, «физический вакуум»), в которой распространялось бы возмущение, называемое электромагнитными «волнами». Более того, имеется много доказательств, что такой среды и быть не может, поэтому наблюдаемые неоднородности представляют собой естественные звенья светового потока, упорядоченные структуры фотонов, движущиеся в пространстве и воспринимаемые нами иногда как волны. Тот факт, что мы имеем дело не с волнами, а с упорядоченной структурой фотонов, подтверждается многочисленными лабораторными опытами по измерению характеристик светового потока при относительном движении источника и приемника. Эти результаты аналогичны измерениям звеньев света на движущейся платформе и совсем не похожи на результаты измерений частот и длин волн в средах.

Читать дальше