Таким образом, мы можем говорить о происшедшей в XVII в. научной революции, в результате которой возникла классическая физика (и не только физика) в той форме и с теми методами познания, какой мы ее сегодня знаем. Говоря о методе познания, следует напомнить, что наряду с индуктивным в современной науке находит широкое применение дедуктивный метод, когда из небольшого числа общих принципов выводятся и прослеживаются в деталях частные следствия. Так, классическая механика развивается из законов Ньютона или из вариационных принципов динамики, макроскопическая электродинамика — из уравнений Максвелла и т. д. Метод дедукции был обоснован вскоре после Бэкона французским философом Рене Декартом (1596—1650) в книге «Рассуждение о методе», которая вышла в свет в 1637 г.

Следует, однако, подчеркнуть, что было бы грубым упрощением считать Декарта основателем дедуктивного метода, а Бэкона—основателем индуктивного. Оба метода зародились еще в Древней Греции, и Бэкон и Декарт лишь развили их применительно к естествознанию. При этом ни Бэкон не отрицал значения дедукции, ни Декарт не отрицал значения опыта и индукции. Научный метод основан на диалектическом сочетании индукции и дедукции, и это понимали оба великих философа. Но Бэкон подчеркивал ведущую роль опыта и индукции, Декарт же — логического анализа и правильных умозаключений. Он полагал, что в основу этих умозаключений должны был положены ясные и простые прин ципы и строгая логическая последовательность выводов. Математика в методе Декарта играет первостепенную роль.

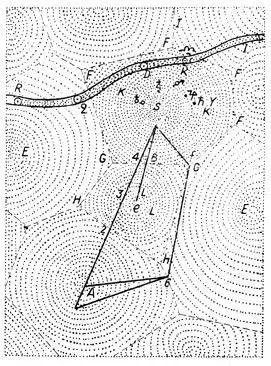

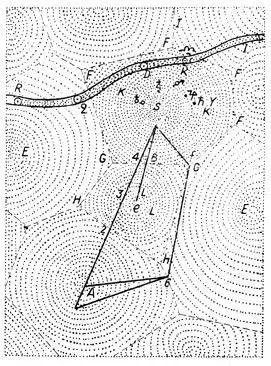

Рис. 8. Система мира по Декарту. Рисунок из 'Начал философии'

Он писал: «Те длинные цепи выводов, сплошь простых и легких, которыми обычно пользуются геометры, чтобы дойти до своих наиболее трудных доказательств, дали мне повод представить себе, что и все вещи, которые могут стать предметом знаний людей, находятся между собой в такой же последовательности. Таким образом, если остерегаться принимать за истинное что-либо, что таковым не является, и всегда наблюдать порядок, в каком следует выводить одно из другого, то не может существовать истин ни столь отдаленных, чтобы они не были недостижимы, ни столь сокровенных, чтобы нельзя было их раскрыть».

Таким образом, согласно Декарту, применяя метод геометров, т. е. ма-темагиков, можно добиться в изучении природы огромных успехов. Для этого метода нет недостижимых истин, «столь сокровенных, чтобы нельзя было их раскрыть». Эта вера в мошь математического метода весьма характерна для Декарта, и он особенно ценил Галилея за то, что тот «старается изучать вопросы с помощью математического рассуждения».

Но основной проблемой физики XVII в. были законы движения. Как применить математику к движению? И здесь Декарту принадлежит решающее открытие: он ввел в математику переменные величины, установил соответствие между геометрическими образами и алгебраическими уравнениями; Декарт положил начало аналитической геометрии. Здесь он «первые применил свой метод: «Приняв во внимание, что среди всех, искавших истину в науках, только математикам удалось найти некоторые доказательства, т.е. некоторые точные и очевидные соображения, я не сомневался, что и мне следовало начать с того, что было ими обследовано» Результатом такого начала явилась «геометрия», приложенная к «Рассуждению о методе». Другими приложениями являются «Диоптрика» и «Метеоры».

Когда идея или открытие назревает, она возникает почти одновременно в нескольких головах. Так было и с идеей переменной величины. Галилей в своих механических исследованиях хорошо понимал необходимость оперирования переменными величинами. Идея мгновенной скорости, меняющейся от момента к моменту, была им освоена во всей полноте. В «Диалоге» он описывает, как свободно падающее тело проходит через все ступени скорости, начиная с нулевой. Собеседники не сразу могут принять эту идею, им трудно понять, что падающее ядро обладает вначале такой скоростью, что, сохранись она неизменной, ядро не достигло бы Земли и за день. Сальвиати подхватывает эту мысль, усиливает ее. «Можете сказать в год, в десять, в тысячу лет»

В «Беседах» обсуждение переменной скорости падающего тела занимает видное место. Сагредо вновь возвращается к своей Мысли: «Надлежит признать, что для промежутков времени, все более и более близких к моменту выхода тела из состояния покоя, мы придем к столь медленному движению, что при сохранении постоянства скорости тело не пройдет мили ни в час, ни в день, ни в год, ни даже в тысячу лет; даже в большее время оно не продвинется и на толщину пальца — явление, которое весьма трудно себе представить, особенно когда наши чувства показывают, что тяжелое падающее тело сразу же приобретает большую скорость». Сальвиати подробно разъясняет это обстоятельство и, в частности, указывает, что при бросании тела вверх оно постоянно уменьшает свою скорость до полной остановки. Симпличио возражает в духе апорий Зенона, что невозможно исчерпать бесконечное количество степеней медленности и, таким образом, брошенное вверх тело никогда не останавливается. Возражение Симпличио Сальвиати парирует чрезвычайно сильно: «Это случилось бы, синьор Симпличио, если бы тело двигалось с каждой степенью скорости некоторое определенное время, но оно только проходит через эти степени, не задерживаясь более чем на мгновение, а так как в каждом, даже самом малом, промежутке времени содержится множество мгновений, то их число является достаточным для соответствия бесконечному множеству степеней скорости».

Читать дальше