Дмитрий Сергеевич Рождественский был коренным петербуржцем. Он родился в Петербурге 7 апреля 1876 г. в семье преподавателя гимназии. Окончив в 1894 г. с серебряной медалью гимназию, он поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета, но вскоре перешел на математическое отделение, которое окончил в 1900 г. по специальности "физика".

Проработав затем в течение года в Военно-медицинской академии в должности лаборанта, он уехал в Германию для подготовки к профессорскому званию, как было принято в те годы. Вернувшись, он работает лаборантом Петербургского университета, но затем опять уезжает за границу, на этот раз в Париж. Он работает в Парижском университете с 1907 по 1910 г. и возвращается в Петербург сложившимся ученым с определенным научным направлением. Его интересы сосредоточиваются на оптике, а именно на исследовании аномальной дисперсии.

Знаменитые опыты Ньютона с дисперсией света познакомили физиков с основным фактором, обусловливающим дисперсию света, зависимость показателей преломления от цветности луча. Успехи волновой оптики привели к численной характеристике цветности света — длине волны, и закон, открытый Ньютоном, означал на языке волновой теории, что показатель преломления является функцией длины волны: n = f(λ).

Ньютон нашел качественное выражение этого закона: показатель преломления возрастает от красного конца спектра к фиолетовому. На языке волновой оптики это означает, что показатель преломления возрастает с уменьшением длины волны. Такая дисперсия получила впоследствии название нормальной.

«До 1870 г., — писал Д.С.Рождественский в своей классической работе «Аномальная дисперсия в парах натрия», — экспериментаторов интересовал исключительно нормальный ход дисперсии в прозрачных средах. Известен был, правда, опыт Леру, указавший на увеличение показателя преломления при возрастании длины волны внутри полосы поглощения, но этот факт не обратил на себя особенного внимания исследователей. С 1870 по 1875 г опытами Христиансена и Кундта связь между аномальной дисперсией и поглощением была установлена с неоспоримостью».

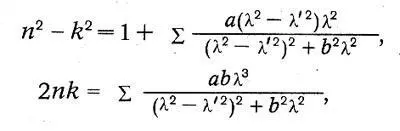

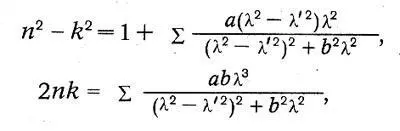

Датский физик К. Христиансен, впоследствии учитель Бора, наблюдал в 1870, 1871 и 1872 гг. аномальную дисперсию в призме, заполненной раствором фуксина (Леру наблюдал аномальную дисперсию в 1862 г. в парах иода). За Христиансеном исследовал дисперсию целого ряда красящих веществ учитель П. Н. Лебедева Август Кундт. Он установил, что перед каждой полосой поглощения, если к ней приближаться со стороны длинных волн, показатель преломления резко возрастает. В дальнейшем Кундту удалось наблюдать аномальную дисперсию в парах натрия (1880), использовав метод скрещенных призм, предложенный еще Ньютоном. Второй призмой при этом служил кусочек натрия в пламени бунзеновской горелки. В 1871 г. В. Зеллмейер (1836—1904) дал теорию дисперсии, объясняющую и аномальную дисперсию. Основная идея теории Зеллмейера состояла в учете влияния резонирующих молекул, вкрапленных в эфир, на скорость распространения световой волны. Эта же идея была разработана с электромагнитной точки зрения Гельмгольцем, Друде, фогтом, Лоренцем, Планком и привела в конечном счете к формулам:

где n — показатель преломления, k — коэффициент поглощения, константы а, b, λ' меняются от слагаемого к слагаемому и в разных теориях имеют несколько различные значения.

Из экспериментаторов наибольших успехов добился американский оптик Роберт Вуд (1868—1955), построивший кривую паров натрия (1902—1904), используя метод скрещенных призм.

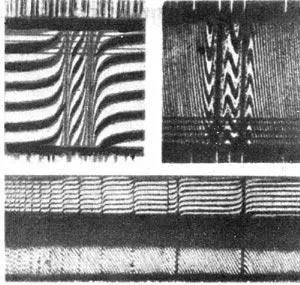

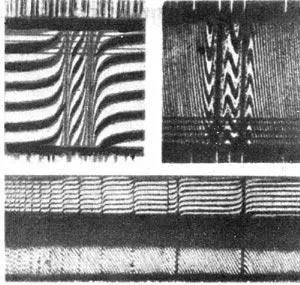

Рис. 75. Фотографии 'крюков'

Д. С Рождественский развил метод скрещенных интерферометра и спектроскопа, предложенный итальянским физиком Пуччианти в 1901 г. Он указал, что «этот метод, простой, элегантный и чувствительный, был предложен в 1875 г. Е. Махом и применялся (только качественно) Г. Ознобишиным». «Но этот путь, — как пишет Рождественский далее, — был забыт, и через 30 только лет, не зная, по-видимому, об опытах Маха и Ознобишина, его вновь применил Пуччианти».

Д С. Рождественский видоизменил и усовершенствовал установку Пуччианти. Введя в интерферометре на пути одного из интерферирующих пучков стеклянную пластинку, он добился изгибания полос в области поглощения, что позволило судить о ходе показателя преломления внутри самой области поглощения («метод крюков»). Знаменитые фотографии крюков, сделанные Рождественским, привлекли внимание выдающихся оптиков мира — Р. Вуда, П. Друде, А. Маикельсона, высоко оценивших метод Рождественского.

Читать дальше