Дальнейшую свою теорию Эйнштейн развивает на основе двух постулатов:

«1. Законы, по которым изменяются состояния физических систем, не зависят от того, к которой из двух координатных систем, движущихся относительно друг друга равномерно и прямолинейно, эти изменения состояния относятся.

2. Каждый луч света движется в «покоящейся» системе координат с определенной скоростью V независимо от того, испускается ли этот луч света покоящимся или движущимся телом».

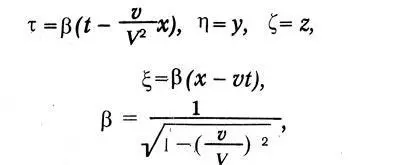

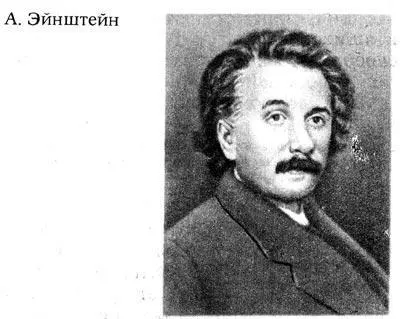

Эти постулаты: принцип относительности и принцип постоянства скорости света—являются основой теории относительности Эйнштейна. Исходя из них, Эйнштейн получает относительность длин и относительность одновременности. Эйнштейн выводит далее из этих постулатов формулы преобразования координат и времени, которые, по предложению Пуанкаре, называются преобразованиями Лоренца, хотя исторически их вернее назвать преобразованиями Лармора — Эйнштейна. Лармор впервые постулировал их в 1900 г. Эйнштейн впервые вывел их в 1905 г. В обозначениях Эйнштейна эти формулы имеют следующий вид:

где х, у, z, t— координаты и время точки в покоящейся системе (покоящейся системой Эйнштейн называет систему, в которой справедливы законы Ньютона), ξ, η, ζ, τ —координаты и время в системе, движущейся равномерно и прямолинейно вдоль оси х со скоростью v.

Из этих преобразований получаются сокращение масштабов и замедление хода часов. Сокращения Лоренца- фицджеральда получаются автоматически, как свойство пространства и времени, а не как результат действия каких-то сил, как в теории Лоренца.

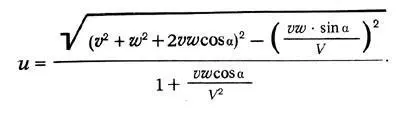

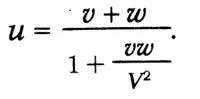

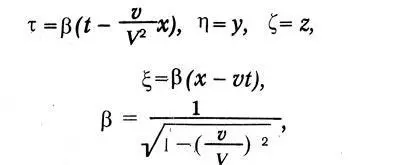

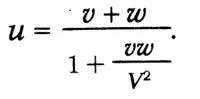

Далее Эйнштейн получает закон сложения скоростей:

Для случая, когда составляющие скоростей v и w параллельны друг другу и параллельны оси х, формула принимает вид:

Отсюда следует, что при сложении результирующая скорость и всегда меньше скорости света V и что скорость света, сложенная с любой скоростью, дает одно и то же значение V.

Во второй части статьи Эйнштейн находит уравнения преобразования для компонент электрического и магнитного поля, закон аберрации и принцип Доплера. Статья заканчивается очерком динамики слабо ускоренного электрона. Здесь Эйнштейн приводит выражения для продольной и поперечной массы и законы движения электрона в электрическом и магнитном полях.

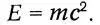

К статье 1905 г. примыкает небольшая заметка, опубликованная в 18-м томе «Annalen der Physik» за тот же 1905 г. Заметка называется «Зависит ли инерция тела от содержащейся в нем энергии». Эйнштейн приходит к выводу, что при испускании телом энергии L его масса уменьшается на L/(v)2 Отсюда он делает вывод весьма общего характера: «Масса тела есть мера содержащейся в нем энергии; если энергия изменяется на величину L, то масса меняется соответственно на величину L/(9-1020), причем здесь энергия измеряется в эргах, а масса в граммах».

Так впервые появляется у Эйнштейна знаменитое соотношение между массой и энергией, которое сегодня обычно записывается формулой

Этот результат был получен Эйнштейном при рассмотрении излучения. «Если теория соответствует фактам, — говорит Эйнштейн в заключение, — то излучение переносит энергию между излучающими и поглощающими телами».

В 1906 г. Эйнштейн выступил со статьей «Закон сохранения движения центра тяжести и инерция энергии». Здесь он обосновывает соотношение между массой и энергией с помощью мысленного эксперимента. В пустом ящике имеются два одинаковых тела: излучатель и приемник. При излучении телом, находящимся у левой стенки ящика А, света на стенку будет действовать реакция светового давления, в результате которой ящик массой М движется со скоростью — 1/V*S/M,

где S — излучаемая энергия, V— скорость света. Ящик движется с этой скоростью до тех пор, пока энергия S не поглотится телом В у противоположной стенки. За это время ящик передвинется влево на расстояние 5= (1/V)*(S/M)*(a/V) где a - расстояние АВ

Читать дальше