Таким образом, Столетов весьма тщательно и подробно исследовал фотоэффект. Он ясно увидел природу явления, однако до открытия электронов он, естественно, не мог еще раскрыть подлинную его сущность: вырывание электронов светом. Тем более поразительно, что в самом первом пункте своих выводов он пишет: «Лучи вольтовой дуги, падая на поверхность отрицательно заряженного тела, уносят с него заряд».

Имя Столетова по праву стоит в числе первооткрывателей фотоэлектрического эффекта.

В 1890 г. Столетов продолжил свои исследования. Результаты новых исследований были опубликованы в статье «Актиноэлектрические явления в разреженных газах». Здесь Столетов исследовал роль давления газа в фотоэлементе. Он нашел, что при уменьшении давления газа ток растет сначала медленно, потом быстрее, достигая максимума при некотором давлении, которое Столетов назвал критическим и обозначил через рт. После достижения критического давления ток падает, приближаясь к конечному пределу. Столетов нашел закон, связывающий критическое давление с зарядом конденсатора. «Критическое давление пропорционально заряду конденсатора, иначе говоря, -^L-= const». Этот закон вошел в физику газового разряда под названием закона Столетова.

За актиноэлектрическими исследованиями последовали рассмотренные выше статьи Столетова о критическом состоянии.

Ученый с разносторонними научными интересами, лидер русских физиков, воспитатель целой плеяды физиков, занявших кафедры русских университетов, достойный представитель русской науки за рубежом, Столетов был выдвинут кандидатом в Петербургскую академию наук. Однако президент академии великий князь К. К. Романов отвел кандидатуру Столетова. Вместо Столетова был выдвинут молодой физик Б. Б. Голицын, диссертацию которого незадолго до этого Столетов подверг суровой критике. Это обстоятельство Столетов очень тяжело переживал, и эти переживания, возможно, ускорили его кончину, последовавшую 15 мая 1896 г.

Открытие электромагнитных волн

Вернемся, однако, к Герцу. Как мы видели, в своей первой работе Герц получил быстрые электрические колебания и исследовал действие вибратора на приемный контур, особенно сильное в случае резонанса. В работе «О действии тока» Герц перешел к изучению явлений на более далеком расстоянии, работая в аудитории длиной 14 м и шириной 12 м. Он обнаружил, что если расстояние приемника от вибратора менее 1 м, то характер распределения электрической силы аналогичен полю диполя и убывает обратно пропорционально кубу расстояния. Однако на расстояниях, превышающих 3 м, поле убывает значительно медленнее и неодинаково в различных направлениях. В направлении оси вибратора действие убывает значительно быстрее, чем в направлении, перпендикулярном оси, и едва заметно на расстоянии 4 м, тогда как в перпендикулярном направлении оно достигает расстояний, больших 12 м. Этот результат противоречит всем законам теории дальнодействия Герц продолжал исследование в волновой зоне своего вибратора, поле которого он позже рассчитал теоретически. В ряде последующих работ Герц неопровержимо доказал существование электромагнитных волн, распространяющихся с конечной скоростью. «Результаты опытов, поставленных мною над быстрыми электрическими колебаниями, — писал Герц в своей статье 1889 г., — показали мне, что теория Максвелла обладает преимуществом перед всеми другими теориями электродинамики».

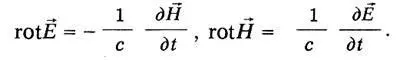

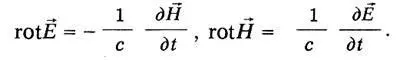

Герц предпринимает теоретический анализ излучения своего вибратора («осциллятора Герца») на основе теории Максвелла. Статья «Силы электрических колебаний, рассматриваемые по максвелловской теории» содержит результаты такого анализа. В ней Герц выписывает уравнения Максвелла в форме, отличной от максвелловской, в виде двух «триплетов»:

Эти уравнения отличаются от современных обозначениями. Мы теперь пишем δ/δ вместо герце-максвелловского d/d 1/c вместо А; Еx, Еу, Еz вместо X, У, Z, Нх, у Hz вместо L, М, N и применяем вместо расписывания по компонентам компактную векторную запись.

К уравнениям (1) и (2) Герц прибавляет уравнения, выражающие отсутствие зарядов и токов (за исключением начала координат, где Герц помещает диполь с переменным во времени электрическим моментом El sin nt):

Читать дальше