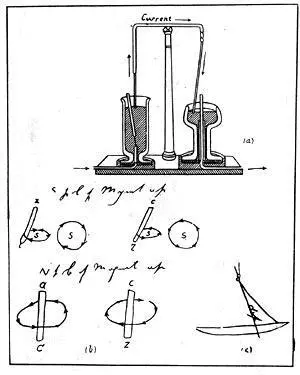

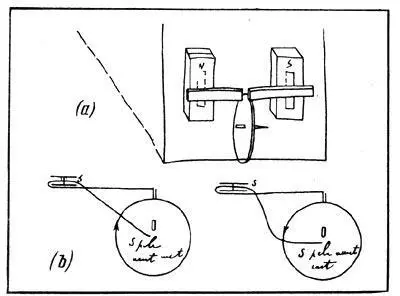

Рис. 37. Электромагнитное вращение. Рисунок Фарадея

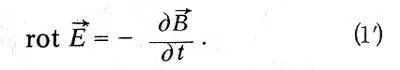

Установленный Фарадеем факт, что электродвижущая сила индукции возникает при изменении магнитного потока (замыкании, размыкании, изменении тока в индуцирующих проводниках, приближении и удалении магнита и т. д.), Максвелл выразил равенством:

Здесь ε — электродвижущая сила индукции, Ф — магнитный поток, охватываемый проводником, в котором индуцируется ток. фарадей говорит о том, что способность индуцировать токи «проявляется по окружности вокруг магнитной равнодействующей». Это, как показал Масквелл, означает, что переменное магнитное поле окружено вихревым электрическим полем. В векторной форме закон, открытый фарадеем, выражается уравнением:

Знак минус, поставленный в равенствах (1) и (1'), соответствует правилу, установленному петербургским академиком Э. X. Ленцем (родился 12 февраля 1804 г. в Дерпте (Тарту), умер в Риме 29 января 1865 г.). 29 ноября 1833 г.Ленц доложил Петербургской Академии наук работу «Об определении направления гальванических токов, возбуждаемых электродинамической индукцией». В этой работе он обращает внимание на то, что фарадей дает различные правила для определения направления индуцируемых токов в случае вольта-электрической и в случае магнитоэлектрической индукции. Ленц понял, что разные правила, предложенные фарадеем, затушевывают то обстоятельство, что во всех случаях индукции существует один и тот же индукционный процесс, подчиняющийся общему правилу. Это правило Ленц формулирует следующим образом: «Если металлический проводник движется поблизости от гальванического тока или магнита, то в нем возбуждается гальванический ток такого направления, что если бы данный проводник был неподвижным, то ток мог бы обусловить его перемещение в противоположную сторону; при этом предполагается, что покоящийся проводник может перемещаться только в направлении движения или в противоположном направлении».

Ленц рассматривает ряд примеров на применение своего правила и показывает, что во всех случаях возникает индукционный ток такого направления, что он противодействует изменению, порождающему его.

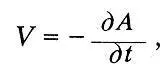

В 1846 г. франц Нейман (1798-1895) нашел выражение закона индукции в следующем виде:

V=-δA/dt где знак минус показывает, что на создание индукционного тока надо затратить энергию.

Фарадей продолжал изучение электромагнитной индукции во второй серии своих «Экспериментальных исследований» (январь 1832 г.).

В третьей серии (январь 1833 г.) фарадей кладет конец спору о различных видах электричества: обыкновенном, гальваническом, животном, индукционном. Рядом опытов он показывает, что все виды электричества тождественны между собой, различаясь только знаком. Исследуя действия, производимые обыкновенным, гальваническим, магнитным, термическим и животным электричеством, фарадей приходит к фундаментальному заключению: «Отдельные виды электричества тождественны по своей природе, каков бы ни был их источник».

В июне 1833 г. появилась пятая серия «Экспериментальных исследований», посвященная явлениям электролиза. В этой серии, а также в последующих—шестой, седьмой и восьмой — Сериях фарадей занимается изучением химических действий тока.

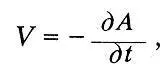

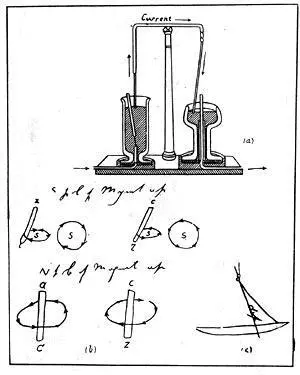

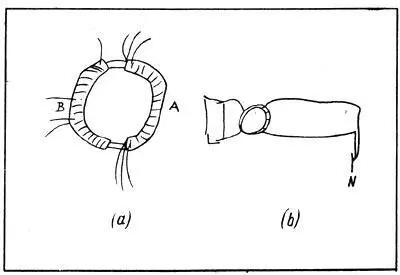

Рис. 38 Опыт по электромагнитной индукции. Рисунок Фарадея

Химические действия тока были открыты сразу после изобретения вольтова столба. Дэви открыл электролитическим разложением щелочные металлы. Иоганн Риттер обнаружил поляризацию гальванического элемента. Пропуская ток через подкисленную воду, он установил, что электроды, опущенные в электролит и отключенные от источника, снова дают после их соединения проводником электрохимическое разложение, но в обратном направлении. Так был открыт аккумулятор.

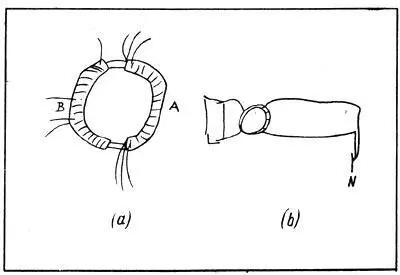

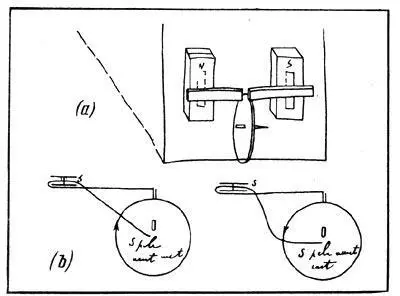

Рис. 39. Униполярная машина. Рисунок Фарадея

Прибалтийский ученый Кристиан Гротгус (1785—1822) впервые пытался представить механизм электролиза посредством цепочек полярно заряженных молекул.

Читать дальше