«Да».

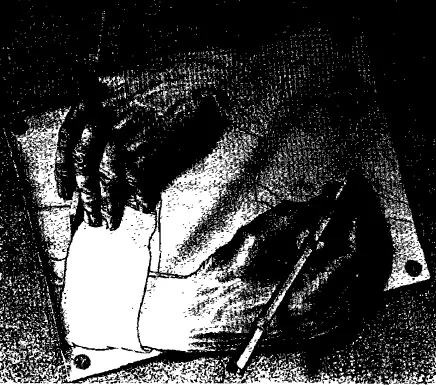

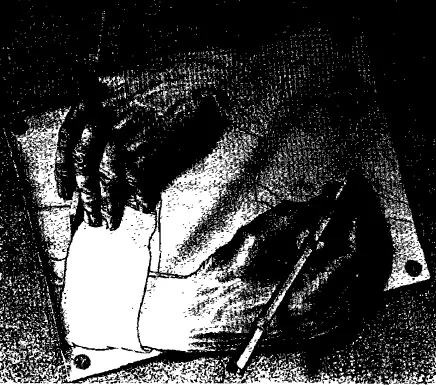

«Но в этой форме начинает становиться ясным кое-что еще. Самоотнесение фразы — тот факт, что фраза говорит о себе, — не обязательно бывает самоочевидным. Например, если вы показываете эту фразу ребенку или иностранцу, не слишком хорошо владеющему английским языком, вас могли бы спросить: "Почему вы — лжец?" Поначалу он или она могут не видеть, что фраза отсылает к самой себе. Таким образом, самоотнесение фразы возникает из нашего неявного, а не точно определенного знания английского языка. Как будто фраза — это верхушка айсберга. Мы называем это ненарушенным уровнем. Разумеется, он является ненарушенным с системной точки зрения. Взгляните на еще одну картину Эшера — она называется "Рисующие руки"» (рис. 33).

Ряс. 33. Картина Эшера «Рисующие руки»

На этой картине левая рука рисует правую руку, которая рисует левую руку; они рисуют друг друга. Это самосоздание, или аутопоэз. Кроме того, это сложная иерархия. А как система создает саму себя? Эта иллюзия создается, только если вы остаетесь в системе. Находясь вне системы, там, откуда вы на нее смотрите, вы можете видеть, что художник Эшер нарисовал обе руки с ненарушенного уровня.

Вы взволнованно рассказываете д-ру Гебу о том, что вы видите в картине Эшера. Он одобрительно кивает и убежденно говорит: «Д-р Хофштадтер интересуется сложными иерархиями, так как полагает, что программы нашего мозгового компьютера — те, что мы называем умом, — образуют сложную иерархию, и из этой сложности происходит наша достославная самость».

«Но ведь это только смелая гипотеза, не так ли?» Вы всегда с подозрением относились к смелым гипотезам. Приходится быть осмотрительным, когда ученые начинают высказывать безумные идеи.

«Ну, вы знаете, он много думал об этой проблеме, — мечтательно говорит сторонник Хофштадтера. — И я уверен, что когда-нибудь он это докажет, построив кремниевый компьютер с сознательной самостью».

Вас впечатляет мечта Хофштадтера — нашему обществу нужны мечтатели, — но вы чувствуете потребность защитить логику. «Я должен признаться, что немного остерегаюсь сложных иерархий, — говорите вы. — Когда я изучал логические типы, мне говорили, что их придумали для сохранения чистоты логики. Но вы, то есть д-р Хофштадтер, причудливо смешиваете их не только в языке, но и в реальных естественных системах. Откуда мы знаем, что природа дает нам такое право? В конце концов, парадоксы языка имеют оттенок произвольности и искусственности». Вы очень довольны, что можете спорить если не с Хофштадтером, то, по крайней мере, с его сторонником, используя то, что вам кажется неопровержимой логикой.

Но сторонник Хофштадтера готов к спору.

«Кто говорит, что мы можем сохранять чистоту логики? — возражает он. — Или вы ничего не слышали о теореме Гёделя. Я думал, вы читали книгу д-ра Хофштадтера».

«Я говорил вам, что не понимал ее. И именно теорема Гёделя стала для меня окончательным камнем преткновения».

«На самом деле это очень просто. Теорию логических типов придумали два математика — Бертран Рассел и Альфред Уайтхед, — чтобы, как вы говорите, сохранять чистоту логики. Однако еще один математик — Курт Гёдель — доказал, что любая попытка создания математической системы, свободной от парадоксов, обречена на неудачу, если эта система достаточно сложна. Он доказал это, продемонстрировав, что любая достаточно богатая система обречена быть неполной. В ней всегда можно найти утверждение, которое система не способна доказать [65]. По существу, система может быть либо полной, но противоречивой, либо непротиворечивой, но неполной, но никогда не может быть и непротиворечивой, и полной. Гёдель доказал эту теорему, используя так называемую смешанную логику сложных иерархий. Тем самым он отправил на свалку несколько концепций, включая возможность полной и непротиворечивой математической системы, наподобие теории логических типов Рассела и Уайтхеда. Вам все понятно?»

Вы не осмеливаетесь задавать какие-либо дальнейшие вопросы. Математика кажется вам похожей на осиное гнездо. Чем больше вы около него задерживаетесь, тем больше рискуете быть ужаленным. Вы поспешно благодарите своего собеседника и направляетесь к ближайшему выходу.

Но, разумеется, по пути к нему вас останавливаю я. Видя меня, вы удивлены. «А вы что тут делаете?» — спрашиваете вы.

Читать дальше