Чем определяется измерение? Говоря слегка иными словами, когда мы можем говорить, что квантовое измерение закончено? Можно подойти к ответу исторически.

Вернер Гейзенберг, предложивший принцип неопределенности, сформулировал мысленный эксперимент, который далее уточнил Бор. Недавно Дэвид Бом дал описание эксперимента, и я буду его здесь использовать. Предположим, что частица находится в покое в плоскости мишени микроскопа и мы анализируем ее наблюдение с позиции классической физики. Чтобы наблюдать частицу-мишень, мы направляем на нее (с помощью микроскопа) еще одну частицу, которая отклоняется частицей-мишенью на фотографическую пластинку, оставляя на ней след. На основании изучения следа и нашего знания того, как работает микроскоп, мы можем, в соответствии с классической физикой, определить как положение частицы мишени, так и импульс, придаваемый ей в момент отклонения. Конкретные экспериментальные условия не влияют на конечный результат.

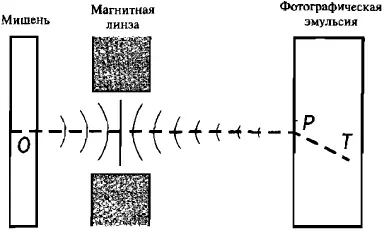

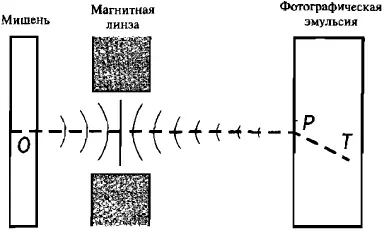

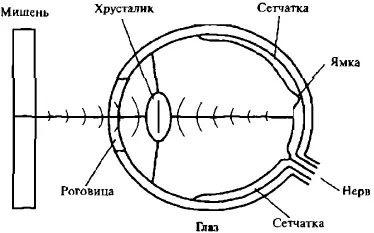

В квантовой механике все это меняется. Если частица-мишень — это атом и если мы смотрим на него с помощью электронного микроскопа, в котором электрон отклоняется атомом на фотографическую пластинку (рис. 22), появляются следующие четыре соображения:

1. Отклоняемый электрон следует описывать и как волну (пока он движется от объекта О к изображению Р), и как частицу (когда он достигает Р и оставляет след T).

2. Вследствие этого волнового аспекта электрона, изображение Р дает нам только распределение вероятности положения объекта О. Иными словами, положение определяется только в границах некоторой неопределенности ∆х.

3. Точно так же, доказывал Гейзенберг, направление следа T дает нам только распределение вероятности импульса О и, таким образом, определяет импульс только в границах неопределенности ∆р. Используя простую математику, Гейзенберг сумел показать, что произведение двух неопределенностей больше или равно постоянной Планка. Это и есть принцип неопределенности Гейзенберга.

4. В более подробном математическом описании Бор показал, что волновую функцию наблюдаемого атома невозможно определять отдельно от волновой функции электрона, используемого для его наблюдения. В действительности, говорил Бор, волновую функцию электрона невозможно отделить от волновой функции фотографической эмульсии. И так далее. В этой цепочке невозможно провести однозначную линию раздела.

Рис. 22. Микроскоп Бора—Гейзенберга

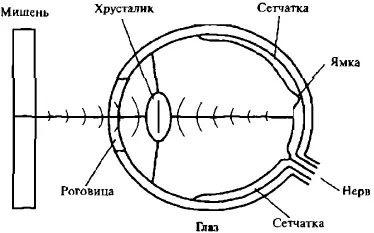

Несмотря на неопределенность в проведении линии раздела, Бору казалось, что мы должны ее проводить вследствие «необходимого использования классических понятий при интерпретации всех правильных измерений». Бор неохотно признавал, что экспериментальную обстановку следует описывать чисто классическим языком. Следует допускать, что дихотомия квантовых волн заканчивается в измерительном приборе. Однако, как убедительно показал философ Джон Шумахер, все действительные эксперименты содержат в себе второй встроенный микроскоп Гейзенберга: процесс видения следа в эмульсии связан с такого же рода соображением, как то, что привело Гейзенберга к принципу неопределенности (рис. 23). Фотоны от эмульсии усиливаются собственным зрительным аппаратом экспериментатора. Можем ли мы игнорировать квантовую механику нашего собственного зрения? Если нет, то не являются ли наши мозг-ум—сознание неразрывно связанными с процессом измерения?

Рис. 23. Механика зрения. Еще один микроскоп Гейзенберга в действии?

Принадлежит ли кошка к квантовому или классическому миру?

Когда мы задумываемся об этом, становится ясно, что Бор заменял одну дихотомию другой — дихотомию кошки дихотомией мира, разделяемого на квантовые и классические системы. Согласно Бору, мы не можем отделять волновую функцию атома от всего остального в клетке (различных измерительных приборов для определения распада атома, вроде счетчика Гейгера, бутылки с ядом и даже кошки), и потому линия, которую мы проводим между микромиром и макромиром, оказывается совершенно произвольной. К сожалению, Бор также говорил о необходимости признавать, что измерение с помощью механизма — измерительного прибора — разрешает дихотомию квантовой волновой функции.

Читать дальше