Вильсон продолжил опыты Айткена, воспользовавшись его туманной камерой. Он экспериментировал много, тщательно, широко изменяя внешние условия, при которых капли могут или не могут зарождаться. Проследим шаг за шагом логику экспериментов Вильсона.

Шаг первый. Повторение опытов Айткена, сопровождаемое тщательным измерением коэффициента скачкообразного расширения камеры, т. е. отношения объема камеры после расширения к ее начальному объему ( К ) . Результат: Айткен прав до значений К ≤ 1,252.

Шаг второй. Исследования формирования капель при значениях К 1,252 в воздухе, тщательно очищенном от посторонних примесей. Результат: до значения К = 1,370 в воздухе образуются крупные капли тумана, которые дождем падают на дно камеры; при К = 1,370, когда, как оказывается, пересыщение становится восьмикратным, процесс резко изменяется, в камере возникает густой, молочный, плотный туман. Предотвратить этот процесс оказалось невозможным. При таком огромном пересыщении центрами конденсации становятся комплексы случайно столкнувшихся молекул влаги. «Ядра Айткена» для этого не нужны.

Шаг третий. Он был сделан в 1896 г., вскоре после того, как Рентген открыл γ -лучи. Сквозь туманную камеру пропускались рентгеновские лучи. Результат: густой туман возникает и при К < 1,370. Догадка: возможно, ионы, которые образуются под влиянием рентгеновского облучения, являются центрами конденсации. Проверочный опыт: в облучаемом пространстве камеры установлены электроды, к которым подана разность потенциалов. Электрическое поле должно убрать ионы, и, если они являются центрами конденсации, образования капель не должно происходить. Опыт закончился предполагаемым результатом, подтвердил догадку.

Логическая строгость мысли и тщательность экспериментатора привели к крупному открытию. Его сущность можно сформулировать так: заряженные ионы являются центрами конденсации капель в пространстве, пересыщенном влагой.

А затем последовало еще множество шагов. Каждый шаг — это сомнение, радостное и изнуряющее экспериментирование, тщательность, сопровождаемая ухищрениями, годы кропотливого труда, посвященные познанию капли. Было выяснено, что диаметр капель в густом тумане имеет размер около 0 ,1 микрона, что в 1 см 3 тумана около 100 000 000 капель, что на положительно заряженных ионах капли образуются легче, чем на отрицательно заряженных.

И, наконец, в 1911 году — решающий шаг.

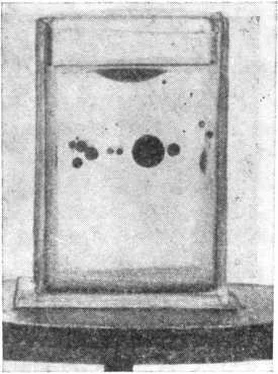

Вильсон исходил из такого предположения: если в объеме камеры ионы распределены не хаотически, а закономерно, возникшие на них капли должны образовать не молоко равномерного тумана, а определенный ансамбль, повторяющий закономерность расположения ионов в объеме. Если в камере пролетит ионизирующая частица и на своем пути оставит цепочку ионов, капли, образующиеся на них при расширении камеры, составят капельный след. Частицу видеть нельзя, но можно увидеть путь, вдоль которого она пролетела. Был поставлен опыт: в камере помещался источник α-частиц, и в момент расширения объема камеры отчетливо наблюдались треки — капельные следы, вдоль которых α-частицы пролетели.

Видимо, в действительности все обстояло не так последовательно, строго и организованно, как здесь это описано: мысль — эксперимент — успех! Видимо, цепочка не была такой прямой. Путь к успеху лежал через случайные наблюдения, которые ускользнули бы от невнимательного глаза, через неудачные попытки воспроизвести случайное наблюдение, через минуты и дни отчаяния, когда казалось, что того случайного наблюдения в действительности и не было.

Семнадцать лет Вильсон изучал образование капель в своей лаборатории один, с глазу на глаз с туманной камерой, а после 1911 года камера Вильсона стала достоянием всего человечества: вильсоновские камеры разнообразных усовершенствованных конструкций используются почти во всех лабораториях мира, изучающих строение вещества.

Множество услуг науке оказала капля, рождающаяся в камере Вильсона. Об одной из них я расскажу подробнее: речь идет о роли, Которую сыграла капля в открытии первой античастицы — позитрона, несущей элементарный положительный заряд, по величине равный заряду электрона.

История открытия такова. Прямолинейный трек в камере сообщает о факте пролета частицы. Иногда, глядя на трек, можно понять, в каком направлении частица летела, но практически ничего нельзя сказать ни о ее заряде, ни о ее скорости, во всяком случае точно определить эти величины нельзя. Если же камеру поместить в магнитное поле, в котором заряженные частицы летят по дуге окружности, то по радиусу капельного следа при известном значении напряженности магнитного поля можно узнать о частице многое.

Читать дальше