История вынесла свой приговор в пользу волновой теории и против корпускулярной гораздо позднее, в середине XIX столетия. Н в своем разговоре с Г заявлял, что в принципе возможно было экспериментальное решение спора между обеими теориями. Корпускулярная теория не разрешает свету огибать препятствия и требует наличия четких теней. Согласно же волновой теории, достаточно малые препятствия не будут отбрасывать никакой тени. В работах Юнга и Френеля этот результат был получен экспериментально; там же были сделаны теоретические выводы.

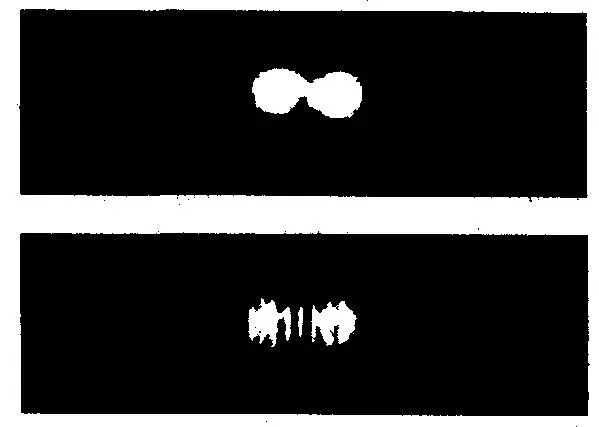

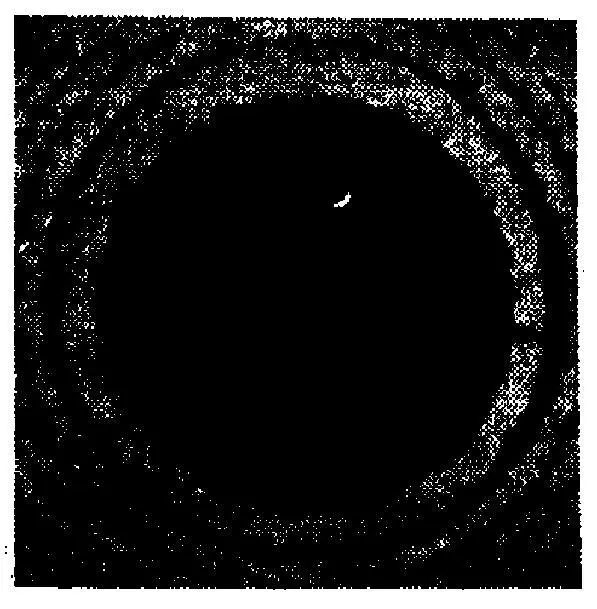

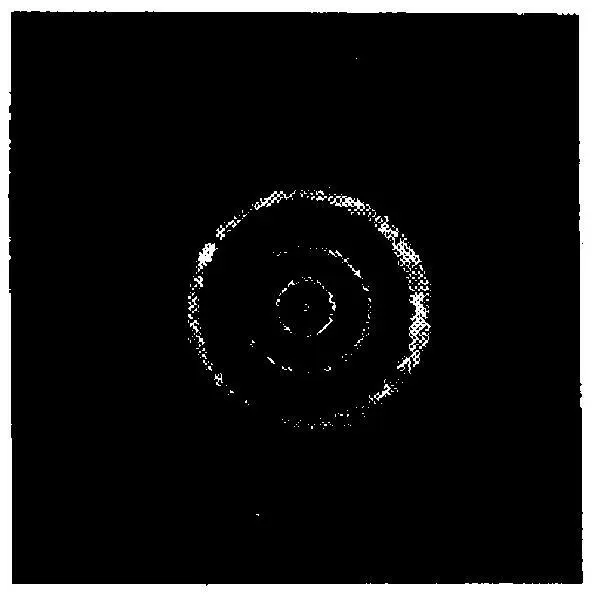

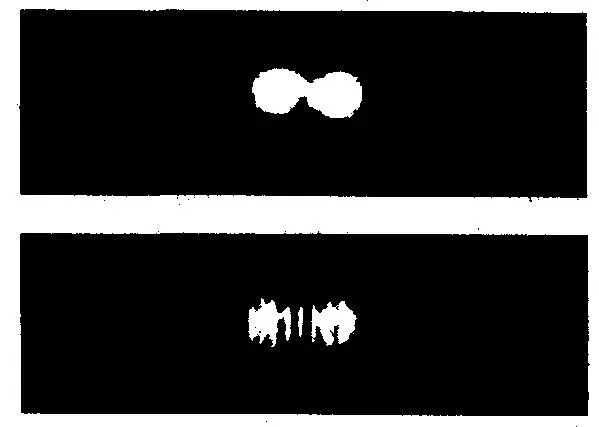

Мы уже обсуждали чрезвычайно простой эксперимент, в котором экран с отверстием помещался перед точечным источником света, а тень отбрасывалась на стену. В дальнейшем мы упростим эксперимент, полагая, что источник испускает однородный свет. Для получения наилучших результатов источник света должен быть сильным. Представим себе, что отверстие в экране делается все меньше и меньше. Если в нашем распоряжении есть сильный источник и нам удается сделать отверстие достаточно малым, то обнаруживаются новые и удивительные явления, совершенно непонятные с точки зрения корпускулярной теории. Нет больше резкого различия между светом и темнотой. Свет постепенно блекнет, переходя в темный фон через серию светлых и темных колец. Появление колец очень характерно для волновой теории. Объяснение чередования светлых и темных полос будет ясно в случае несколько иной экспериментальной установки. Предположим, что мы имеем лист черной бумаги с двумя булавочными дырочками, через которые может проходить свет. Если дырочки близко примыкают друг к другу и очень малы и если однородный свет достаточно силен, то на стене появится множество светлых и темных полос, постепенно ослабевающих и переходящих в темный фон. Объяснение очень простое. Темная полоса появляется там, где впадина волны от одной дырочки встречается с гребнем волны от другой, так что обе погашаются. Полоса света — там, где встречаются две впадины или два гребня от волн, идущих от обеих дырочек, и усиливают друг друга. Сложнее объяснение темных и светлых колец в предыдущем примере, в котором мы применяли экран с одним отверстием, но принципиально оно то же самое. Это появление темных и светлых полос при прохождении света через две щели и темных и светлых колец при прохождении отверстия следует иметь в виду, ибо позднее мы вернемся к обсуждению обеих различных картин. Описанные здесь эксперименты обнаруживают дифракцию света — отклонение света от прямолинейного распространения, когда на пути световых волн расположены малые отверстия или препятствия (рис. 45–47).

Рис. 45. Вверху мы видим фотографию световых пятен, после того как два луча прошли через два маленьких отверстия, один за другим (сначала была открыта одна щель; затем она закрывалась, а другая открывалась). Внизу мы видим полосы, полученные в результате того, что луч прошёл через оба маленьких отверстия одновременно (фотография В. Аркадьева)

Рис. 46. Дифракция света в результате огибания лучом очень малого препятствия (Фотография В. Аркадьева)

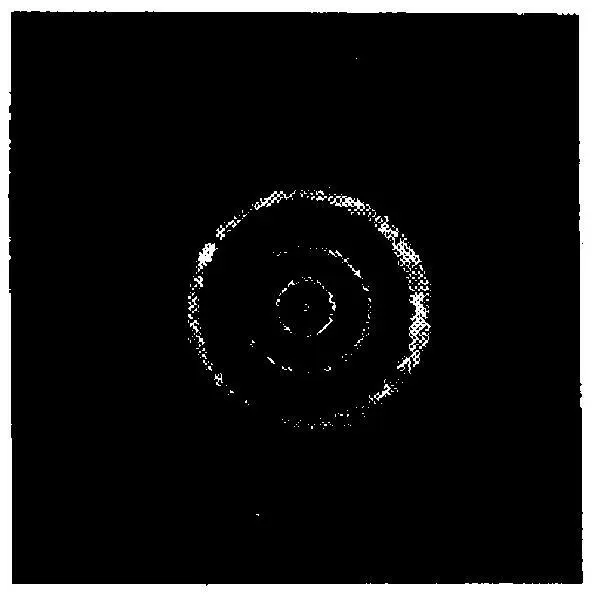

Рис. 47. Дифракция света в результате прохождения луча через очень малое отверстие (Фотография В. Аркадьева)

С помощью математики мы в состоянии пойти гораздо дальше. Можно установить, как велика, вернее, как мала должна быть длина волны, чтобы создать дифракционную картину. Таким образом, описанные эксперименты позволяют нам определить длину волны однородного света. Чтобы дать представление о том, как малы эти величины, мы укажем длины волн крайних лучей видимого солнечного спектра, т. е. длины волн красного и фиолетового лучей. Длина волны красного света равна 0,00008 см. Длина волны фиолетового света равна 0,00004 см.

Мы не должны удивляться, что эти величины очень малы. Точно очерченная тень, т. е. явление прямолинейного распространения света, наблюдается в природе лишь потому, что обычно встречающиеся отверстия и препятствия чрезвычайно велики по сравнению с длиной волны света. Свою волновую природу свет обнаруживает лишь тогда, когда применяются очень малые отверстия и препятствия.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу