Хотя идея была прекрасной, последующий детальный анализ гипотезы Калуцы, дополненной Клейном, показал, что она находится в серьезном противоречии с экспериментальными данными. Простейшие попытки включить в теорию электрон приводили к предсказанию отношения его массы к заряду, которое существенно отличалось от измеренных значений. Поскольку не было видно способов разрешить эту проблему, многие физики потеряли интерес к идее Калуцы. Эйнштейн и ряд других ученых продолжали исследовать возможности использования дополнительных измерений, но тем не менее это направление вскоре оказалось на периферии теоретической физики.

В действительности, идея Калуцы намного опередила свое время. 1920-е гг. ознаменовались началом бурного роста теоретических и экспериментальных исследований, посвященных изучению основных законов микромира. Теоретики были поглощены разработкой структуры квантовой механики и квантовой теории поля. Экспериментаторы были заняты детальным изучением свойств атомов и поиском новых элементарных компонентов мироздания. Теория направляла эксперимент, а эксперимент подправлял теорию — так продолжалось около полувека, и, в конечном счете, это привело к разработке стандартной модели. Неудивительно, что в это бурное и продуктивное время предположения по поводу дополнительных измерений были на обочине исследований. В эпоху, когда физики открывали мощные методы квантовой механики, дававшие предсказания, которые могли быть проверены экспериментально, изучение возможности того, что Вселенная может иметь совершенно иные свойства на расстояниях, которые слишком малы, чтобы их можно было исследовать даже с помощью самой современной техники, вызывало мало интереса.

Но, рано или поздно, из машины выходит весь пар. К концу 1960-х — началу 1970-х гг. были разработаны теоретические основы стандартной модели. К концу 1970-х — началу 1980-х гг. многие ее предсказания получили экспериментальное подтверждение, и большинство специалистов по физике элементарных частиц пришло к выводу, что подтверждение оставшейся части этой теории является только вопросом времени. Хотя некоторые важные детали оставались невыясненными, многие думали, что на основные вопросы, касавшиеся сильного, слабого и электромагнитного взаимодействий, ответы уже получены.

Пришло время вернуться к величайшей проблеме: неразрешенному противоречию между общей теорией относительности и квантовой механикой. Успех в формулировке квантовых теорий трех взаимодействий, существующих в природе, вдохновил физиков на попытку разработать такую же теорию для гравитации. После того, как многочисленные гипотезы потерпели крах, сообщество физиков стало более восприимчивым к более радикальным подходам. Теория Калуцы-Клейна, оставленная умирать медленной смертью в конце 1920-х гг., была вновь воскрешена.

Современное состояние теории Калуцы-Клейна

За шесть десятилетий, прошедших с момента первого появления гипотезы Калуцы, понимание физики значительно изменилось и углубилось. Квантовая механика была полностью сформулирована и получила экспериментальное подтверждение. Были открыты и, в значительной степени, объяснены сильное и слабое взаимодействия, которые в 1920-е гг. еще не были известны. Многие физики стали считать, что первоначальное предположение Калуцы потерпело неудачу из-за того, что он не знал об этих других взаимодействиях и был поэтому слишком консервативен в пересмотре структуры пространства. Дополнительные взаимодействия требуют дополнительных измерений. Было показано, что хотя одно новое циклическое измерение и способно решить задачу объединения общей теории относительности и электромагнетизма, оно является недостаточным.

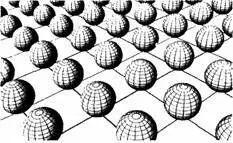

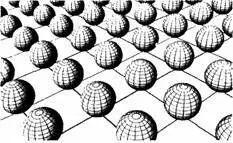

К середине 1970-х гг. развернулись интенсивные исследования, нацеленные на разработку теорий высших размерностей со многими свернутыми измерениями. На рис. 8.7 показан пример с двумя дополнительными измерениями, свернутыми в форму мяча, т. е. сферу.

Рис. 8.7. Два дополнительных измерения, свернутые в сферу.

Как и в случае с одним циклическим измерением, эти дополнительные измерения присутствуют в каждой точке пространства, описываемого нашими обычными протяженными измерениями. (Для наглядности мы, опять же, изобразили только пример, где сферические измерения показаны в узлах регулярной сети, построенной для протяженных измерений.) Помимо предложения о другом числе дополнительных измерений, можно представить себе иные формы этих измерений. Например, на рис. 8.8 мы показали возможный вариант, в котором так же имеются два дополнительных измерения, имеющие теперь форму баранки, т.е. тора.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу