Успех породил у Орфиреуса дух стяжательства: он прикрепил к своей машине кружку, чтобы собирать деньги с многочисленных посетителей «для благотворительных целей». Но магистрат города Мерзебурга тоже не остался в стороне и наложил на изобретателя ежедневный налог в 6 пфеннигов, чем кровно его обидел.

Между тем слава Орфиреуса распространялась. В 1716 г. Карл, ландграф Гессен-Кассельский, проявлявший интерес к наукам, пригласил Орфиреуса к себе. Здесь, поселившись в графском замке Вайсенштейн и получив чин надворного советника, изобретатель начал строить третий образец своего ppm.

Через год машина была готова, и 12 ноября 1717 г. в присутствии ученой комиссии, включавшей физика из Лейдена (Голландия) Виллема Гравезанда (1648-1742 гг.) и архитектора Эммануэля Фишера из Герлаха [12] Знаменательно, что Фишер находился в Герлахе, чтобы наблюдать за строительством паровой машины. Работа по созданию универсального двигателя шла одновременно по двум столь различным направлениям. Иногда бывало и так, что с ними были связаны одни и те же люди! Вспомним хотя бы случай с Д. Папином.

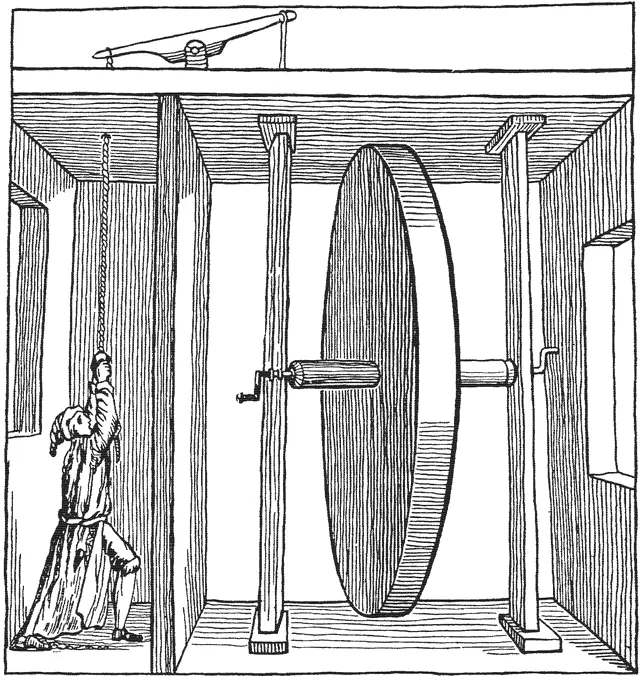

, двигатель был запущен в специальном помещении, которое ландграф выделил в замке рядом с квартирой Орфиреуса. Комиссия решила проверить машину основательно — комната была опечатана на две недели. После окончания срока печать была снята и вошедший со своей свитой в комнату ландграф обнаружил, что колесо вращается с той же скоростью, что и две недели назад. Эксперимент был продолжен; комнату запечатали сначала на 40 дней, а затем еще на 60. Результат был тот же. Гравезанду, так же как и Вольфу, не было дозволено подробно осмотреть колесо; однако он рассмотрел его снаружи. Это был полый барабан 12 футов диаметром и шириной около 14 дюймов, изготовленный из деревянных реек, обтянутых проклеенным непрозрачным полотном. Барабан был насажен на толстую ось (диаметром около 6 дюймов), на концах которой находились железные наконечники длиной по 3/4 дюйма каждый, установленные в подшипниках, на которых эта ось вращалась.

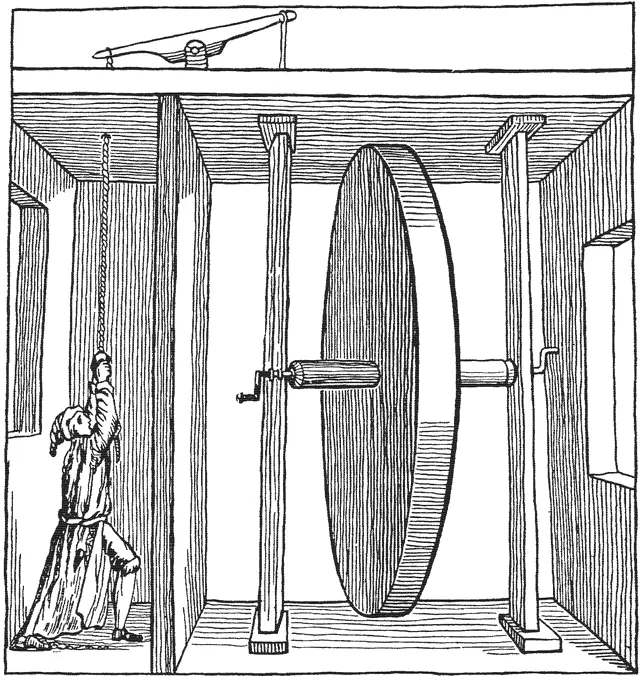

Рис. 1.29. Так Иоганн Барлях представлял источник движения ppm Орфиреуса

Гравезанд в письме И.Ньютону (1721 г.) упоминает машину Орфиреуса как «нечто весьма удивительное, но заслуживающее дальнейшего исследования». Так или иначе, но комиссия дала положительный отзыв, поскольку «ничего снаружи колеса не способствует его движению».

Ландграф выдал изобретателю документ еще более весомый, чем любые научные заключения. В нем говорилось, что своим «княжески верным словом» ландграф свидетельствует, что ppm Орфиреуса «не приводится в движение внешней силой и помощью, не зависит от какой-либо изнутри заводимой спирали или каких бы то ни было колес, а что благодаря почти бесчисленным научным изысканиям эта давно уже искомая и желаемая машина или так называемое perpetuum mobile pure artificae (ppm «полностью искусственный»)… и есть такое самодвижущееся колесо, которое благодаря своей внутренней искусственной силе движения так долго может двигаться, пока в его внутреннем строении что-нибудь не убавится, разрушится, сломается, разорвется, испортится или износится». Ландграф подарил коммерции советнику и математику Орфиреусу «знатную привилегию», включающую дом, двор и денежные средства. Это была высшая точка карьеры Орфиреуса.

Чтобы закрепить свои позиции, Орфиреус сам выпустил сочинение (на двух языках — латинском и немецком) «Торжествующий перпетуум мобиле Орфиреуса». Эта книжка в 200 страниц очень примечательна; многое из того, что в ней было найдено в части стиля и подхода к науке, повторяется в разных видах и в сочинениях других, более поздних изобретателей ppm и их сторонников (несмотря на то, что труд Орфиреуса им едва ли знаком).

Открывается книга посвящением, которое в [2.4] очень удачно названо «четырехэтажным». Автор посвящает книгу богу, публике, ученым людям и себе самому (!).

Описание двигателя очень коротко и непонятно; еще более непонятен рисунок (рис. 1.30), его изображающий: колесо, труба, ведро и сосуд с водой. Как все это взаимосвязано и почему работает — остается загадкой. Никаких серьезных доводов или новых мыслей в этом разделе нет. Зато остальная часть книги посвящена полемике с оппонентами (точнее, противниками). Приемы, использованные им здесь, живы и до сих пор; дальше мы увидим, что они состоят на вооружении и современных искателей вечного движения. Тщательно собраны все высказывания «за» (или такие, которые можно к ним причислить); они изложены подробно и с уважением к их авторам. Напротив, по адресу противников написаны всякие нехорошие слова без каких-либо попыток вести с ними серьезную дискуссию. Извлечь из всего этого что-либо конкретное невозможно.

Читать дальше