Герц много экспериментировал с электромагнитными волнами. Он убедился, что они, как и свет, распространялись прямолинейно. Металлический экран не пропускал их, зато изолятор (как, например, закрытая дверь) не был помехой.

А будут ли новые волны преломляться подобно световым лучам в призме? Чтобы ответить на этот вопрос, Герц сооружает почти двухтонную призму из твердого битума. И призма действительно преломляет волны. Он даже определил коэффициент преломления, который оказался близким к 1,7.

Казалось бы, простые эксперименты, а сколько в них научных идей, породивших спустя десятилетия целые научно-технические направления. Герц придумал, как сконцентрировать электромагнитные волны. Он разместил свой вибратор в фокусе вогнутого зеркала, изготовленного из цинкового листа в виде параболического цилиндра. Вот вам и прообраз зеркальных антенн, чаши которых сегодня «рассыпаны» по нашей планете.

С помощью двух таких антенн, одна из которых была подсоединена к индукционной катушке, а в фокусе другой находился резонатор, Герц передавал и принимал электромагнитные волны на расстоянии 16 метров. Такой была первая «система» радиосвязи.

А вот другой опыт, в котором прослеживается принцип радиолокации — отражение радиоволн от препятствия. Герц установил рядом передающую и приемную антенны и направил их в одну точку. Там он поместил металлический лист. Электромагнитные волны отражались от листа и принимались приемной антенной. В разрыве приемной рамки проскакивала искра. Стоило убрать металлический лист — и искра пропадала.

Герц провел опыты с поляризацией. Он развернул одну из антенн на 90 градусов, и прием прекратился, сколь близко он ни приближал антенны. Объяснение простое. Горизонтальный вибратор излучал волны с горизонтальной поляризацией и, если приемную рамку поставить вертикально, то горизонтальный вектор напряженности электрического поля не сможет навести в ней электрические заряды.

И еще одно интересное наблюдение сделал ученый. Он заметил, что в некоторых экспериментах искровой разряд в зазоре приемника возникал лишь тогда, когда он освещался светом от искры передатчика. Теперь-то мы знаем, что свет искры содержит ультрафиолетовое излучение. Именно оно способствовало высвобождению электронов из шариков разрядника, тем самым облегчая появление искры в резонаторе. Данное явление называют фотоэлектрическим эффектом. Его часто приводят в качестве подтверждения корпускулярной природы света.

Работал Герц неистово. Не многим дано испытать радость столь продуктивного труда и получить так много результатов, по существу, в одном эксперименте.

В декабре 1888 года вышла его работа «О лучах электрической силы», в которой были изложены результаты его исследований. Этот год считается годом открытия электромагнитных волн и экспериментального подтверждения теории Максвелла.

Напряженная работа, хотя и доставлявшая ему радость, подорвала его и без того слабое здоровье. Сначала отказали глаза — следствие долгого высматривания в полной темноте едва видимых искр. Затем заболели уши, зубы, нос, и наступило общее заражение крови, от которого он умер на пороге нового, 1893 года в возрасте всего лишь 37 лет.

За несколько недель до смерти он писал своей матери: «Если со мной действительно что-то случится, вы не должны огорчаться, но должны мной гордиться и думать, что я принадлежу к тем особо избранным людям, которые жили хотя и не долго, но вместе с тем жили достаточно. Эту судьбу я не выбирал, но я доволен ей и если бы мне предоставили выбор, я, может быть, сам избрал ее».

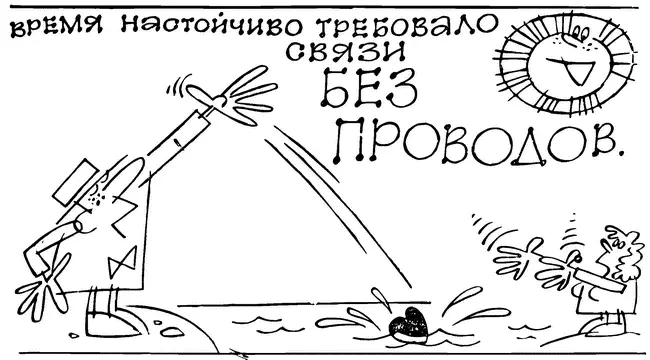

Вероятно, Герц и не предполагал, сколь триумфальной будет судьба его открытия. Бытует даже мнение, правда, не всеми разделяемое, что он не верил в будущность своего открытия. Как бы там ни было, его труд пробудил всеобщий интерес к идее беспроволочной связи.

ВОДА И ЗЕМЛЯ… ВМЕСТО ПРОВОДОВ

И до открытия радиоволн думали об использовании электрических и магнитных явлений для беспроводной связи. «Быстрота, с которой распространяется свет, электричество и магнетизм представлялись всегда как средства, чтобы передавать известия, которые бы требовалось сообщить с возможной поспешностью», — писал в начале XIX столетия русский ученый и дипломат Павел Львович Шиллинг — изобретатель первого практически пригодного электромагнитного телеграфа. Уже в 1835 году телеграфные аппараты Шиллинга были установлены в кабинете Николая I в Зимнем дворце и на квартирах царских приближенных.

Читать дальше