Наденьте парусиновую прозодежду и кожаную куртку. Осторожнее: малейший камешек, падающий в колодец, может ранить вас. Нас будет сопровождать один из «капитанов» шахты. Вы входите в первый туннель, хорошо освещенный. Вас охватывает дрожь от леденящего ветра в 4°: это – вентиляция для охлаждения глубин шахты.

Проехав в узкой металлической клетке первый колодец глубиной 700 м, вы попадаете во второй туннель. Спускаетесь во второй колодец; воздух становится теплее. Вы уже находитесь ниже уровня моря.

Начиная со следующего колодца, воздух обжигает лицо. Обливаясь потом, согнувшись под низким сводом, вы подвигаетесь по направлению к реву сверлильных машин. В густой пыли работают обнаженные люди; с них струится пот, руки безостановочно передают бутыль с водой. Не дотрагивайтесь до обломков руды, сейчас отколотых: температура их 57°.

Каков же итог этой ужасной, отвратительной действительности? – Около 10 килограммов золота в день [48]…».

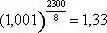

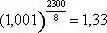

Описывая физические условия на дне шахты и степень крайней эксплуатации рабочих, французский писатель отмечает высокую температуру, но не упоминает о повышенном давлении воздуха. Вычислим, каково оно на глубине 2300 м. Если бы температура оставалась такая же, как на поверхности Земли, то, согласно знакомой уже нам формуле, плотность воздуха возросла бы в

раза.

В действительности температура не остается неизменной, а повышается. Поэтому плотность воздуха растет не столь значительно, а меньше. В конечном итоге воздух на дне шахты по плотности разнится от воздуха на поверхности Земли немногим больше, чем воздух знойного летнего дня от морозного воздуха зимы. Понятно теперь, почему это обстоятельство не привлекло к себе внимания посетителя шахты.

Зато большое значение имеет значительная влажность воздуха в таких глубоких рудниках, делающая пребывание в них невыносимым при высокой температуре. В одном из южноафриканских рудников (Иогансбург), глубиною 2553 м, влажность при 50° жары достигает 100%; здесь устраивается теперь так называемый «искусственный климат», причем охлаждающее действие установки равнозначаще 2000 тоннам льда.

Ввысь со стратостатами

В предыдущих статьях мы мысленно путешествовали в земные недра, причем нам помогла формула зависимости давления воздуха от глубины. Отважимся теперь подняться вверх и, пользуясь той же формулой, посмотрим, как меняется давление воздуха на больших высотах. Формула для этого случая принимает такой вид:

р = 0,999h/8,

где р – давление в атмосферах, h – высота в метрах. Дробь 0,999 заменила здесь число 1,001, потому что при перемещении вверх на 8 м давление не возрастает на 0,001, а уменьшается на 0,001.

Решим для начала задачу: как высоко надо подняться, чтобы давление воздуха уменьшилось вдвое?

Для этого приравняем в нашей формуле давление p = 0,5 и станем искать высоту h. Получим уравнение 0,5 = 0,999h/8, решить которое не составит труда для читателей, умеющих обращаться с логарифмами. Ответ h = 5,6 км определяет высоту, на которой давление воздуха должно уменьшиться вдвое.

Направимся теперь еще выше, вслед за отважными советскими воздухоплавателями, достигшими высоты 19 и 22 км. Эти высокие области атмосферы находятся уже в так называемой «стратосфере». Поэтому и шарам, на которых совершаются подобные подъемы, присвоено наименование не аэростатов, а «стратостатов». Не думаю, чтобы среди людей старшего поколения нашелся хотя бы один, который не слыхал бы названий советских стратостатов «СССР» и «ОАХ-1», поставивших в 1933 и 1934 годах мировые рекорды высоты: первый – 19 км, второй – 22 км.

Попытаемся вычислить, каково давление атмосферы на этих высотах.

Для высоты 19 км найдем, что давление воздуха должно составлять

0,99919000/8 = 0,095 атм = 72 мм.

Для высоты 22 км

0,99922000/8 = 0,066 атм = 50 мм.

Однако, заглянув в записи стратонавтов, находим, что на указанных высотах отмечены были другие давления: на высоте 19 км – 50 мм, на высоте 22 км – 45 мм.

Почему же расчет не подтверждается? В чем наша ошибка?

Закон Мариотта для газов при столь малом давлении применим вполне, но на этот раз мы сделала другое упущение: считали температуру воздуха одинаковой по всей 20-километровой толще, между тем как она заметно падает с высотой. В среднем принимают; что температура при поднятии на каждый километр падает на 6,5°; так происходит до высоты 11 км, где температура равна минус 56° и далее на значительном протяжении остается неизменной. Если принять это обстоятельство во внимание (для чего уже недостаточны средства элементарной математики), получатся результаты, гораздо более согласные с действительностью. По той же причине на итоги наших прежних вычислений, относящихся к давлению воздуха в глубинах, нужно тоже смотреть как на приближенные.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Яков Перельман - Занимательная арифметика [Загадки и диковинки в мире чисел]](/books/431276/yakov-perelman-zanimatelnaya-arifmetika-zagadki-i-thumb.webp)