Инженеры семнадцатого столетия не обладали ни теоретическими познаниями, ни техническими возможностями для того, чтобы сконструировать зубчатые колеса, которые сцеплялись бы с минимальным трением. Вообще в те времена люди еще плохо представляли себе, что такое трение, хотя и использовали это явление в мельничном деле для транспортировки мешков с мукой [4].

Столь обычная сегодня конструкция шестерен, сцепленных с зубчатыми колесами большого диаметра, тогда еще только появилась. Но проблема изменения оси вращения на 90° уже была решена изобретением катка (wallower), приводимого в действие корончатым колесом (деревянное колесо, по окружности которого на одинаковом угловом расстоянии друг от друга закреплены небольшие штыри) или колесом, на ободе которого имелись зубцы, перпендикулярные его оси. Каток иногда назывался роликовым колесом, часовщики же именовали его фонарной шестеренкой [5]. Это столь полезное средство из арсенала механиков XVII века состояло из двух деревянных дисков, в каждом из которых по периферии был просверлен ряд отверстий. Кроме того, в центре дисков также были сделаны отверстия, через которые пропускался вал или ось механизма. Эти отверстия имели, как правило, квадратную форму, предохранявшую каток от проворота на оси.

Диски насаживались на вал на некотором расстоянии друг от друга, необходимом для работы всего механизма. Сквозь отверстия на периферии дисков пропускались деревянные стержни, которые соединяли диски наподобие фонаря или птичьей клетки. Когда каток сцеплялся с ведущим колесом, создавалась пригодная для работы зубчатая передача. В зависимости от типа этого колеса (корончатого или зубчатого) передача движения осуществлялась соответственно перпендикулярно или параллельно ведущей оси.

Все это описано в «Театре новых машин». Самым же впечатляющим в книге Беклера является постоянное стремление автора идейно связать излагаемый материал с представлениями о вечном движении.

Людям прошлого казалось, что наиболее доступным источником энергии для работы вечных двигателей является вода. Вероятно, такое мнение сложилось от того, что вода, повсюду окружающая человека, казалась ему ничего не стоящей. Это обстоятельство и вводило в заблуждение мельника, думавшего, что вода достается ему бесплатно. От него было скрыто, что купля-продажа воды происходит как бы в пересчете на единицу энергии, которая один лишь раз может быть затрачена на совершение полезной работы. Однако владельцы мельниц, на которых в период засух уменьшался напор воды, не рассматривали последнюю как бесплатный источник энергии. Они постоянно пытались заставить воду подниматься вверх и вновь совершать работу. Позднее умудренные опытом инженеры стали накапливать энергию, сооружая запруды со шлюзными воротами и создавая в них запасы воды для того, чтобы работа мельниц не прекращалась в засушливые периоды, когда естественный приток воды прекращался.

Инженерам позднего средневековья и Возрождения был известен по крайней мере один весьма надежный способ подъема воды на определенную высоту: если конец трубки, скрученной наподобие резьбы винта, опустить в воду, то она начнет подниматься вверх по трубке до тех пор, пока последняя будет вращаться. Это странное, но тем не менее идеально работающее изобретение, вошло в историю техники под названием архимедова винта. Теперь мы понимаем, что трубка архимедова винта должна была вращаться с помощью какой-то внешней силы.

Этого, однако, не знали люди средневековья, которые с искренним удивлением задавали вопрос: «Что может быть проще, чем соединить такой винт с водяным колесом мельницы? Ведь тогда мельница будет вращать винт, а винт приводить в движение мельницу!»

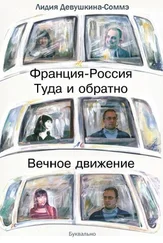

Рис. 6. Георг Амдреас Беклер описал большое количество самодвижущихся мельниц на основе винта Архимеда. Две из них изображены на рисунках, помещенных на 2-й и 3-х страницах обложки. На этом рисунке изображено устройство, в котором винт Архимеда применен для подъема воды, а колесо, напоминающее турбину, — для вращения жерновов мельницы.

Беклер так же, как и многие другие инженеры, жившие до и после него, разделял эту точку зрения. Все его многочисленные мельницы, тщательно нарисованные и любовно описанные, должны были работать именно на этом принципе. Более того, Беклер считал себя автором столь замечательной идеи и без ложной скромности провозглашал себя единственным и неповторимым гением-теоретиком (да и практиком тоже). Он свято верил в правоту выдвинутых им положений и походил тем самым на бесчисленное множество других «гениев», которые на протяжении многих лет горько жаловались на тупость и бездарность механиков, не умевших воплотить столь очевидные и ясно изложенные идеи в практически действовавшие механизмы. Интересной особенностью беклеровских вечных двигателей с архимедовым винтом является форма лопастей, очень напоминающая лопатки современных турбин.

Читать дальше