Математическое образование, которое получают французские физики-теоретики, еще лучше, чем в Британии. Но в 1960-х и 1970-х годах французские специалисты по теории относительности были чересчур увлечены математической стороной вопроса. Совершенствование математического аппарата подавляло их физическую интуицию, и они не смогли внести большого вклада в теорию коллапса звезд и теорию черных дыр. Хотя французские математики хорошо знали топологию, но стремление к совершенству тормозило их исследования и они не могли соревноваться с британскими учеными. Они даже и не пытались; их внимание было отвлечено другими вещами.

Уровень советской теоретической физики в 1930-х—1960-х годах определялся в основном работами Льва Давидовича Ландау, который также оказывал сопротивление внедрению топологических методов. Ландау начинал свою деятельность как физик-теоретик в Западной Европе (глава 5). Вернувшись в СССР в 1930-х годах, он ввел для студентов, изучающих теоретическую физику, ряд экзаменов по основным разделам математики и теоретической физики, так называемый «Теоретический минимум». Теоретический минимум обязаны были сдавать все молодые ученые, которые хотели попасть в его научно-исследовательскую группу. В принципе, любой человек, независимо от его образования, мог прийти с улицы и попытаться сдать эти экзамены, но сдавали их немногие. За двадцать девять лет существования практики сдачи Теоретического минимума (1933–1962 гг.) его сдали только сорок три человека; большинство из этих сорока трех стали знамениты, сделав значительные открытия в физике.

Теоретический минимум Ландау включал задачи из всех областей математики, знание которых, по мнению Ландау, было необходимо для успешных занятий теоретической физикой. Топологии среди них не было. Интегральное исчисление, теория комплексных переменных, качественная теория дифференциальных уравнений, теория групп и дифференциальная геометрия — эти разделы математики почитались важными и могли пригодиться физику в его работе. Топология важной не считалась. Ландау ничего не имел против топологии, он попросту ее игнорировал и считал, что она не имеет никакого отношения к физике. С легкой руки Ландау такое отношение к топологии распространилось среди большинства советских физиков-теоретиков и стало нормой в 1940-х—1960-х годах.

Эту точку зрения стали разделять и физики-теоретики во всем мире, особенно те, кто был знаком с серией учебников Ландау и Лифшица «Курс теоретической физики». Эти книги стали самыми знаменитыми учебниками по физике в XX столетии, но, как и в Теоретическом минимуме Ландау, топология в них игнорировалась.

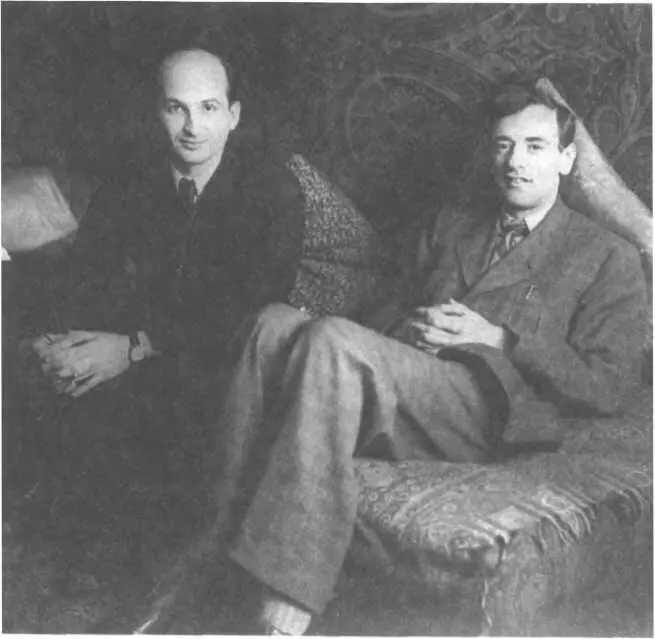

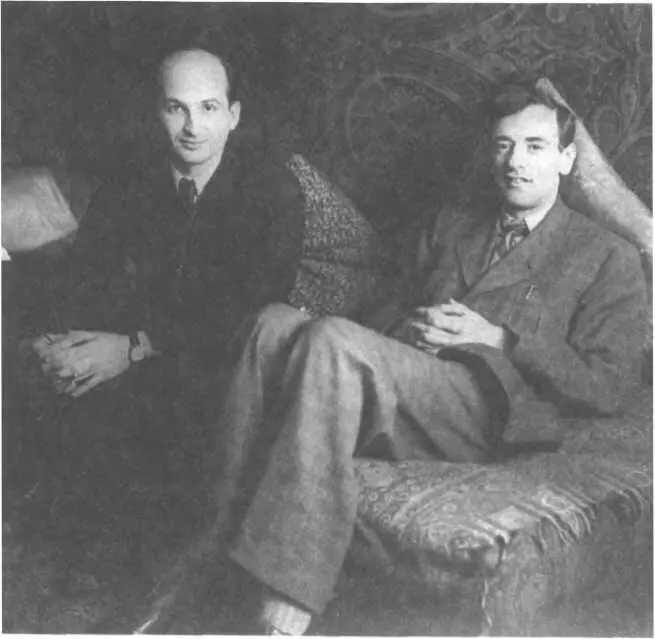

Евгений Михайлович Лифшиц (слева) и Лев Давидович Ландау (справа) в квартире Ландау (на территории Института физических проблем в Москве, Воробьевское шоссе, дом 2). Снимок сделан в 1954 г. [Предоставлено женой Лифшица, Зинаидой Ивановной Лифшиц]

Интересно, что задолго до того, как Пенроуз сформулировал свою теорему, два советских математика из Ленинграда, Александр Данилович Александров и Револьт Иванович Пименов, пытались воспользоваться топологическими методами в своих исследованиях по общей теории относительности. В 1950–1959 гг. Александров пользовался топологией при изучении причинно-следственных связей в пространстве-времени, а именно, при исследовании связей между областями пространства-времени и выяснении условий, при которых эти связи могут быть установлены. Подобный топологический анализ мог оказаться очень важным в теории черных дыр. Александров создал в топологии довольно мощный и красивый математический аппарат, разработку которого впоследствии продолжил его молодой коллега, Пименов.

К сожалению, их метод не был применен в исследованиях по общей теории относительности. Александров и Пименов практически не имели связей среди физиков, которые специализировались в теории гравитации и могли бы оценить важность их расчетов. Никто не посоветовал Александрову и Пименову исследовать сингулярность Большого взрыва или гравитационный коллапс звезд с помощью топологических методов: физики, которые могли бы это сделать, работали в 600 км к юго-востоку от Ленинграда, в Москве, и понятия не имели о топологии и топологах. Расчеты Александрова — Пименова оказались невостребованными.

Возможно, отчасти это было связано с тем, что сама судьба не благоприятствовала им в научных исследованиях. Александров стал ректором Ленинградского университета и у него просто не было времени заниматься наукой. Пименов в 1957 г. был арестован за участие в «антисоветской группе» и заключен в тюрьму на шесть лет. Через семь лет после освобождения его снова арестовали и сослали на пять лет в республику Коми, в лагерь, находящийся в 1200 км к востоку от Ленинграда.

Читать дальше

![Стивен Хокинг - Черные дыры. Лекции BBC [litres]](/books/402420/stiven-hoking-chernye-dyry-lekcii-bbc-litres-thumb.webp)

![Владимир Мазья - 007 и черные дыры [litres]](/books/438187/vladimir-mazya-007-i-chernye-dyry-litres-thumb.webp)