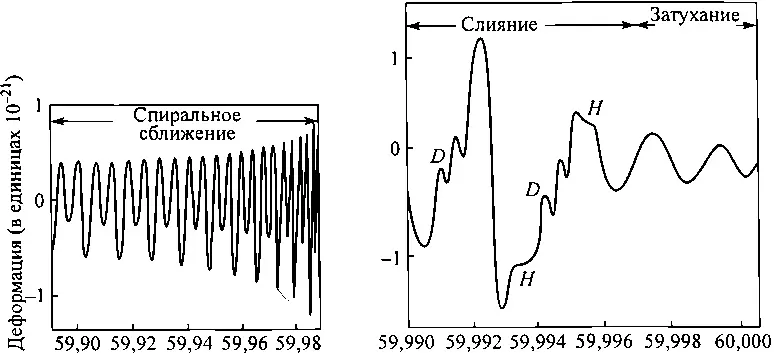

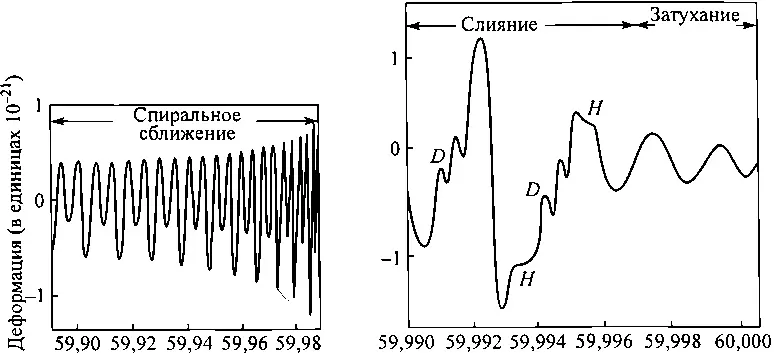

Однажды на Землю приходит пакет гравитационных волн от удаленного космического источника. Каждый гребень волны сначала толкает массы детекторов в Японии, затем проходит сквозь Землю и достигает детекторов в Вашингтоне, а затем в Луизиане и, наконец, в Италии. В течение примерно минуты гребни волны сменяются провалами и наоборот. Массы каждого детектора слегка вздрагивают, изменяя длины путей лазерных пучков и, тем самым, меняя мощность света, падающего на фотодетекторы. Сигналы с восьми фотодиодов передаются через сеть на центральный компьютер, который извещает команду ученых о том, что на Землю прибыл еще один минутный всплеск гравитационных волн, уже третий на этой неделе. Компьютер объединяет сигналы с выходов восьми фотодетекторов, вычисляя четыре вещи: наиболее вероятное положение источника всплеска на небе, границы области ошибок, в которых заключено это наиболее вероятное положение, и две волноформы, две осциллирующие кривые, аналогичные тем, которые вы получите, если будете исследовать звук симфонии с помощью осциллографа. История источников закодирована именно в этих формах (рис. 10.9).

Две формы получаются потому, что гравитационная волна имеет две поляризации. Если волна проходит вертикально через интерферометр, то одна поляризация описывает приливные силы, которые вызывают колебания в направлениях восток — запад и север — юг, а другая описывает колебания вдоль направлений северо-запад — юго-восток и северо-восток — юго-запад. Каждый детектор, в зависимости от своей ориентации чувствует некоторую комбинацию из этих двух поляризаций, а из откликов восьми детекторов компьютер воссоздает две формы волны.

Затем компьютер сравнивает полученные волноформы с теми, которые содержатся в большом каталоге, так же как наблюдатель может опознать высоко летящую птицу, сравнив ее профиль с картинками в соответствующей книге. Каталог был составлен на основании численного моделирования источников на компьютерах, а также на основе предшествующих наблюдений за гравитационными волнами от сталкивающихся и сливающихся черных дыр, нейтронных звезд, вращающихся нейтронных звезд (пульсаров) и взрывов сверхновых. Идентификация этого всплеска оказывается простой (если бы это был, например, всплеск от сверхновой, все было бы сложнее). Волноформа однозначно показывает уникальную подпись двух сливающихся черных дыр.

Волноформа имеет три участка:

• Первый участок длительностью в одну минуту (из которой показаны на рис. 10.9 только последние 0,1 секунды) представляет собой колебания деформации, с постепенно нарастающей амплитудой и частотой — это как раз та форма, которая ожидается от спирального сближения двух объектов в двойной системе. Чередование меньших и больших колебаний отражает тот факт, что орбита является не круглой, ^немного эллиптической.

• Сегмент длительностью в 0,01 секунды почти идеально соответствует недавним (в начале XXI века) результатам, полученным моделированием на суперкомпьютерах слияния двух черных дыр в одну. Согласно этим моделям пики, обозначенные буквой Я, соответствуют моментам касания и слияния горизонтов черных дыр, однако парные флуктуации, обозначенные буквой D, являются новым открытием, впервые сделанным с помощью нового специального интерферометра. Более старые рабочие лошадки не могли обнаружить эти флуктуации из-за их более высокой частоты, они не проявляются в результатах суперкомпьютерного моделирования и являются настоящим вызовом для теоретиков, требуя объяснения. Возможно, это были первые намеки на причудливые нелинейные колебания пространственно-временной кривизны сливающихся черных дыр, о которых ранее не подозревали. Теоретики, заинтригованные перспективами, возвращаются к моделированию в поисках признаков таких парных осцилляций.

Время, с Время, с

10.9. Одна из двух волноформ, вызванная слиянием двух черных дыр. Деформация, вызванная волной, отложена по вертикали в единицах 10 -21; время в секундах отложено по горизонтали. Первый график показывает только последние 0,1 секунды части волноформы, соответствующей спиральному сближению звезд; предшествующая минута выглядит аналогично, с постепенным увеличением амплитуды и частоты колебаний. Второй график показывает в растянутом масштабе последние 0,01 секунды. Участки волноформы, связанные со спиральным сближением и затуханием , мы сейчас, в 1993 г., хорошо понимаем на основании решений уравнений поля Эйнштейна. Как выглядит участок, связанный со слиянием, мы пока не знаем (показанная кривая является плодом моей собственной фантазии); будущее моделирование на суперкомпьютерах должно позволить рассчитать и это. В тексте предполагается, что это моделирование успешно сделано в начале XXI века

Читать дальше

![Стивен Хокинг - Черные дыры. Лекции BBC [litres]](/books/402420/stiven-hoking-chernye-dyry-lekcii-bbc-litres-thumb.webp)

![Владимир Мазья - 007 и черные дыры [litres]](/books/438187/vladimir-mazya-007-i-chernye-dyry-litres-thumb.webp)