Врезка 7.2

Организация советской и западной науки: контрасты и последствия

Когда мы с моими молодыми коллегами-физиками пытались развить гипотезу обруча и доказать, что черные дыры не имеют волос, а также понять, как они теряют свои волосы, мы в процессе этого постигали, насколько отличаются подходы к организации физической науки в СССР, в Британии и в Америке. Уроки, усвоенные нами, могут иметь некоторое значение для будущего, особенно в странах бывшего Советского Союза, в которых все государственные учреждения — научные, правительственные, экономические — пытаются сейчас (1993 год [85] Соображения К.Торна сейчас (в 2006 г.) даже более актуальны, чем они было в 1993-м! [Прим. ред.]

) провести реорганизацию по западному образцу. Западная модель отнюдь не совершенна, а советская система была не так плоха!

В Америке и в Британии существует постоянная «текучка» молодых кадров через научно-исследовательские группы, подобные группам Уилера и Сиамы. Студенты могут работать в этой группе до последнего курса, а на выпускном курсе они занимаются своим дипломом. Выпускники могут войти в группу и работать там от трех до пяти лет, а после защиты находят себе другое место работы. К этой группе могут присоединиться также и «постдоки» на два или три года, а затем они уезжают и либо организуют свою собственную группу в другом месте (как я в Калифорнийском институте) или вливаются в какую-либо другую группу. Практически никому в Британии и в Америке не разрешают сидеть на одном месте под крылышком своего родного учителя, даже если ученик весьма талантлив.

Напротив, в СССР выдающиеся молодые физики (такие, как Новиков) обычно остаются рядом со своим преподавателем десять, двадцать, тридцать, а то и более лет. Ведущие советские физики, такие как Зельдович или Ландау, обычно работают в институте Академии наук, а не в университетах. Их преподавательская нагрузка мала или ее вообще нет. Оставляя у себя самых лучших студентов, они выстраивают вокруг себя постоянную, крепко спаянную и мощную группу исследователей, которые могут остаться с учителем даже до конца своей деятельности.

Некоторые из моих советских друзей считают американо-британскую систему недостаточно эффективной. Почти все крупные британские и американские физики работают в университетах, где исследовательская работа подчинена учебному процессу и где существует очень мало постоянных рабочих мест для создания долговременной и сильной группы исследователей. В результате, в Британии и в Америке в 1930–1950 годах не существовало групп физиков-теоретиков, которые могли сравниться с группой Ландау или в 1960–1970 годах с группой Зельдовича. Запад в этом смысле не мог соревноваться с Советским Союзом.

Некоторые из моих американских друзей, наоборот, считают советскую систему недостаточно эффективной. В СССР было очень трудно перемещаться из института в институт и переезжать из города в город, поэтому молодые физики, как правило, оставались со своими учителями. У них не было возможности организовывать свои собственные группы. В результате, как утверждали критики, возникала феодальная система. Учитель был как лорд, а его группа — как крепостные, пожизненно работавшие на феодала. Слуги и господа во многом зависели друг от друга, но вопроса о том, кто хозяин, не возникало. Если хозяином был такой большой мастер, как Зельдович или Ландау, действия группы были очень продуктивны. Если хозяин проявлял авторитарность и непонимание (как в большинстве случаев и происходило), результат был довольно трагичным: слабая творческая отдача и недостаточно высокий уровень жизни для «слуг».

При советской системе каждый большой учитель, такой как Зельдович, создавал всего одну научно-исследовательскую группу, хотя и очень высокопродуктивную. С ней не мог сравниться никто на Западе. Напротив, выдающиеся американские или британские учителя, такие как Уилер или Сиама, производят в качестве дочерних много меньших по размерам и более слабых групп, рассеянных по всей земле. Но эти группы могут иметь большой кумулятивный эффект. Американские и британские учителя имеют постоянный приток новых молодых людей для подержания творческого потенциала на должном уровне. В тех редких случаях, когда советские учителя хотели начать все сызнова, они должны были ломать связи со своей прежней группой. Подчас последствия этого были достаточно тяжелыми.

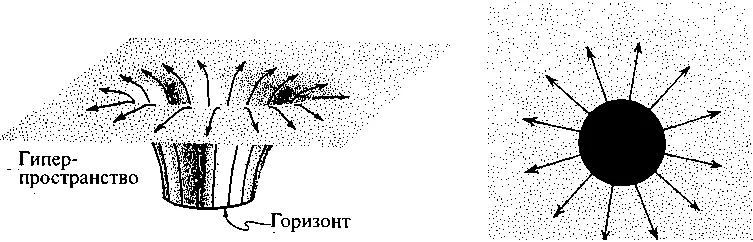

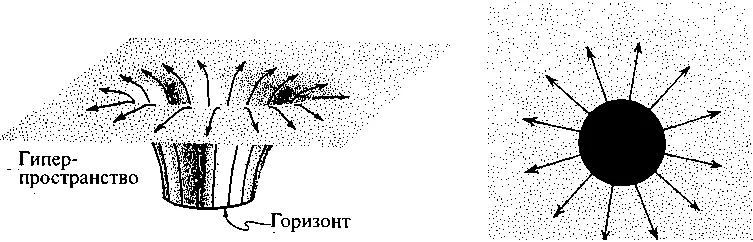

7.6. Силовые линии электрического поля, выходящие из горизонта событий электрически заряженной черной дыры. Слева: диаграмма. Справа : вид на диаграмму сверху

Читать дальше

![Стивен Хокинг - Черные дыры. Лекции BBC [litres]](/books/402420/stiven-hoking-chernye-dyry-lekcii-bbc-litres-thumb.webp)

![Владимир Мазья - 007 и черные дыры [litres]](/books/438187/vladimir-mazya-007-i-chernye-dyry-litres-thumb.webp)