Чтобы детально разобраться в загадке схлопывания, Зельдович взял в оборот нескольких молодых коллег: Дмитрия Надеждина, Владимира Имшенника из Института прикладной математики и Михаила Подурца с «Объекта». В ходе интенсивных дискуссий он передал им свое видение того, как схлопывание звезд может моделироваться на компьютере, при учете всех ключевых эффектов, которые были столь же важны и для водородных бомб: давления, ядерных реакций, ударных волн, теплоты, излучения, выброса массы. Вдохновленные этими дискуссиями, Имшенник и Надеждин смоделировали схлопывание звезд малой массы, а также — независимо от Колгейта и Уайта в Америке — представления Цвикки о сверхновых. Параллельно Подурец смоделировал схлопывание массивных звезд. Результаты Подурца, опубликованные почти одновременно с результатами Мэя и Уайта, были почти идентичны американским. Сомнений не оставалось: схлопывание порождает черные дыры, и именно таким образом, как предсказали Оппенгеймер и Снайдер.

* * *

Адаптация машинных программ разработки бомбы для моделирования схлопывания звезд — лишь одна из многих близких связей между ядерным оружием и астрофизикой. Эти связи были очевидны и Сахарову в 1948 г. Когда ему приказали вступить в группу разработчиков бомбы под руководством Тамма для освоения проблемы, он погрузился в изучение астрофизики. В 1969 г. неожиданно и я наткнулся на эту взаимосвязь.

Я никогда не стремился узнать, в чем именно состояла идея Теллера— Улама/Сахарова — Зельдовича. Супербомба, которая (если исходить из главного достоинства их идеи) могла быть «сколь угодно мощной», казалась мне чем-то непристойным, и мне даже не хотелось рассуждать о том, как она работает. Однако в процессе поиска понимания роли нейтронных звезд во Вселенной идея Теллера — Улама проникла в мое сознание.

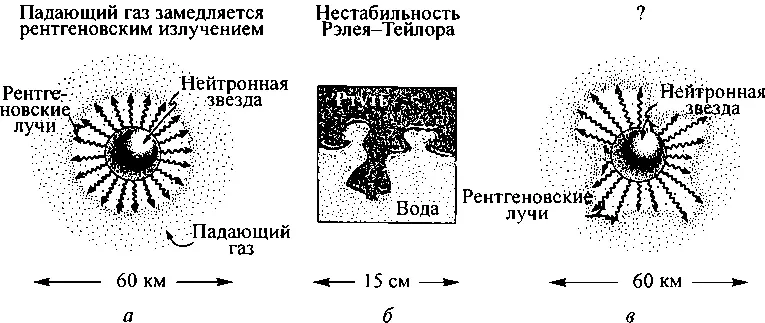

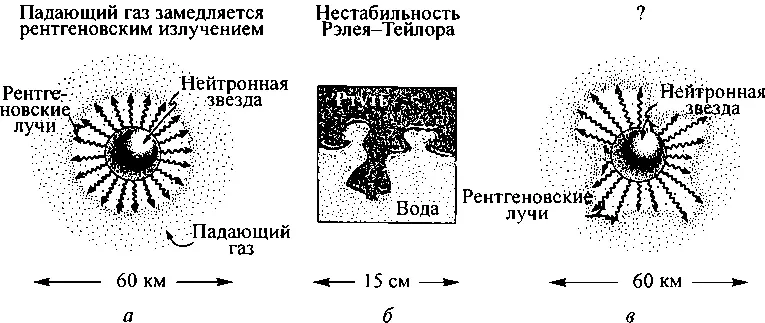

За несколько лет до этого Зельдович обратил внимание на то, что газ из межзвездного пространства или от близлежащей звезды, падая на нейтронную звезду, должен нагреваться и ярко светиться. Фактически газ должен стать настолько горячим, что сможет испускать в основном рентгеновские лучи высокой энергии, а не обычный, менее энергетичный свет. Падающий газ определяет уровень испускания рентгеновских лучей. Зельдович доказывал, что верно и обратное: рентгеновское излучение контролирует количество падающего газа. Таким образом, оба фактора — газ, и рентген, работая вместе, дают устойчивый, саморегулирующийся поток. Если скорость газа при падении слишком велика, то он будет порождать сильное рентгеновское излучение, и испускаемые рентгеновские лучи будут ударяться о падающий газ, создавая давление, направленное наружу, которое замедлит падение газа (рис. 6.4а). Если же газ падает с малой скоростью, он дает так мало рентгеновских лучей, что они не смогут тормозить падение газа, и поток будет увеличиваться. Существует только определенная скорость падения газа, не слишком высокая и не слишком низкая, при которой рентгеновское излучение и газ находятся во взаимном равновесии.

Эта картина падения газа и рентгеновского излучения не давала мне покоя. Я хорошо знал, что если на Земле попытаться удержать плотную жидкость, такую, как жидкая ртуть, с помощью менее плотной жидкости, такой, как вода, находящаяся ниже, то языки ртути в воде быстро проложат себе дорогу, и ртуть моментально проскочет вниз, а вода поднимется наверх (рис. 6.46). Это явление называется неустойчивостью Рэлея — Тейлора. В картине Зельдовича рентгеновские лучи подобны воде, имеющей малую плотность, а падающий газ — плотной ртути. Не «проложат» ли себе дорогу языки газа сквозь рентгеновские лучи, и не будет ли после этого газ свободно падать вдоль этих языков, разрушая саморегулирующийся поток Зельдовича (рис. 6.4а)?

Тщательный расчет, проведенный на основании физических законов, помог бы мне узнать, происходит ли все это в действительности.

6.4. (а) Газ, падающий на нейтронную звезду, замедляется давлением рентгеновского излучения, (б) Пытающаяся упасть в гравитационном поле Земли жидкая ртуть удерживается лежащей ниже водой; в результате проявляется неустойчивость Рэлея — Тейлора, (в) Может ли возникнуть неустойчивость Рэлея-Тейлора и для падающего газа, сдерживаемого рентгеновским излучением нейтронной звезды?

Однако подобный расчет был бы очень сложен и отнял бы много времени, поэтому вместо того чтобы браться за него, я однажды решил поговорить об этом с Зельдовичем, когда мы обсуждали различные вопросы физики на его квартире в Москве, в 1969 г.

Читать дальше

![Стивен Хокинг - Черные дыры. Лекции BBC [litres]](/books/402420/stiven-hoking-chernye-dyry-lekcii-bbc-litres-thumb.webp)

![Владимир Мазья - 007 и черные дыры [litres]](/books/438187/vladimir-mazya-007-i-chernye-dyry-litres-thumb.webp)