Впервые я увидел Николая Алексеевича Заболоцкого и познакомился с ним в самом конце двадцатых годов – у Тихонова…

По приглашению Николая Семеновича начал он читать стихи, которые впоследствии вошли в его первый сборник «Столбцы»… Рядом со мной была моя жена Зоя Бажанова, актриса театра Вахтангова. Внезапно она вспыхнула и сказала нечто, что могло, казалось бы, и смутить, и даже оскорбить поэта:

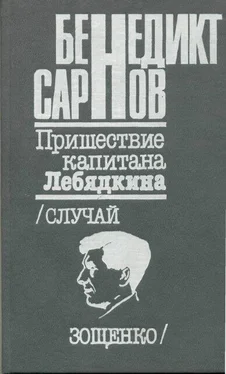

– Да это же капитан Лебядкин!

Я замер и ждал резкого отпора или просто молчания.

Но реакция Заболбцкого была совсем неожиданна. Он добродушно усмехнулся, пристально посмотрел сквозь очки на Зою и, нимало не смутившись, сказал:

– Я тоже думал об этом. Но то, что я пишу, не пародия, это мое зрение. Больше того: это мой Петербург – Ленинград нашего поколения: Малая Невка, Обводной канал, пивные бары на Невском. Вот и все!

Антокольскому дело помнится не совсем так, как Каверину. Но эти мелкие разночтения несущественны. В конце концов, не все ли равно: у Каверина произошла эта встреча или у Тихонова? Сам Антокольский заметил сходство стихов молодого Заболоцкого со стихами капитана Лебядкина или его жена? Тут важно лишь одно: реакция Заболоцкого. Важно, что Заболоцкий не удивился этому сравнению и что оно его не оскорбило. А еще важнее, что он, хотя и не отрицал сходства своих стихов со стихами знаменитого капитана, счел нужным подчеркнуть:

– То, что я пишу, не пародия…

Михаил Зощенко никогда ничего похожего о себе не говорил. Больше того. Он говорил нечто прямо противоположное:

Я только хочу сделать одно признание, Может быть, оно покажется странным и неожиданным. Дело в том, что я – пролетарский писатель. Вернее, я пародирую своими вещами того воображаемого, но подлинного пролетарского писателя, который существовал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде…

Я только пародирую. Я временно замещаю пролетарского писателя.

(О себе, о критиках и о своей работе)

Но хотя Зощенко дважды повторяет это злополучное слово «пародирую», создается впечатление, что, невольно проговорившись («я – пролетарский писатель»), он делает вид, что оговорился, и спешит поправиться («Вернее, я пародирую...», «Я только пародирую…»). Он словно бы сам испугался многозначительности того признания, которое вырвалось у него ненароком.

Как бы то ни было, Зощенко не погрешил бы против истины, повторив вслед за Заболоцким: «То, что я пишу, не пародия, это мое зрение».

Пожалуй, он мог бы сказать это о себе даже с большим основанием, чем Заболоцкий, ведь для Заболоцкого (или Олейникова) все то, что воплотилось в стихах капитана Лебядкина, было всего лишь предвестием нового поэтического языка. Для Зощенко – почти мировоззрением.

МАСКА ИЛИ ЛИЦО?

Обо мне критики обычно говорят как о юмористе, о писателе, который смешит и который ради самого смеха согласен сделать черт знает что из родного русского . языка.

Это, конечно, не так.

Если я искажаю иногда язык, то условно, поскольку мне хочется передать нужный мне тип. Тип, который почти что не фигурировал раньше в русской литературе.

(О себе, о критиках и о своей работе)

Эта маленькая оговорка («почти что») была сделана не из ложной скромности. Зощенко безусловно имел бы все основания утверждать, что созданный им тип никогда прежде а русской литературе не фигурировал, если бы в русской литературе уже не существовал капитан Лебядкин.

Любопытно, что Достоевский, создавая «нужный ему тип» капитана Лебядкина, тоже не обошелся без того, чтобы «сделать черт знает что из родного русского языка»:

Сим объявляю в покушении на жизнь генеральских особ и отечества; ибо прямо ведет к тому. Сам разбрасывал непрерывно множество лет. Тоже и безбожие. Приготовляется бунт, а прокламаций несколько тысяч, и за каждой побежит сто человек, высуня язык, если заранее не отобрать начальством, ибо множество обещано в награду, а простой народ глуп, да и водка...

Это – проза капитана Лебядкина, единственный известный нам его прозаический опыт, выполненный в традиционном для России жанре доноса. Если бы от капитана Лебядкина осталось одно только это произведение, мы и то имели бы достаточно оснований, чтобы считать его предшественником зощенковских героев. Но от капитана Лебядкина, как известно, остались еще стихи – гениальный слепок его темной души, «неописуемой» традиционными художественными средствами.

Известно, что Достоевский предвосхитил будущее в образах Шигалева и Петра Степановича Верховенского. Но фигура капитана Лебядкина, как оказалось, была не менее пророческой.

Читать дальше