Итак, чтобы понять сущность сложного явления типа мышления или творчества, нужно реконструировать процесс его возникновения, проследить, какие этапы в своем развитии оно прошло, как его используют (этот этап называется «генетическим выведением» или «генетической проспекцией» [75; 132; 140]). Здесь логика создания вещи заменяется логикой развития, причем развитие понимается отчасти в искусственном, деятельностном, отчасти в естественном залоге. С одной стороны, развитие изучаемого явления понимается как процесс изобретения людьми знаков и других средств деятельности, с другой – как собственно развитие явления, то есть как естественно-исторический процесс изменения, усложнения и перестройки деятельности, обусловленный объективными, не зависящими от человека факторами.

В таком подходе к изучению любого явления в качестве одной из главных задач выступает определение его основных характеристик или, как говорил в 50-е годы наш известный логик А. А. Зиновьев, описание «клеточки явления» (этот этап называется «генетическим сведением» или «генетической ретроспекцией»). С этим же этапом работы связана проблема происхождения явления, т. е. определение того, когда и как изучаемое явление впервые сложилось. В рассмотренном здесь примере генетическая ретроспекция состояла в движении от схемы архаического понимания брачных отношений к предшествующим состояниям архаической культуры, что позволило определить в качестве «клеточки» (предпосылок и «стартовых начал») два основных элемента – архаическое понимание души и ситуацию разрыва, в результате разрешения которой это понимание возникло.

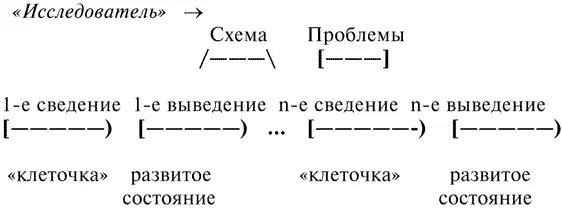

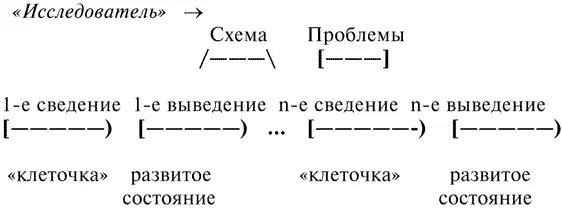

Процедура генетического сведения сменяется процедурой генетического выведения, и дальше они чередуются друг с другом, позволяя уточнить каждый этап анализа, таким образом эти процедуры образуют, как говорят в методологии, «челночный процесс». На схеме намеченная структура мыслительной работы выглядит так:

В дальнейшем я постараюсь реализовать следующую методологическую стратегию. В качестве объектов изучения и осмысления будут взяты произведения и другие тексты, в которых зафиксировано мышление и творчество ряда известных философов, ученых, эзотериков (исключение – вторая глава, где анализируется «безличное» мышление и творчество представителей древнего мира). Эти произведения и тексты будут использованы для реконструкции, с одной стороны, личности их создателей, с другой – особенностей их мышления и творчества. Безусловно, творчество мыслителя (автора произведения) можно изучать по-разному. Основной вопрос здесь, в какой мере возможно объективное исследование творчества и, собственно говоря, что это такое? Приступая к изучению того или иного автора, я имею перед собой его тексты (в том смысле, что они мне доступны), в которых зафиксировано (отразилось) творчество данного автора. Кроме того, нередко имеются тексты, описывающие те или иные факты и перипетии жизни этого автора. Подчеркиваю, не сами по себе факты, а описание, то есть определенные интерпретации исследователей творчества автора. Именно на эти два типа текстов, являющихся эмпирическим материалом, я могу опираться. В теоретическом и методологическом отношении я опираюсь на все свои представления о мышлении и творчестве и способах их исследования.

Например, я считаю, что, с одной стороны, автору нужно полностью доверять, в том смысле, что объяснению, или может быть описанию, подлежат его собственные представления и убеждения (то есть авторское видение). С другой – поскольку я не автор и решаю свои задачи, находясь в другой ситуации (и поэтому, по выражению М. Бахтина, в отличие от автора, обладаю позицией «вненаходимости»), то обязан выявить (реконструировать) истинную интеллектуальную ситуацию, показать, чтона самом деле делал автор. Впрочем, не надо заблуждаться по поводу «истинности» итого, что «на самом деле». И я тоже осуществляю всего лишь реконструкцию, однако по отношению к автору в рамках гуманитарной коммуникации обязан утверждать, что хотя автор имел в виду одно, на самом деле он совершал нечто другое. Еще одно убеждение, вынесенное из практики моих исследований творчества самых разных мыслителей, состоит в том, что характер и особенности творчества определяются по меньшей мере двумя обстоятельствами: как бы внешними, независимыми от мыслителя факторами (влиянием на него культуры, образования, других мыслителей, ситуации, в которой он находится, доступным материалом и т. п.) и сугубо внутренними факторами (присущими ему ценностями, пониманием способов решения проблем, особенностью реализации его личности и пр.).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу