В чем же конкретно смысл жизни? Ясно, что каждый отвечает на этот вопрос по-своему. С другой стороны, в нем есть общие моменты. Это – любовь и творчество. В подавляющем большинстве случаев люди осмысляют-оценивают свою жизнь именно в русле этих двух категорий. Любовь поддерживает, умножает жизнь, делает ее гармоничной, гармонизирует. Творчество обеспечивает прогресс жизни.

Говорить о жизнелюбии как будто банально. Кто не любит жизнь?! Помните слова песни:

Я люблю тебя, жизнь,

Что само по себе и не ново.

Я люблю тебя, жизнь,

Я люблю тебя снова и снова.

(Слова К. Ваншенкина)

Тем не менее, приходится говорить и об этом. В философии и культуре в целом можно встретить таких, кто явно или неявно проповедует жизнененавистничество, разочарованность жизнью, отвращение к жизни. Вот, например, какую двусмыслицу сказал в свое время Л. Н. Толстой: «Чтобы полюбить жизнь, надо полюбить смерть». Воистину язык без костей! Эта фраза Л. Н. Толстого навеяна подобными парадоксальными высказываниями религиозных деятелей.

Жизнь плохо относится к тем, кто не лелеет ее, кто относится к ней без трепета, без уважения, без любви. Она любит только тех, кто любит ее.

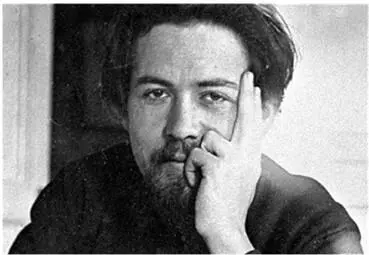

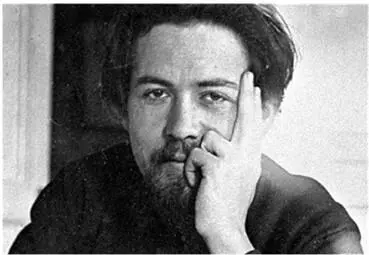

А. П. Чехов за жизнь, против смерти

В одном из рассказов А. П. Чехова – «Огни» – состоялся любопытный разговор на тему о смерти:

«– А вы эти мысли бросьте… – сказал инженер серьёзно и наставительно.

– Почему?

– А потому… Такими мыслями следует оканчивать жизнь, а не начинать. Вы ещё слишком молоды для них.

– Почему же? – повторил студент.

– Все эти мысли о бренности и ничтожестве, о бесцельности жизни, о неизбежности смерти, о загробных потёмках и проч., все эти высокие мысли, говорю я, душа моя, хороши и естественны в старости, когда они являются продуктом долгой внутренней работы, выстраданы и в самом деле составляют умственное богатство; для молодого же мозга, который едва только начинает самостоятельную жизнь, они просто несчастие! Несчастие! – повторил Ананьев и махнул рукой.

– По-моему, в ваши годы лучше совсем не иметь головы на плечах, чем мыслить в таком направлении. Я вам, барон, серьезно говорю. И давно уж я собирался поговорить с вами об этом, так как ещё с первого дня нашего знакомства заметил в вас пристрастие к этим анафемским мыслям!»

Мой комментарий:«Мысли о бренности и ничтожестве, о бесцельности жизни, о неизбежности смерти, о загробных потёмках» не хороши и не естественны никогда, в том числе и на склоне лет, в старости. Мне сейчас 77 лет. В основном я уже прожил жизнь. И по-прежнему гоню от себя все эти дурацкие мысли. Был у меня небольшой период в жизни (весной 1994 г.), когда я задумывался о хрупкости жизни и возможности смерти. Наверное, этот период – самый печальный в моей жизни. Потому что я был духовно надломлен (только что окончилась моя депутатская деятельность и некоторое время я был не у дел). Этот период давно позади. Всякие мысли о бренности и ничтожестве жизни, о неизбежности смерти свидетельствуют лишь о духовной надломленности, растерянности человека.

Жизненный оптимизм Чехова противостоит смертнической парадигме. К сожалению, тема смерти стала одной из центральных в философии последних полутора-двух веков.

Возьмем, например, сочинения Альбера Камю. Тяжело их читать. Жизнь перед лицом смерти, убийство, самоубийство – в самых разных ракурсах. Чаще всего в связке с другой негативной темой – темой абсурда. Как будто нет других тем. Как будто человек только и думает о смерти и абсурде. Много чести – сверлить мозг этими темами! Если мы рассматриваем тему жизни в ее отношении к смерти как самую важную философскую тему, то этим волей-неволей обесцениваем саму жизнь, выводим за скобки всё ее внутреннее содержание, т. е. всё, что происходит внутри жизни, от рождения до смерти. Мы в таком случае перестаем нормально воспринимать жизнь, не саму ее, а лишь ее границу и фактически становимся пленниками этой границы-смерти.

Вспоминается в этой связи высказывание Спинозы: «Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни» (Этика. – Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 1. М., 1957. С. 576). В самом деле, свободный человек думает не о смерти, а о жизни. А тот, кто постоянно думает о смерти – по-настоящему ее пленник, т. е. несвободный человек.

Читать дальше

![Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/388554/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe-thumb.webp)