Если цель религии – освободить человечество, насколько это возможно, от рабства эгоцентричных устремлений, желаний и страхов, научное мышление может помочь религии еще в одном отношении. Хотя это правда, что цель науки – это открытие правил, которые позволяют находить связи между фактами и предсказывать их, это не единственная ее цель. Она также стремится уменьшить количество этих связей до минимального числа независимых концептуальных элементов. Именно этому стремлению к рациональной унификации разнообразия она обязана своими самыми большими достижениями, даже несмотря на то, что оно связано с наибольшим риском пасть жертвой иллюзии. Но кто бы ни претерпел от этого, огромный опыт успешного продвижения в этой области движим глубоким убеждением в рациональности, проявляющейся в сущем. Путем понимания человек достигает далеко идущего освобождения от оков личных надежд и желаний и тем самым убеждается в скромном положении мозга по отношению к величию причины, воплощенной в сущем, которая в своей бездонной глубине недоступна человеку. Эта позиция, однако, как мне представляется, является религиозной в самом высшем смысле этого слова. И мне кажется, что наука не только очищает религиозные побуждения от шлака антропоморфизма, но также вносит вклад в религиозное одухотворение нашего понимания жизни.

Чем дальше продвигается духовная эволюция человечества, тем более определенно мне представляется, что путь к истинной религиозности проходит не через страх жизни, страх смерти и слепую веру, но через стремление к рациональному знанию. В этом смысле я верю, что священник должен стать учителем, если он хочет оправдать свою высокую образовательную миссию.

Впервые опубликовано в 1956 г.

Насколько истинны научные результаты?

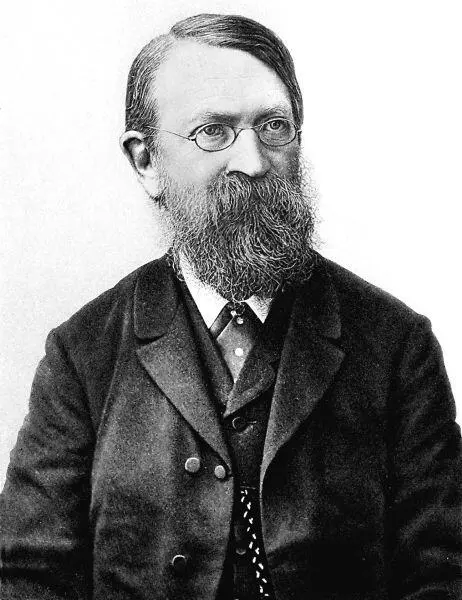

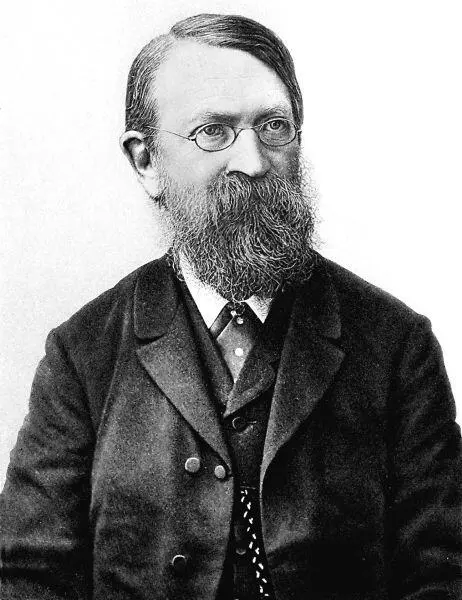

В эти дни от нас навсегда ушел Эрнст Мах, человек, обладавший редкой независимостью взглядов и оказавший огромное влияние на гносеологическую ориентацию естествоиспытателей нашего времени. Способность искренне радоваться созерцанию и познанию мира была развита у него настолько сильно, что он до глубокой старости смотрел на мир любопытными глазами ребенка и безмятежно радовался, познавая открывающиеся связи явлений этого мира.

Как вообще могло случиться, что столь одаренный естествоиспытатель вынужден был заботиться о теории познания? Разве по его собственной специальности ему не осталось достойной работы? Такие вопросы мне иногда приходится слышать от некоторых моих коллег. Еще чаще такие вопросы если и не задаются вслух, то подразумеваются. Я не могу разделять таких убеждений. Мне приходят на ум наиболее сильные студенты, которых мне довелось встречать в процессе моей преподавательской деятельности, т. е. студенты, отличающиеся не только умением быстро отвечать на вопросы, но и самостоятельностью мышления. Должен сказать, что такие студенты живо интересовались теорией познания. Они охотно вступали в дискуссии о целях и методах науки, и их упорство в отстаивании собственных точек зрения недвусмысленно показывало, что этот предмет представляется им чрезвычайно важным. И этому, право, не следует удивляться.

Эрнст Мах – австрийский физик, механик и философ-позитивист

Если я посвятил себя науке, руководствуясь не такими чисто внешними мотивами, как добывание денег или удовлетворение своего честолюбия, и не потому (по крайней мере не только потому), что считаю ее спортом, гимнастикой ума, доставляющей мне удовольствие, то один вопрос должен представлять для меня как приверженца науки жгучий интерес: какую цель должна и может ставить перед собой наука, которой я себя посвятил? Насколько «истинны» ее основные результаты? Что в них существенно и что зависит лишь от случайностей ее развития?

Чтобы по достоинству оценить заслуги Маха, не следует пытаться ответить на вопрос: «Что нового внес Мах во все эти общие вопросы, и что не приходило в голову никому другому до него?» Истину в подобного рода вопросах сильным натурам всегда приходится добывать заново, в соответствии с потребностями своего времени, ради удовлетворения которых и работает творческая личность. Если эта истина не будет постоянно воссоздаваться, то она окажется вообще для нас потерянной. Поэтому так трудно ответить на вопрос: «Что принципиально нового знал Мах по сравнению с тем, что знали Бэкон и Юм? Что существенно отличает его от Стюарта Милля, Кирхгофа, Герца, Гельмгольца, что достигнуто им с общей гносеологической точки зрения в отношении конкретных наук?» Дело в том, что Мах своими историко-критическими статьями, в которых он с такой любовью проследил за процессом становления отдельных наук и раскрыл внутреннюю лабораторию отдельных исследователей, проложивших новые пути в своих областях науки, оказал огромное влияние на ученых нашего поколения. Я даже думаю, что те, кто считает себя противником Маха, вряд ли сознают, сколько высказанных им идей они, так сказать, впитали с молоком матери.

Читать дальше

![Никола Тесла Куда идет мир: к лучшему или худшему? [сборник litres] обложка книги](/books/435346/nikola-tesla-kuda-idet-mir-k-luchshemu-ili-hudshemu-cover.webp)

![Наталия Миронина - Не разлей вода [сборник litres]](/books/387874/nataliya-mironina-ne-razlej-voda-sbornik-litres-thumb.webp)

![Сергей Лукьяненко - Цель и средства. Лучшая фантастика – 2021 [сборник litres]](/books/390786/sergej-lukyanenko-cel-i-sredstva-luchshaya-fantasti-thumb.webp)

![Сергей Лукьяненко - Время для мага. Лучшая фантастика 2020 [сборник litres]](/books/406050/sergej-lukyanenko-vremya-dlya-maga-luchshaya-fantastik-thumb.webp)

![Константин Муравьев - Перешагнуть пропасть - Клан. Союзник. Мир-ловушка [книги 5-7] [сборник litres]](/books/406129/konstantin-muravev-pereshagnut-propast-klan-soyuznik-mir-lovushka-knigi-5-7-sbornik-litres-thumb.webp)

![Игорь Николаев - Железный ветер. Путь войны. Там, где горит земля [сборник litres]](/books/414568/igor-nikolaev-zheleznyj-veter-put-vojny-tam-gd-thumb.webp)

![Сергей Садов - Рыцарь Ордена - Наследник Ордена. Рыцарь двух миров. Клинки у трона (сборник) [litres]](/books/420841/sergej-sadov-rycar-ordena-naslednik-ordena-ryca-thumb.webp)

![Сергей Лукьяненко - Территория Дозоров. Лучшая фантастика – 2019 (сборник) [litres]](/books/422254/sergej-lukyanenko-territoriya-dozorov-luchshaya-fanta-thumb.webp)

![Ким Робинсон - Черный воздух. Лучшие рассказы [сборник litres]](/books/429988/kim-robinson-chernyj-vozduh-luchshie-rasskazy-sborn-thumb.webp)

![Сергей Лукьяненко - Наваждение. Лучшая фантастика – 2022 [сборник litres]](/books/430731/sergej-lukyanenko-navazhdenie-luchshaya-fantastika-thumb.webp)

![Константин Муравьев - Нейтральные миры - Нейтральные миры. Мастер лута [сборник litres]](/books/430734/konstantin-muravev-nejtralnye-miry-nejtralnye-thumb.webp)