Современные технологические процессы часто создают рабочую среду, весьма отличающуюся от среды обитания, к которой люди приспособлены ходом эволюционно-биологического процесса. Трудно перечислить многообразие производственных факторов, которые могут быстро или исподволь создать дистресс у человека (производственные шумы, работа с микроманипуляторами, управление скоростными транспортными средствами и т. п.). Важным направлением психологической науки стали инженерная психология и эргономика, среди задач которых была разработка принципов конструирования средств производства и производственной среды таким образом, чтобы повысить эффективность и надежность системы "человек-машина" и вместе с тем предотвратить дистресс у человека, включенного в систему "человек-машина" [31, 37, 38, 48, 49, 59, 90, 92, 93, 98, 99, 100, 122, 126, 166, 183, 190, 191, 220, 246 и др.]. Эта задача решалась двояко. Во-первых, путем мобилизации в ходе трудового процесса резервных (адаптационных) возможностей человека, т. е. за счет создания стресса без дистресса. Во-вторых, путем создания машин, работая с которыми человек защищен от перенапряжения своих психофизиологических и психологических возможностей, т. е. путем своего рода адаптации технических средств к работающему с ними человеку. В последние годы сходные проблемы решаются технической эстетикой, которую иногда путают с рекламным оформлением. Первая, в частности, разрабатывает принципы оформления внешнего вида орудий труда и средств производства таким образом, чтобы повысить эффективность и надежность деятельности, создав у работающего человека стресс без дистресса. Вторая должна привлечь человека к рекламируемому предмету, создав у него эустресс (приятный стресс).

Между выраженностью стресса, эмоциональной напряженностью, активизацией нервной системы, с одной стороны, и эффективностью рабочей деятельности – с другой, нет однозначной зависимости. В начале нашего века Р. Йеркс и Дж. Додсон [574] экспериментально показали, что с ростом активизации нервной системы до определенного критического уровня эффективность деятельности повышается. Однако при дальнейшей активизации нервной системы, иными словами, при увеличении стрессогенности действующих факторов, показатели деятельности начинают снижаться.

Низкую работоспособность при малой стрессогенной активизации можно рассматривать как результат малой вовлеченности адаптационных резервов в процессы, условно говоря, защиты организма от требований среды. Сложнее объяснить, за счет чего снижаются показатели работоспособности при превышении критического уровня стрессовой напряженности. Одна из гипотез состоит в том, что рост напряженности "сужает" внимание. При этом первоначально отбрасываются менее значимые и "балластные" сигналы, что повышает эффективность деятельности [359]. Дальнейшее сужение внимания сверх критического ведет к потере значимых сигналов и к снижению эффективности как внимания, так и деятельности, требующей высокого уровня внимания.

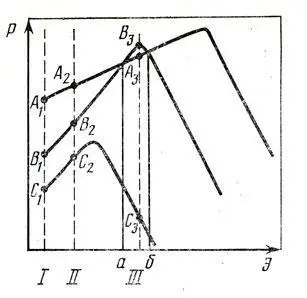

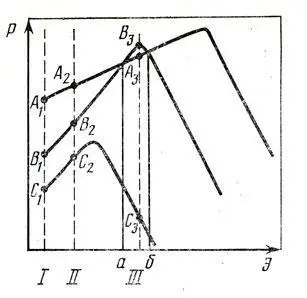

Показатели качества относительно сложной деятельности достигают критической верхней точки при меньшем уровне стрессовой напряженности, чем показатели относительно простой деятельности [324] (рис. 3).

Рис. 3. Корреляция между качеством деятельности (Р) и экстремальностью действующего фактора (Э) при различных сложностях деятельности: А – простая деятельность, В – деятельность средней сложности, С – сложная деятельность; I – нормальное состояние человека, II – начинающийся стресс, III – выраженный дистресс; а – первый, б – второй уравнительный уровень экстремальности

Таким образом, в одно и то же время при нарастающих симптомах стресса показатели выполнения сложной задачи могут снижаться, а показатели простой – возрастать. Стресс, способствующий улучшению показателей работоспособности, расценивается как стресс без дистресса. Ухудшение этих показателей при стрессе рассматривается как проявление дистресса.

Начинающих экспериментаторов иногда приводит в недоумение улучшение качества деятельности (несложность которой они недооценивают) у людей с резким ухудшением самочувствия при стрессе. Подобное явление следует рассматривать как проявление большей устойчивости в экстремальных условиях психических функций, лежащих в основе относительно простой деятельности, по сравнению с меньшей устойчивостью физиологических функций.

Читать дальше