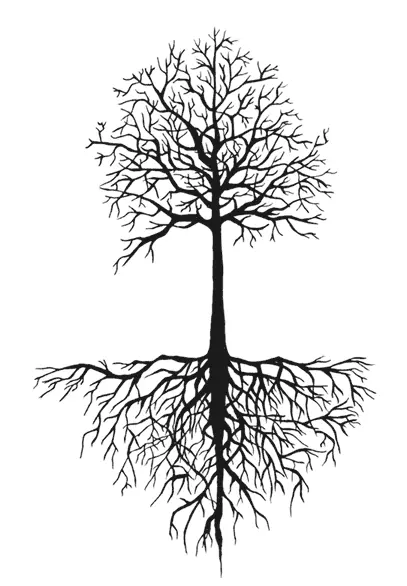

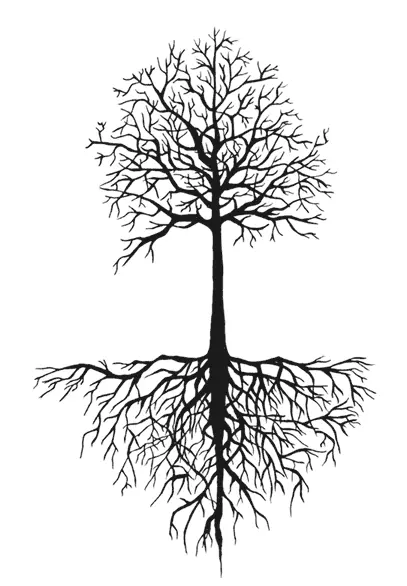

Прежде всего хорошо бы нам подумать о дереве . Что мы можем о нем сказать? Чем древовидная структура отличается от всех прочих? Как минимум древовидная структура центрирована на стволе. Ствол – это ось для всего того, что является элементом дерева. Среди элементов дерева, центрированных на оси ствола, мы можем выделить ветви и листья. Эти элементы – уже дифференциация ствола, различие как разветвление. Ветви обозначают отход от единства ствола, однако этот отход обусловлен центральным положением ствола и без него немыслим. Это делает дифференциацию дерева весьма относительной. Ствол порождает ветви и листья, их существование не самостоятельно. Центр древовидной структуры определяет ее периферию. В древовидной структуре наблюдается генетическая иерархия элементов: ствол первичен, он главный.

Теперь подумаем о том же дереве, но обратим внимание на его корневую систему . Первое, что можно тут сказать: корень скрыт. Мы не видим корня, и это позволяет нам (или заставляет нас) всякий раз грезить о тайне корня – что там, под землей, что сокрыто, чего мы не видим?.. Корень является основанием, об основании мы и грезим. Интересно: ведь только что мы готовы были согласиться, что основание – это ствол. Оказалось, что видимый ствол, выдающий себя за основание, на деле и сам вторичен, потому что истинным основанием – подчеркиваю, сокрытым, таинственным – является корень. В бытовом общении мы говорим: корень проблемы, корень зла, корень всего, чего угодно. В качестве абстрактной древовидной структуры мы можем представить себе очень многое: родословную, разбор художественного произведения, состав и взаимосвязь должностей в фирме. И всякий раз мы должны будем представлять себе скрытое основание, истину-загадку – корень: первого легендарного предка, авторский замысел, серого кардинала. Наше подозрение в том, что суть дела не лежит на поверхности, что истина всех вещей скрыта от нашего взора, – неустранимо, постоянно, сильно. Без преувеличения можно сказать, что именно это подозрение является истинным двигателем классической метафизики. Добраться до корня, до скрытого смысла всех вещей – вот что нам нужно. Мир в его видимости, конечно, хорош и интересен, но куда интереснее то невидимое, которое основывает мир и удерживает его в единстве.

Мы можем, конечно, взбунтоваться против подобного порядка вещей, отвратиться от власти невидимого и перевернуть древовидную структуру. Тогда корень окажется на виду, он будет разоблачен, тогда как внизу окажутся ветви и листья. Казалось бы, произошло многое, но на самом деле сама иерархическая структура осталась прежней: снова что-то на виду, а что-то сокрыто. Меняется содержание, но форма остается прежней. Это, наверное, главная проблема любой революции (буквально – переворота) – меняются акторы, но остаются функции. Вчера карал король, сегодня карает мещанин. И в том и в другом случае один карает другого. И в мыслях мы можем устраивать нешуточные революции, к примеру, выставляя телесность и инстинкт выше разума и идей. Это кажется дерзким, но суть остается прежней: что-то в нас властвует, что-то подчиняется; второстепенное видимо, оно подчиняется, первичное сокрыто, оно командует. Поэтому Хайдеггер всерьез говорит, что Ницше – это просто платонизм наоборот. Ветви командуют корнем.

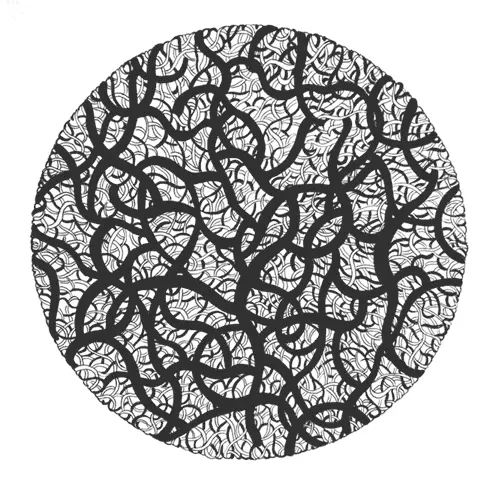

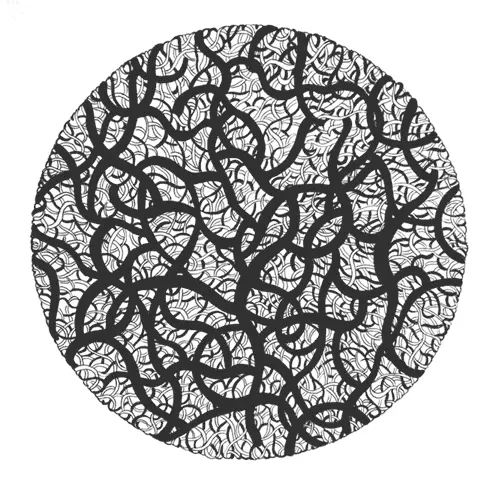

Обратимся, наконец, к третьему образу. Это – ризома : корневище, пучок, клубок, клубень. По звучанию кажется, что немногое изменится от замены корня корневищем, но это не так. Самое важное отличие – это полное отсутствие центра. Причем любого – как явного, так и скрытого. Ризома, в отличие от дерева со стволом или с корнем, устроена так, что ни один ее элемент не может быть назван центром по отношению к другим. А если у ризомы нет центра, то нет и периферии, если нет главного элемента, то нет и второстепенных. Иерархия оказывается по-настоящему опрокинутой, а не просто перевернутой. В случае корневища мы перестаем мыслить в понятиях власти и подчинения, первородства и детерминированности. Нельзя не отметить, что не найти лучшей иллюстрации для постмодернистского образа мысли.

Эту иллюстрацию использовали Жиль Делез и Феликс Гваттари в тексте 1976 года, который так и называется – «Ризома». Чуть позже, в 1980 году, этот текст в качестве введения вошел в книгу «Тысяча плато», второй том «Капитализма и шизофрении» [29] Делез Ж., Гваттари Ф . Введение: Ризома / Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. – Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. С. 6–46.

(первый том – «Анти-Эдип»). Нам, в принципе, ничто не мешает видеть в ризоме, давшей название важному тексту Делеза и Гваттари, только метафору. Эта метафора будет отсылать нас к нелинейному, децентрированному способу мыслить и философствовать. Все так, но авторы настаивают, что ризома – это не просто метафора, но полноценный философский концепт . Тогда нам надо разобраться, что такое концепт и чем он отличается от метафоры. Концепт, утверждает Делез, это то, что философ создает в процессе своей работы. Специфика философской работы и состоит в том, что философ производит концепты. Художник рисует картины, писатель пишет романы, режиссер снимает фильм, математик решает уравнения, плотник колотит мебель, а философ создает концепты. Важно отметить, что концепт создается специально, он не витает в воздухе подобно хорошим идеям, его нельзя, просто протянув руку, взять с потолка. Хорошо бы покончить с романтическим представлением о божественной инспирации, о пьянящем вдохновении и о прочей белиберде. Концепт – это работа, его надо делать, формовать. Концепт не предшествует философской работе. Он ею создается.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу