Лекция 8. [Симулякры и симуляции]

Мы продолжим разговор о Жане Бодрийяре, у него еще есть что нам сообщить. Мы поменяем аспект и от общества потребления перейдем к теме одноименной книги – «Симулякры и симуляции» [22] Бодрийяр Ж . Симулякры и симуляции. – М.: Постум, 2016.

. Пожалуй, концепт симулякра – это главный, или самый известный, концепт Бодрийяра. Многие люди, никогда не слышавшие слова «Бодрийяр», охотно употребляют в повседневной речи слово «симулякр». При этом под симулякром понимается что-то вроде обмана, фальшивки, чистой видимости, что сближает этот концепт с мифом, разобранным нами ранее. Попробуем разобраться, в чем тут на самом деле вымысел, а в чем хотя бы намек на истину.

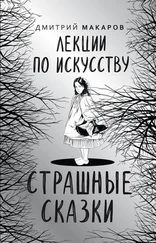

Книга «Симулякры и симуляции», небольшая по объему, вышла в 1981 году. Насколько я помню, в «Обществе потребления» слово «симулякр» не встречается – там Бодрийяр говорит исключительно о знаках и знаковом потреблении. Между тем концепт симулякра основывается на концепте знака, понятого как постмодернистская апроприация Соссюра, и неотделим от него. Это означает, что какую-то часть работы понимания мы уже проделали, нужно теперь держать ее результаты наготове. На основе этой работы поставим ключевой вопрос сегодняшнего разговора: что такое симулякр?

Латинское слово «simulacrum», как водится, имеет много значений: это и образ, и подобие, и тень, и привидение, и просто видение (в двух смыслах: как акт видения и как обманчивое видение). Симуляцией мы называем обман, притворство, ложное знание или ложный вид, пыль в глаза. Впрочем, в понятии симуляции сохраняется оттенок активности – мы привычно полагаем, что симулянт знает, что он симулирует, следовательно, он способен отличить правду от вымысла, и именно на этой способности, на этом знании он строит свой, безусловно предосудительный с моральной точки зрения, обман. Я думаю, такое толкование значительно сужает объем понятия симуляции и заведомо устраняет многие полезные выводы, которые мы можем на его основании сделать. Позволим себе считать, что в симуляции нет ничего подчеркнуто активного, что симуляция – это симуляция как таковая, будь она активной или пассивной, имей она под собой знание о различии правды и вымысла или нет. Положим, что симулянт может оказаться в столь незавидной ситуации, когда он сам не знает, что он – симулянт. Итак, симуляция как некая одержимость – а ведь именно на это наталкивает та рассмотренная нами концепция знака, которая подчиняет субъекта означивания безличному семиотическому процессу, а не наоборот. Знак играет нами, как хвост собакой – по названию одного известного фильма, также синонимичного термину «симуляция».

Попробуем двинуться апофатически, сперва указав на то, чем симулякр точно являться не может. Словарное значение этого слова прежде всего указывает на то, что симулякр не является реальностью – понятое как объективный мир воспринимаемых вещей. Симулякр – это не вещь, не предмет, он не пройдет эмпирическую проверку и окажется чем-то вроде миража. Как и мираж, он успешно подделывается под реальность – до того момента, пока нам не удастся его разоблачить. Следовательно, нам надо сразу связать симулякр с реальностью, от которой он отличен и которой он не является, и с какой-то процедурой верификации, которая и вскрывает его отличие от реальности. Структура различий, которая вот уже которую лекцию пьет нашу кровь, находит себя и здесь: чтобы говорить о симулякре, необходимо сразу же говорить о различии симулякра и реальности. А это означает, что хорошо бы знать, что такое реальность – вопрос, который пьет человеческую кровь уже много тысячелетий. Впрочем, некоторый конвенциональный ответ на этот вопрос у нас все-таки есть.

Теперь: если симулякр отличается от реальности, но в то же время обладает таинственной способностью выдавать себя за оную, мы можем попытаться отождествить симулякр с понятием воображения или воображаемого. Со словарной точки зрения это отождествление или просто сближение имеет свою выгоду: как мы помним, симулякр – это тоже образ, корень слова «воображение». В этом смысле воображение означает созидание образа, его, образа, полагание (здесь опять несколько путающий оттенок субъективной активности). Можно предположить, что в результате работы воображения – активной или пассивной – мы получаем остаток, который и называется симулякром. И все бы хорошо, но игра Бодрийяра немного сложнее. Образ, действительно, возвращает нас к различию реального и воображаемого, между которыми существует однозначное отношение причинности, следования: образ есть именно образ реального, это воображенное, переведенное в образ реальное, то есть реальное, несколько обедненное и лишенное своего конкретного существования, реальное, выпавшее в осадок остаточного образа. Де -реализованное реальное – не - до -реальное. Мы оказываемся в классическом платоническом топосе, делящем мир на два порядка: порядок истины и порядок видимости, где второй является неполноценным порождением первого. Не так в топосе постмодерна, который представлен Бодрийяром. Здесь однозначная связка реального и воображаемого разрывается самым решительным образом.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу