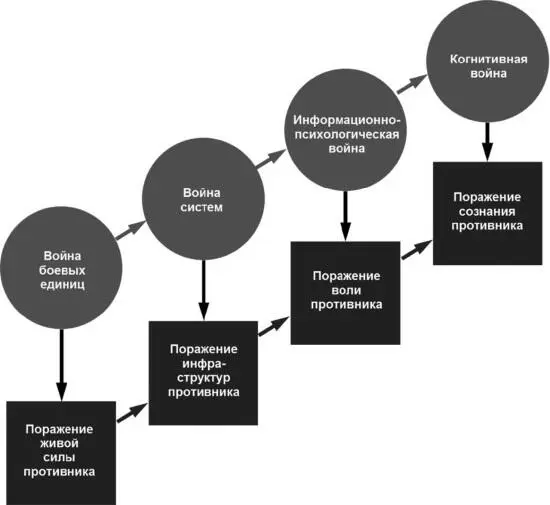

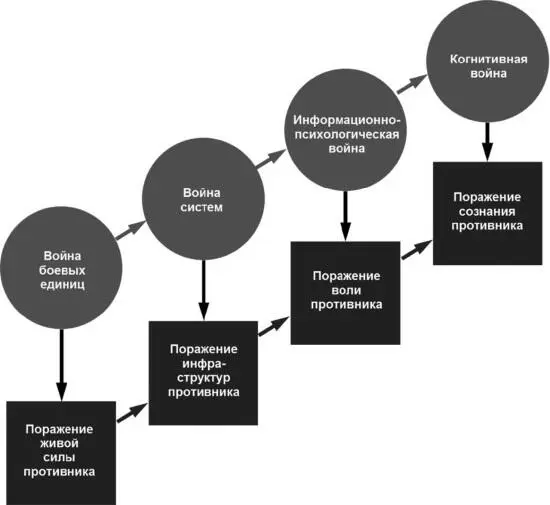

Классические военные стратегии основывались на понимании войны как столкновения боевых единиц. Целевой ориентир такой войны заключался, соответственно, в поражении живой силы противника. Война велась войсками, не изменяя принципиально жизни невоенизированной части общества. Это становится невозможно при переходе к следующему этапу развития военных стратегий. В войну систем включались не только армии, но и все ресурсы экономики, государственного управления, культурных потенциалов и идеологии. Побеждали уже не армии, а системы. Главное в этой войне было не столько поразить живую силу противника, сколько подорвать его инфраструктуры, сделать невозможным функционирование системы. Информационно-психологическая война была сфокусирована уже на подавлении воли противника. Его необязательно было уничтожать физически. Достаточно было подавить в нём дух борьбы. Для этого могли использоваться различные демотиваторы. Когнитивная война отличается от информационно-психологической. В ней подавляется и подчиняется сознание противника. Если результатом информационно-психологической войны является нежелание противника продолжать борьбу, то результатом когнитивной – внушение ему мысли, что самой борьбы нет. Противник когнитивно программируется на саморазрушение и даже самоликвидацию (рис. 2) [12].

Рис. 2. Когнитивное оружие в эволюции военных стратегий

Технология государственной деконструкции – сложный многокомпонентный процесс. По отношению к нему в литературе используется понятие «молекулярная агрессия». Государственность, сообразно с новыми технологиями, не демонтируется лобовой атакой, а кропотливо подтачивается изнутри.

Ликвидация института государства при непосредственном силовом воздействии на него ещё не означает гибели государственности. При высоком потенциале жизнеспособности общества и человека разрушенные институты власти будут восстановлены (рис. 4). Так, собственно, не раз исторически и происходило (в т. ч. в истории России). Но если окажутся поражены общество и человек, то властные институты при всём их техническом совершенстве будут обречены. Лишившись базовых оснований своего существования, источников жизненной силы, страна «усохнет». Это уже будет не институциональный кризис, а гибель в своём цивилизационно-органическом смысле. Следовательно, если ставится цель разрушения соответствующей страны, более эффективно данная задача может быть решена при опосредованном воздействии через подрыв его основ.

Навязываемые образы: «правильная элита» и «неправильный народ»

Обратимся к некому историческому ряду. 1990 год: Нобелевская премия вручается Михаилу Горбачёву. За год до этого рухнула международная социалистическая система, через год прекратит своё существование и Советский Союз. 1997 год: лучшим министром финансов признается Анатолий Чубайс. Россия тогда находится в преддефолтном состоянии. 2010 год: лучшим министром финансов признается Алексей Кудрин. До этого, в 2009 году, в ситуации мирового финансово-экономического кризиса Россия из всех ведущих держав мира имеет наибольшие показатели падения. Наконец, 2015 год, недавнее решение лучшим в мире главой Центрального государственного банка признаётся Эльвира Набиуллина [13]. Обвал рубля в 2014 году и продолжающееся падение в 2015 году заставляет предположить, что чем хуже показатели в России, тем больше шансов у российских министров получить награждения на Западе (рис. 3).

Рис. 3. Лучшая элита?

Предлагаемое из серии этих награждений заключение западных экспертов-аналитиков сводится к тому, что в России лучшие министры, лучшая властная элита. Но Россия при этом пребывает в кризисе. Возникает вопрос: что мешает элите, если она лучшая, осуществить успешную реформаторскую деятельность?

Препятствие это обнаруживается достаточно просто. Обратимся к рейтингам, в которых берутся показатели отношения не к качеству государственного управления, а к населению, к стране в целом. Рейтинги, необходимо подчеркнуть, составляются экспертами. Чем место ниже, тем положение соответствующей страны хуже. Нас интересует, естественно, положение России. Итак: 138-е место России по рейтингу ксенофобии (из 140 стран); 138-е – по уровню благотворительности населения (из 153 стран); 49-е место по рейтингу порочности (из 57 стран); 188-е по рейтингу свободолюбия населения (из 199 стран); 153-е место среди самых опасных стран для проживания (из 162); 42-е по рейтингу доброты (из 48); 52-е по рейтингу общему интегральному репутации страны (из 55); 113-е по рейтингу рабства (из 162 стран) (рис. 4) [14].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу