«Банки создают в общественном масштабе форму, но именно только форму, общего счетоводства и общего распределения средств производства», – писал Маркс полвека тому назад в «Капитале». Приведенные нами данные о росте банковского капитала, об увеличении числа контор и отделений крупнейших банков, числа их счетов и пр. показывают нам конкретно это «общее счетоводство» всего класса капиталистов и даже не только капиталистов, ибо банки собирают, хотя бы на время, всяческие денежные доходы – и мелких хозяйчиков, и служащих, и ничтожного верхнего слоя рабочих. «Общее распределение средств производства» – вот что растет , с формальной стороны дела, из современных банков, которые, в числе каких-нибудь трех – шести крупнейших банков Франции, шести – восьми в Германии, распоряжаются миллиардами и миллиардами.

Но по содержанию своему это распределение средств производства совсем не «общее», а частное, т. е. сообразованное с интересами крупного – ив первую голову крупнейшего, монополистического – капитала, действующего в таких условиях, когда масса населения живет впроголодь, когда все развитие земледелия безнадежно отстает от развития промышленности, а в промышленности «тяжелая индустрия» берет дань со всех остальных ее отраслей.

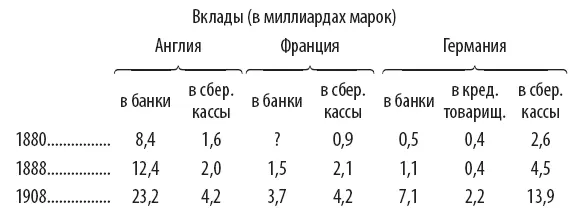

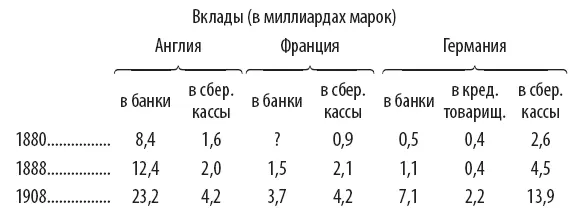

В деле обобществления капиталистического хозяйства конкуренцию банкам начинают оказывать сберегательные кассы и почтовые учреждения, которые более «децентрализованы», т. е. захватывают в круг своего влияния большее количество местностей, большее число захолустий, более широкие круги населения. Вот данные, собранные американской комиссией, по вопросу о сравнительном развитии вкладов в банки и в сберегательные кассы:

Платя по 4 и по 4¼ % по вкладам, сберегательные кассы вынуждены искать «доходного» помещения своим капиталам, пускаться в вексельные, ипотечные и прочие операции. Границы между банками и сберегательными кассами «все более стираются». Торговые палаты, например в Бохуме, в Эрфурте, требуют «запретить» сберегательным кассам вести «чисто» банковские операции вроде учета векселей, требуют ограничения «банковской» деятельности почтовых учреждений.

Банковские тузы как бы боятся, не подкрадывается ли к ним государственная монополия с неожиданной стороны. Но, разумеется, эта боязнь не выходит за пределы конкуренции, так сказать, двух столоначальников в одной канцелярии. Ибо, с одной стороны, миллиардными капиталами сберегательных касс распоряжаются на деле в конце концов те же магнаты банковского капитала , а, с другой стороны, государственная монополия в капиталистическом обществе есть лишь средство повышения и закрепления доходов для близких к банкротству миллионеров той или иной отрасли промышленности.

Смена старого капитализма, с господством свободной конкуренции, новым капитализмом, с господством монополии, выражается, между прочим, в падении значения биржи. «Биржа давно перестала быть, – пишет журнал “Банк”,– необходимым посредником обращения, каким она была раньше, когда банки не могли еще размещать большей части выпускаемых фондовых ценностей среди своих клиентов».

«“Всякий банк есть биржа” – это современное изречение заключает в себе тем больше правды, чем крупнее банк, чем больше успехов делает концентрация в банковом деле» [8] Цитата из произведения немецкого экономиста и общественного деятеля Оскара Штиллиха (1872–1945).

. «Если прежде, в 1870-х годах, биржа, с ее юношескими эксцессами (“тонкий” намек на биржевой крах 1873 года, на грюндерские [9] Грюндерство – период в экономическом развитии Германии и Австро-Венгрии в XIX в. до экономического кризиса 1873 г. Явление получило свое название от немецкого слова Grtinder – «учредитель компании». Стремительный рост богатства грюндеров, начавшийся в середине XIX в., сменился биржевым кризисом и почти 20-летним периодом стагнации.

скандалы и пр.), открывала эпоху индустриализации Германии, то в настоящее время банки и промышленность могут “справляться самостоятельно”. Господство наших крупных банков над биржей… есть не что иное, как выражение полностью организованного немецкого промышленного государства. Если таким образом суживается область действия автоматически функционирующих экономических законов и чрезвычайно расширяется область сознательного регулирования через банки, то в связи с этим гигантски возрастает и народнохозяйственная ответственность немногих руководящих лиц» – так пишет немецкий профессор Шульце-Геверниц, апологет немецкого империализма, авторитет для империалистов всех стран, старающийся затушевать «мелочь», именно, что это «сознательное регулирование» через банки состоит в обирании публики горсткой «полностью организованных» монополистов. Задача буржуазного профессора состоит не в раскрытии всей механики, не в разоблачении всех проделок банковых монополистов, а в прикрашивании их.

Читать дальше

![Владимир Ленин Империализм как высшая стадия капитализма [litres] обложка книги](/books/386205/vladimir-lenin-imperializm-kak-vysshaya-stadiya-kapit-cover.webp)

![Анна Одувалова - Высшая школа хаоса [litres]](/books/384215/anna-oduvalova-vysshaya-shkola-haosa-litres-thumb.webp)

![Владимир Ленин - Революция в России [5 шагов к победе] [litres]](/books/386452/vladimir-lenin-revolyuciya-v-rossii-5-shagov-k-pobed-thumb.webp)

![Уле Бьерг - Как делаются деньги? [Философия посткредитного капитализма] [litres]](/books/401859/ule-berg-kak-delayutsya-dengi-filosofiya-postkred-thumb.webp)